Llegó la mañana de mi 64 cumpleaños. Un sobre sencillo, sin remitente ni sello, solo mi nombre, escrito a mano con una letra inclinada que me resultaba familiar. Casi no lo noté; lo habían deslizado por debajo de la puerta principal, confundiéndose con las facturas y circulares. El sobre no parecía nada especial, pero algo en la letra me revolvió el estómago. Mi mano se quedó suspendida sobre él un segundo antes de cogerlo.

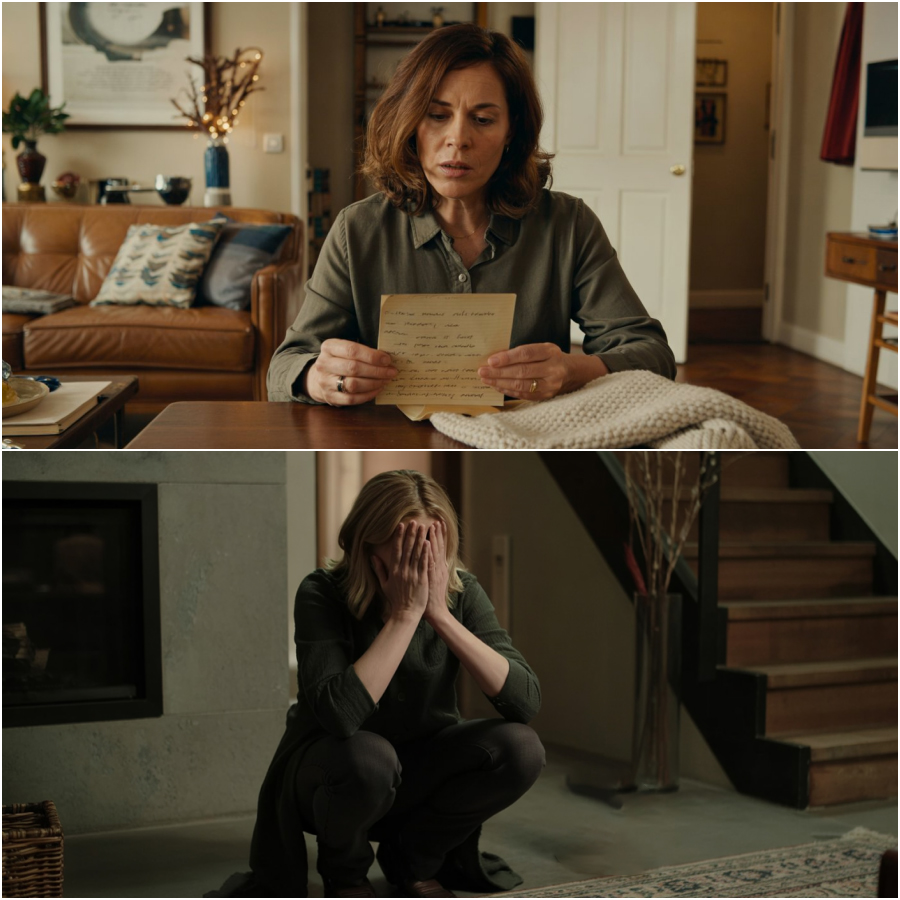

Mi corazón ya latía más rápido. Me senté en el sofá y lo abrí lentamente, sintiendo un frío extraño a pesar del sol de la mañana que entraba a raudales por las ventanas del salón. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, una de esas genéricas con flores de acuarela y una caligrafía azul suave que decía: «Te deseo paz y alegría».

Hacía años que no tenía paz, pero eso no me quitaba el aliento. Era la escritura interior. Lo sabía.

Cada vuelta. Cada línea. Ellis solía escribirme notitas en mi almuerzo cuando éramos jóvenes.

No olvides sonreír. Vuelve a casa sano y salvo. Ya te extraño.

Hacía 20 años que no veía sus escritos, y ahí estaba, mirándome fijamente. Feliz cumpleaños, Marla. Nunca me fui.

Mira en el sótano. La tarjeta se me resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra. Sentí que la sangre me abandonaba la cara.

No podía moverme, ni siquiera parpadear. Mi mente corría en todas direcciones a la vez. Ellis.

Mi marido. Se fue en 2005. La policía encontró su coche abandonado junto al río.

Dentro encontraron su billetera, su teléfono, su anillo de bodas. Todo menos él. Me dijeron que probablemente fue un suicidio.

La corriente es fuerte, dijeron. A veces, el cuerpo nunca se recupera. Celebramos un homenaje.

Un ataúd vacío. Amigos, guisos, silencio. Lo lloré.

Lo odié. Lo perdoné. Volví a lamentar.

Y luego pasé los siguientes 20 años solo, con un millón de preguntas sin respuesta. Y ahora, esto. Volví a coger la tarjeta, agarrándola como si fuera a quemarme.

Le di la vuelta buscando algo más. No tenía firma ni fecha.

Nada más que esa frase escrita con una precisión que solo Ellis podía lograr. No me fui. Tenía la boca seca.

Me levanté lentamente, caminé hacia el espejo del pasillo y me miré. Mi reflejo era el mismo. Ni mayor ni menor, solo aturdido.

Susurré: «No. Esto tiene que ser una broma». Pero no había nadie que me hiciera la broma.

Ya no tenía amigos cercanos. Brenna vivía al otro lado del país, y nadie más recordaba el aniversario de su desaparición. Caminé hasta la puerta principal, la abrí y miré la calle a ambos lados.

Nadie. Solo la brisa que susurraba entre los árboles. Un periódico suelto aún en la entrada.

¿Quién lo habría puesto ahí? ¿Quién lo haría? El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras volvía a mirar el sobre. Me giré y encaré el pasillo que conducía al sótano. Ese sótano había permanecido en silencio durante dos décadas.

No había hecho más que barrerlo una o dos veces al año. No necesitaba espacio de almacenamiento. No necesitaba recordatorios.

Pero ahora solo podía pensar: ¿qué quería decir? Mirar en el sótano. ¿Era una metáfora? ¿Una amenaza? ¿Un grito de auxilio? No quería bajar allí, no sola, no sin respuestas. Pero tampoco podía ignorarlo.

Y en el fondo, bajo el pánico y la conmoción, había algo más. Esperanza. No la esperanza inocente y alegre.

No. Esta esperanza tenía sus límites. Me revolvió el estómago.

Pero ahí estaba, de todos modos. Respiré hondo, saqué la linterna del cajón y me dirigí a la puerta del sótano. Me temblaba la mano al alcanzar el pomo.

Fuera lo que fuese lo que estaba a punto de encontrar, una cosa era segura. Mi historia, la historia que me había contado durante 20 años, estaba a punto de cambiar. En 2004, si me hubieran pedido que describiera mi vida, la habría calificado de ordinaria, quizá incluso aburrida, pero en el mejor sentido.

Tenía 43 años y llevaba más de dos décadas casada con Ellis Granger, un hombre que doblaba sus calcetines con precisión militar y siempre dejaba dos sorbos de café en la cafetera como si fuera un ritual. Vivíamos en una modesta casa de tres habitaciones en un tranquilo suburbio de Pensilvania, lo suficientemente lejos de la ciudad como para oír los grillos por la noche. Ellis era profesor de historia en el instituto, muy querido por los alumnos por sus juegos de palabras y su obsesión con las trivialidades presidenciales.

Nunca se olvidaba de apagar el horno, siempre rastrillaba las hojas antes de la primera helada y no creía en reemplazar las cosas hasta que se cayeran por completo. Eso incluía nuestro lavavajillas de 15 años y, algunos dirían, nuestro matrimonio. Pero trabajábamos.

Nos entendíamos. No peleábamos. No a gritos, al menos.

Tomábamos decisiones juntos. Planeábamos las vacaciones según las vacaciones escolares de Brenna. Teníamos rutinas, rituales y chistes que solo nosotros dos entendíamos.

Por aquel entonces trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local. Mi mundo era pequeño, pero tranquilo. Las mañanas empezaban con Ellis leyendo el periódico y yo preparándole el almuerzo, siempre pavo con queso suizo, rodajas de manzana y una galleta de mantequilla de cacahuete que sabía que le daría a algún estudiante que pareciera necesitarla.

Las tardes eran más tranquilas. Cenaba, lavaba los platos y luego me sentaba en el porche mientras él corregía trabajos y yo leía novelas de misterio. Nuestra hija Brenna cursaba segundo año en la universidad en Vermont, especializándose en ciencias ambientales.

Llamaba dos veces por semana, siempre con alguna novedad sobre compostaje, protestas o algún profesor al que admiraba. La extrañaba muchísimo, pero estaba orgullosa. Ellis también, aunque nunca lo decía como yo.

Su forma de demostrarle amor era más práctica: le enviaba calcetines extra en invierno y le enviaba recortes del periódico. «Sabrá que pienso en ella», decía. Mirando hacia atrás, no hubo fuegos artificiales en nuestro matrimonio, pero sí consuelo.

Y el consuelo, cuando llevas suficiente tiempo con alguien, se siente como amor. Todos los viernes por la noche pedíamos pizza en Sal’s Pizza. Ni siquiera necesitábamos preguntarnos qué queríamos.

Yo, mitad champiñones y aceitunas negras, y él, solo queso. Siempre elegía la película, normalmente alguna de espías o submarinos, y yo siempre me quedaba dormida a mitad. Me despertaba con un codazo cuando salían los créditos y me decía: «Te perdiste la mejor parte», como siempre.

Los domingos, íbamos al mercado de agricultores, de la mano; él siempre llevaba las bolsas, incluso cuando yo me ofrecía. Nunca hablábamos de nada innovador, normalmente del tiempo, chismes del barrio, de quién se casaba su hijo, pero nunca me aburría. Me sentía segura, abrazada, como si el mundo pudiera cambiar a nuestro alrededor, pero nosotros seguiríamos igual.

Eso fue lo que hizo que todo lo que pasó después fuera tan difícil de creer, porque nada se había roto, en realidad. No hubo portazos, ni susurros en mitad de la noche, ni manchas de lápiz labial en los cuellos. Él simplemente estaba ahí, constante, predecible, mío.

Cuando la gente habla de las señales, siempre pregunta: “¿No había ninguna pista?”. Y he pensado en esa pregunta tantas veces que no puedo contarlas. Quizás sí. Quizás eran tan pequeñas que parpadeé y las pasé por alto.

O tal vez, y esto es lo que me atormenta, tal vez realmente era todo lo que aparentaba hasta que dejó de serlo. El último cumpleaños que pasé con él fue el 44. Me llevó a un pequeño restaurante a las afueras, nada del otro mundo, solo panqueques y café, pero se aseguró de que le pusieran una vela a mi rebanada de pastel de manzana.

La camarera desafinó y todos aplaudieron, y Ella me apretó la mano por debajo de la mesa y dijo: «Sigues siendo mi misterio favorito». Sonreí. Era el tipo de cosas que decía a menudo, un poco cursis, un poco críptico.

En ese momento, pensé que se refería a que lo sorprendí, a que le daba vida. Ahora me pregunto si se refería a algo completamente distinto. Pero en ese momento, en ese restaurante, creí en nosotros.

Creía en nuestra vida, en nuestra historia. Creía que, pasara lo que pasara después, la jubilación, la vejez, quizá la abuela, lo afrontaríamos juntos. Nunca imaginé que menos de un año después, él ya no estaría, ni que dos décadas después, estaría en nuestra sala, con una tarjeta en la mano que desvelaría todo lo que creía saber sobre él y sobre mí.

La primera señal de alerta apareció silenciosamente. Ninguna pelea, ninguna confesión dramática, solo una cena olvidada. Era la noche de nuestro 24.º aniversario de bodas, el 12 de septiembre de 2004.

Lo recuerdo porque lo había marcado con tinta roja en el calendario de la cocina con meses de antelación. Había reservado en un pequeño restaurante italiano del pueblo, el mismo donde celebramos nuestros décimo y decimoquinto aniversarios. Me puse el mismo vestido azul que, según él, hacía que mis ojos parecieran cielos de verano, e incluso me pinté los labios, algo que no me había molestado en hacer en años.

Ellis no estaba en casa cuando me vestí. Supuse que había ido a comprar un regalo o que tal vez se había parado a comprar flores. Dejé el teléfono en el alféizar y esperé.

Pasaron las seis, luego las seis y media. A las siete, llamaron del restaurante para confirmar si aún íbamos. Intenté llamar a Ellis y saltó el buzón de voz. A las ocho, seguía sentada en el borde de la cama, maquillada y con tacones, mirando la puerta como si fuera a abrirse sola.

Mi corazón no latía aceleradamente. No era pánico lo que sentía. Era más bien confusión, un dolor que se extendía lentamente por mi pecho.

Ellis era muchas cosas, pero no olvidadizo. Recordaba los cumpleaños, las fechas de entrega de la biblioteca, cuándo caducaba la leche. Eso formaba parte de su encanto.

¿Cómo pudo olvidarlo? Cuando por fin entró a las 9:15, pareció sorprendido de verme con mi vestido. «Ah», dijo, deteniéndose en la puerta. «Aún estás despierta».

No dije nada. No podía. Intentaba tragar el nudo que se me formaba en la garganta.

Tenía una reunión. Se quitaba la chaqueta constantemente. Problemas con los padres.

La madre de los Williams entró y no se quería ir. Perdí la noción del tiempo. Ninguna disculpa, solo eso, como si eso lo explicara todo.

Lo miré. De verdad. Tenía la corbata suelta, la camisa un poco arrugada y una mancha de café cerca del dobladillo.

Parecía exhausto y completamente ajeno a la decepción que lo aguardaba. «Tenía reservas», dije finalmente. «Nuestro aniversario».

Parpadeó. Eso fue hoy. Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba, no exactamente entre nosotros, sino dentro de mí, como si se hubiera soltado un hilo diminuto.

Nada se rompió. Nada se rasgó. Pero lo sentí, igual.

Entró en la cocina y abrió el refrigerador. «Puedo prepararnos unos huevos», se ofreció. Casi me río.

Huevos. En nuestro aniversario. En cambio, asentí lentamente y fui al baño, cerré la puerta con llave y lloré en silencio sobre una toalla para que no me oyera.

A la mañana siguiente, había un ramo de claveles envuelto en plástico sobre la mesa de la cocina. Flores de gasolinera. No son mis favoritas.

Él lo sabía. Pero aun así, un gesto. Una ofrenda de paz.

Quería enojarme, pero algo dentro de mí me susurraba: «No le des tanta importancia. Está cansado. Es humano».

Así que me dije que sería algo de una sola vez. Pero luego llegaron los paseos en solitario. Empezaron la semana siguiente.

Empezó a dar largos paseos nocturnos sin decirme nada. Decía que necesitaba despejarse, caminar un poco o planificar las clases. Se iba justo después de cenar y no volvía hasta dentro de una hora.

Las primeras veces, no le di mucha importancia. Todos necesitamos tiempo a solas. Disfruté de la tranquilidad, la verdad.

Encendía una vela, preparaba una taza de té y leía en la sala mientras la casa permanecía en silencio a mi alrededor. Pero luego se convirtió en un hábito. Todas las noches, como un reloj.

Apenas hablaba durante la cena y luego se escabullía. Sin abrazos, sin regreso pronto. Solo pasos bajando las escaleras del porche y una puerta cerrada.

Empecé a preguntarme adónde había ido realmente. Incluso lo seguí una vez cinco minutos después de que se fuera. Me subí al coche y recorrí el circuito del barrio.

Pero nunca lo vi. No se veía ni rastro de él caminando, ninguna figura conocida pasando bajo las farolas. Cuando llegó a casa esa noche, se veía sonrojado y sudoroso.

Dijo que había trotado un poco. Quise hacerle más preguntas, pero no las hice. En cambio, le dije: “¿Quizás podríamos caminar juntos mañana?”. Me dedicó una sonrisa forzada y dijo que sí.

Pero la noche siguiente, se fue temprano, antes de que pudiera siquiera guardar los platos. Fue entonces cuando la duda empezó a crecer. No lo suficiente como para acusar, ni lo suficiente como para entrar en pánico.

Solo un susurro, un escalofrío en el fondo de mi mente. Algo no andaba bien. Pero me dije a mí misma que todo matrimonio tiene épocas tranquilas.

Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Me dije que el amor es paciente, es bondadoso y todo eso. Elegí el silencio.

Y al hacerlo, me perdí las primeras grietas que se formaron justo debajo de mis pies. No sucedió de golpe. Eso es lo que todavía me molesta.

No notas los pequeños cortes hasta que miras hacia abajo y te das cuenta de que estás sangrando. Después del aniversario perdido y los paseos nocturnos en solitario, algo en Ellis empezó a apagarse. O tal vez era algo en mí.

Pero el hombre que antes me daba a escondidas dulces del supermercado sin motivo se había vuelto mudo. Como si alguien le hubiera bajado el volumen y ni siquiera se diera cuenta. Hablábamos, no solo de Brenna o del tiempo, sino de libros, sueños, nuestros miedos a envejecer.

Solíamos sentarnos en la cama y reírnos de que ninguno de los dos entendía Twitter o de cómo siempre queríamos arreglar ese grifo que goteaba, pero nunca lo hacíamos. Pero ahora, las conversaciones se reducían a la logística. ¿Pagaste el gas? Hay sopa en la nevera.

Llegaré tarde a casa. Nada más. Sin bromas.

Sin preguntas. Sin calidez. Recuerdo una mañana en particular.

Me había levantado temprano para prepararle el desayuno. Un desayuno de verdad, no solo tostadas y café. Le preparé huevos como a él le gustaban, fritos, con pimienta y una loncha de tocino de pavo.

Incluso corté un poco de melón y lo puse todo en uno de los platos de cerámica que habíamos comprado durante nuestro viaje de aniversario a Asheville años atrás. Bajó, miró el plato y dijo gracias antes de llevarlo a la mesa. Sin contacto visual, sin beso en la mejilla, solo un «gracias» plano y cansado.

Comió en silencio, leyendo el periódico. Me senté frente a él, esperando algo, una sonrisa, una conversación, un momento. No llegó nada.

Cuando se fue al trabajo, me quedé en la puerta observándolo caminar hacia el coche. No me saludó ni me miró. Pasé todo el día sintiéndome como una extraña en mi propia casa.

Ese verano, dejó de acostarse a la misma hora que yo. Al principio, decía que corregía los exámenes tarde. Luego, no podía dormir.

Luego, cuando bajaba por la mañana, lo encontraba ya dormido en el sofá. Intenté animarles. Puse la música de siempre que bailábamos en la cocina.

Le tomaba la mano cuando caminábamos por la entrada. Incluso le sugerí una escapada de fin de semana, solos. Me sonrió, una sonrisa forzada y educada.

Las cosas están muy agitadas ahora mismo, dijo. Siempre lo estaban. Con el tiempo, dejé de intentarlo.

No por rabia, no estaba enojada, estaba cansada. Cansada de cruzar un abismo cada vez mayor y no sentir su mano tocar la mía. Lo más difícil no era la soledad, sino la invisibilidad.

Hay un dolor especial al darte cuenta de que la persona con la que compartes la cama ya no te ve, de que te has convertido en parte del mobiliario, en el ruido de fondo, en una figura en un rincón de su vida en lugar de ser el centro. Un domingo en la iglesia, una mujer le preguntó a Ellis cómo estábamos. Él respondió, igual que siempre, sin siquiera mirarme.

Sonreí y asentí. Ese se había convertido en mi papel: la esposa sonriente y asintiendo. Más tarde esa semana, me corté el pelo.

Nada drástico, solo lo justo para enmarcar mi rostro y sentirme fresca. Llegué a casa, me puse una blusa nueva y preparé su guiso favorito para cenar. No se dio cuenta, no dijo ni una palabra, simplemente se sirvió un plato, comió en silencio y bajó al sótano.

Eso era otra cosa, el sótano. Empezó a pasar más tiempo allí, decía que estaba organizando cajas viejas, pero nunca oí mucho movimiento. Solo el sonido de la puerta al cerrarse, la luz al encenderse y horas de silencio.

A veces subía las escaleras y escuchaba. Una vez incluso grité: «¿Necesitas ayuda?». No respondió. Me quedé allí parado lo que me pareció una eternidad antes de irme, avergonzado por haber preguntado.

Con el tiempo, empecé a encogerme, no físicamente, sino emocionalmente. Dejé de hablar tanto, de intentar compartir mi día, de planear pequeñas sorpresas. Era como vivir con un fantasma, solo que los fantasmas no dejan tazas de café en el fregadero.

No llenan el cesto de la ropa sucia con calcetines que aún doblas. No te besan en la frente por costumbre solo para que te des cuenta de que el gesto ya no tiene importancia. No solo me ignoraban.

Me estaban borrando, pieza por pieza. Y aun así, me decía, los matrimonios pasan por etapas. No fue hasta que llegó la humillación, pública y dura, que me di cuenta de que algo mucho más profundo ya se había ido.

Era la cena de graduación de Brenna, a principios de junio de 2005. Acababa de cruzar el escenario con su birrete y toga verde y plateada, radiante de orgullo. Lloré, por supuesto.

Ellis aplaudió cortésmente. Recuerdo que apenas tomó fotos. Dijo que se le había olvidado cargar la cámara, aunque se lo había recordado dos veces la noche anterior.

Habíamos planeado una cena informal después, solo la familia y algunos amigos y profesores de Brenna, una celebración acogedora en un bistró cerca del campus, de esos lugares con iluminación cálida, menús escritos a mano y servilletas de lino demasiado elegantes para ser servilletas. Me puse una blusa suave color crema, la favorita de Brenna, y le llevé una pulsera de dijes con cuatro hojitas plateadas, una por cada año que había sobrevivido. Ellis llegó tarde, no mucho, quizá diez minutos.

Pero cuando entró, parecía apresurado. Le dio un abrazo de lado a Brenna, murmuró algo sobre el tráfico y se sentó a su lado sin siquiera mirarme. Le quité importancia.

La noche era para Brenna. Sin embargo, todo se sentía un poco extraño. No dejaba de mirar su reloj, mirando hacia la entrada como si esperara que llegara alguien más.

Intenté conectar con él, le pregunté sobre un libro que estaba leyendo, sobre un estudiante al que estaba asesorando. Me dio respuestas breves, educadas pero distantes. Su tono era cortante, como si no tuviera energía para escribir frases completas.

Entonces, durante el postre, sucedió. Uno de los profesores de Brenna, el Dr. Langston, un hombre amable de voz suave y apasionado por la ecología, se inclinó sobre la mesa y le preguntó a Ellis: «¿Y a qué se dedica tu esposa?». Me miraba fijamente. Antes de que pudiera abrir la boca, Ellis respondió: «Ah, es solo la esposa».

Lo dijo con una risita, encogiéndose ligeramente de hombros, como si fuera inofensivo, como si fuera una broma que todos entenderían. Pero nadie se rió, ni siquiera el Dr. Langston. Simplemente parpadeó y esbozó una sonrisa forzada antes de cambiar de tema.

Sentí que la sangre me subía a la cara. No sabía qué hacer. Miré a Brenna, que miraba con el ceño fruncido a su padre.

Me miró casi con aire de disculpa, como si hubiera hecho algo malo. Se me hizo un nudo en la garganta. Aparté un poco el plato de postre, con náuseas repentinas.

Ellis no se dio cuenta. El resto de la noche fue borroso. Las conversaciones zumbaban a mi alrededor, pero me sentía como si estuviera bajo un cristal, sonriendo cuando debía, asintiendo, riéndome de chistes que no entendía.

Me zumbaban los oídos con esas palabras, solo la esposa. No dejaba de darle vueltas en la cabeza: el tono, la naturalidad, la indiferencia con la que desestimaba la vida que le había dado, quién era yo. No era una desconocida.

Yo era la mujer que crio a nuestra hija, que mantuvo la casa en funcionamiento, apoyó su carrera, lo consoló cuando perdió a sus padres y corrigió cada carta de presentación que envió. Yo era la persona que lo amó mucho antes de que cualquiera de estas personas supiera su nombre. ¿Y ahora solo era la esposa? Cuando llegó la cuenta, la tomé.

Me temblaban las manos al sacar la cartera del bolso. Ellis no se ofreció a compartirla. Simplemente se recostó y dijo: «Lo tienes todo bajo control, ¿verdad? Como si no lleváramos casi veinticinco años casados».

Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró, de forma limpia e irreversible. No fue el dinero. Ni siquiera fueron las palabras.

Fue la forma en que las dijo, con total indiferencia. Como si yo fuera un cómplice de su noche, como si pudiera haber sido cualquiera. Esa noche, lloré en el baño de nuestra habitación de hotel, apretando la cara contra una toalla para amortiguar el sonido.

No llamó ni me preguntó si estaba bien. Se fue a la cama. Me quedé tumbada en el frío suelo de baldosas durante casi una hora, escuchando el zumbido del aire acondicionado e intentando recordar la última vez que me había sentido como su compañera en lugar de como su sustituto.

Desde esa noche, dejé de intentar demostrarle que le importaba, porque en ese momento supe que no, no para él. Y esa comprensión fue el comienzo de mi silenciosa partida, incluso antes de que se fuera para siempre. Después de la cena de graduación de Brenna, algo cambió entre Ellis y yo que ya no volvió.

Dejé de preguntarle adónde iba por las noches. Dejé de recordarle nuestras llamadas semanales con Brenna. Dejé de preparar café para dos.

No fue una pelea. No hubo portazos, ni amenazas, ni ultimátums, solo silencio, un desenlace mutuo y silencioso. Pasó más tiempo abajo, en el sótano, mucho más que antes.

A veces salía polvoriento y distraído, murmurando algo sobre reorganizar cajas. Otras veces, ni siquiera lo oía volver a subir. Empecé a acostarme sola con frecuencia, dejando la luz del pasillo encendida sin saber si alguna vez se acostaba.

Con el tiempo, dejé de encender la luz. Esa primavera, empecé a sentirme como un invitado en mi propia casa. Seguíamos compartiendo el mismo espacio, pero nos cruzábamos como desconocidos en una parada de autobús.

Estaba doblando la ropa en la sala y él pasaba por encima del cesto de la ropa sin decir palabra. Preparaba la cena y dejaba su porción en el microondas. A veces se la comía, a veces no.

Una tarde, volví a casa del supermercado y encontré que Ellis había vaciado el armario del pasillo. No todo, solo mis cosas. Mi impermeable, mis guantes de jardinería, la bufanda que Brenna me había tejido la Navidad pasada, todo doblado y apilado cuidadosamente en una caja de cartón junto a la puerta.

Cuando le pregunté, me dijo rotundamente que necesitaba más espacio. Sin disculpas ni explicaciones. En ese momento supe que me estaban desplazando poco a poco, habitación por habitación, pero no discutí.

No grité. En cambio, subí las escaleras, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama durante casi una hora, mirando fijamente el espacio donde solían estar sus pantuflas. A principios de julio, preparé una maleta pequeña y fui en coche a casa de Brenna a pasar el fin de semana.

Le dije a Ellis que necesitaba un descanso, solo un tiempo para pensar. No me preguntó adónde iba. Ni siquiera levantó la vista del crucigrama.

Solo dijo: «Vale». Brenna tampoco hizo muchas preguntas, pero pude ver en sus ojos la preocupación, el dolor. Hizo la cama de invitados sin decir palabra y luego se sentó a mi lado en el sofá con una taza de té y una manta.

Vimos repeticiones de programas viejos, sin que ninguno de los dos los viera realmente. Creo que ambos sabíamos que no volvería a la misma vida. Y aun así, volví a casa el domingo por la noche.

Abrí la puerta principal y encontré las luces apagadas, el televisor encendido y un plato de comida intacto en la encimera. Ellis no estaba. La casa estaba tan silenciosa que parecía que había olvidado cómo respirar.

Me quedé un buen rato en la cocina, esperando algo, un ruido, un crujido de puerta, una voz, pero no llegó nada. Entonces llegó la mañana que finalmente destrozó la ilusión de que esto seguía siendo un matrimonio. Era martes 21 de junio.

Lo recuerdo porque era el solsticio de verano, el día más largo del año, aunque terminó pareciendo el más oscuro. Ellis dijo que iba a la tienda a comprar leche. Apenas levanté la vista de mis guantes de jardinería mientras asentía.

Dejó la puerta entreabierta tras él. Terminé de podar las plantas, limpié la encimera y esperé el sonido del coche que regresaba. Nunca llegó.

Al anochecer, estaba paseando de un lado a otro. A medianoche, llamé a su teléfono y saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje, luego otro, y cinco más.

Por la mañana, denuncié su desaparición. Dos días después, encontraron su billetera en el asiento delantero de su coche, estacionado junto a un camino de tierra a una hora al norte. Las llaves aún estaban puestas.

No había señales de forcejeo, ni huellas, ni testigos. La policía dijo que parecía un suicidio. Me dijeron que pudo haber caído al río.

A veces la gente elige lugares remotos para tener privacidad, pero él no dejó ninguna nota, ninguna advertencia, ninguna despedida. Solo un cepillo de dientes en el baño, un par de zapatos junto a la puerta trasera y una cama vacía que se quedaría así durante años. Todos asumieron que ya no quería más, que seguiría adelante, vendería la casa, la reconstruiría, me recuperaría.

Pero no lo hice, porque no estaba enojado. Ni siquiera estaba roto. Estaba vacío, silenciosamente destrozado, y eso, de alguna manera, era peor.

Tras la desaparición de Ellis, el tiempo dejó de significar nada. Las primeras semanas fueron un torbellino de preguntas, condolencias y guisos. Personas con las que no había hablado en años me enviaban tarjetas.

Brenna llegó en avión y se quedó un rato. Los vecinos cortaron el césped sin pedir permiso. Las señoras de la iglesia trajeron un pastel de fideos con atún y un pastel de durazno con oraciones escritas a mano pegadas en las tapas de aluminio.

Pero para el segundo mes, las llamadas disminuyeron. Para el tercero, la gente dejó de pedir noticias. «Ya saldrás de esto», decían, o algo peor.

Quizás sea una bendición disfrazada. Nadie le dice eso en voz alta a una viuda, pero yo no era viuda, técnicamente no. Era algo más, algo más difícil de definir.

Una esposa sin marido, una vida en pausa, una pregunta sin respuesta. No tuve funeral, no de inmediato. Durante meses, me negué a creer que se había ido.

Mi cerebro no dejaba de darle vueltas a la lógica. Quizás había sufrido una crisis nerviosa. Quizás estaba hospitalizado con amnesia.

Quizás se había escapado y se había arrepentido. Cada vez que sonaba el teléfono, una pequeña parte de mí pensaba que sería él, explicando, disculpándose, volviendo a casa. Pero el teléfono solo traía facturas, vendedores telefónicos o, peor aún, silencio.

Finalmente, cedí a la presión. Hicimos un homenaje, sin cuerpo, solo una foto enmarcada de Ellis de nuestras últimas vacaciones en Poconos, de pie en un muelle, saludando y sonriendo como si nada. Me paré junto a la foto y estreché la mano de quienes me decían lo fuerte que era.

No recuerdo nada de lo que dije. Solo recuerdo el peso de mi vestido negro y cómo Brenna me apretó la mano con tanta fuerza que me dejó marcas en la piel. Después del servicio, me fui a casa y me metí en la cama con toda la ropa puesta.

Me quedé mirando el ventilador de techo y lo escuché hacer clic, clic, clic mientras giraba, hipnotizándome hasta quedarme en silencio. Dejé de abrir la puerta, de revisar el correo, de ir al supermercado. Mi refrigerador se llenó de sobras podridas y yogur caducado.

Sobreviví a base de galletas saladas, duraznos enlatados y té negro. A veces no comía nada. Dejé el huerto.

La maleza crecía salvajemente, arrastrándose por el camino de piedra que habíamos tendido juntos años atrás. Desde la ventana de la cocina, la veía devorar las flores una a una, demasiado cansada para detenerlas. Por la noche, me sentaba en su silla junto a la chimenea, aferrada a una de sus viejas sudaderas como si aún pudiera conservar su aroma.

No. Olía a polvo y suavizante. Aun así, lo sostuve.

A veces le hablaba, le hacía preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué te fuiste? ¿Me odiabas? ¿Me perdí algo? La casa crujía y se acomodaba a mi alrededor como si tuviera que cargar con su propio dolor. Lo peor de todo era el sótano.

La evité como si estuviera embrujada. Esa puerta permaneció cerrada durante meses. Me dije a mí misma que solo era un almacén, solo desorden, solo sombras.

Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo vivía ahí abajo, no Ellis, no literalmente, sino la versión de él a la que nunca podría llegar. Las respuestas, la verdad. Su ausencia llenaba ese espacio como una niebla.

La única vez que bajé, solo di tres pasos antes de darme la vuelta. El aire era demasiado denso, el silencio demasiado fuerte. Para cuando se cumplió el primer aniversario de su desaparición, llevaba semanas sin salir de casa.

La ropa me colgaba. Mi reflejo parecía el de un extraño. Pálido, cansado, mayor de lo que recordaba.

Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una sola vela encendida. Me serví una copa de vino y brindé por la silla vacía frente a mí. «Feliz aniversario», susurré.

Se me quebró la voz al pronunciar la segunda palabra. Entonces apagué la vela. Y por un momento, pensé en apagar todo lo demás también.

No lo hice, no porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado insensible para moverme. Había llegado al fondo y no había fuego ni caos ni gritos. Todo estaba en silencio.

Era el tipo de silencio que no se puede llenar con música, oraciones ni guisos. Era el silencio de saber que nunca te vieron realmente. Y ahora no quedaba nadie para verte.

No lo sabía entonces, pero algo en mí ya había empezado a cambiar muy lentamente, silenciosamente. En ese pozo de silencio, se había plantado una semilla y años después, florecería con una sola línea en una tarjeta de cumpleaños que lo cambiaría todo. La tarjeta llegó la mañana de mi 64 cumpleaños, deslizada por debajo de la puerta como un secreto que nadie quería entregar en persona.

Para entonces, la vida había vuelto, no la de antes, sino una versión más tranquila. Pasaba los días en el jardín, leyendo, evitando las habitaciones donde aún resonaba el fantasma de Alice. Ya no esperaba mucho de los cumpleaños, solo una llamada de Brenna, tal vez un trozo de pastel si me acordaba de hornear uno.

Esa mañana, estaba en la cocina preparando té cuando vi el sobre en el suelo. Sin sello ni dirección, solo mi nombre, Marla, escrito con una letra que no había visto en 20 años. Me quedé paralizada, mirándolo fijamente durante tanto tiempo que la tetera empezó a chirriar detrás de mí.

El silbato me sobresaltó, pero mi mirada permaneció fija en el sobre. Me temblaban los dedos al levantarlo, abriéndolo lentamente como si fuera a explotar. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, genérica, color pastel, barata, pero las palabras que contenía me hicieron temblar las rodillas.

Feliz cumpleaños, Marla. Nunca me fui. Mira en el sótano.

Dejé caer la tarjeta, no por miedo, no exactamente, sino porque la habitación parecía haberse inclinado, como si la gravedad hubiera cambiado sin previo aviso. Había pasado dos décadas creyendo que Ellis estaba muerto, veinte años imaginando sus últimos momentos, imaginando un río, un cuerpo perdido en la corriente y el tiempo, veinte años construyendo un cierre a partir del silencio, y ahora esto. La caligrafía era inconfundible.

Siempre escribía las M mayúsculas con una curva pronunciada y las E minúsculas como pequeños treses al revés. Solía bromear con él cuando firmaba tarjetas de Navidad. Ahí estaba otra vez, cada letra perfecta, cada curva una acusación.

Me aferré al borde del mostrador, intentando controlar la respiración. Pensé en todas las explicaciones racionales, una broma pesada, una falsificación, tal vez Brenna intentando obligarme a cerrar el asunto con alguna intervención elaborada, pero nadie más conocía la letra de Ellis como yo, y nadie más sabía la verdad sobre lo que nunca encontramos en ese sótano. Había evitado ese lugar durante años.

No me atrevía a revisar sus cajas, no soportaba los recuerdos amontonados entre álbumes de fotos polvorientos y cintas de VHS rotas. El sótano era un cementerio y lo había dejado así, pero ahora me llamaba. Agarré la linterna y me dirigí hacia la puerta del sótano.

El pomo estaba frío, desconocido. Encendí el interruptor al final de la escalera, pero la bombilla del techo hacía tiempo que se había fundido. Los escalones crujieron bajo mi peso.

Al llegar abajo, el aire estaba viciado y quieto. La luz de mi linterna rozó muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas, cajas apiladas con etiquetas como “X Mass” y “Cosas del colegio de Brenna”. Nada se había movido en años, excepto allí.

En el rincón más alejado de la habitación, cerca del horno, había un trozo de pared que parecía un poco desparejo, un poco más limpio, demasiado liso. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. La linterna parpadeó.

Le di una bofetada, mascullé una maldición y luego apunté de nuevo a la pared. Extendí la mano, pasé los dedos por el panel y palpé la costura, una grieta fina y apenas visible. Empujé.

Al principio, no pasó nada. Luego, con un suave chasquido, el panel cedió: una puerta oculta. Me quedé sin aliento.

Detrás había una cavidad estrecha, no lo suficientemente grande como para ser una habitación, pero sí lo suficientemente profunda como para albergar algo. Saqué una caja polvorienta. Pesaba más de lo que parecía.

Dentro había archivos, cartas, fotografías, y ninguna era mía. Había fotos de Ellis con desconocidos, una mujer que no reconocí, sonriendo a su lado en un parque, besándole la mejilla en un café junto a la playa. También había niños, un niño y una niña.

Parecían medir unos 2,50 m. Había cartas firmadas por Jonathan E. (su segundo nombre era Edward), licencias de conducir con su cara, pero con otro nombre, recibos de lugares que nunca me había contado que había visitado, billetes de avión, una llave de un almacén. Me senté con fuerza en el frío hormigón; la caja que tenía en el regazo temblaba.

No había muerto, no había desaparecido. Había comenzado de nuevo, sin mí. El dolor que creía haber enterrado rugió de nuevo con un nuevo rostro: la traición.

Esta vez, mis lágrimas ardían, no de tristeza, sino de rabia, de vergüenza, de la hueca certeza de haber llorado a un hombre que simplemente se alejó y siguió caminando. Durante 20 años, viví entre las ruinas de una historia que ni siquiera era cierta. Y ahora, sentada allí en las sombras, con la evidencia en mi regazo y el silencio a mi alrededor, una cosa se aclaró de repente.

Ellis no había desaparecido, se había escondido, y por fin iba a descubrir por qué. La caja estuvo en mi mesa del comedor durante tres días. No la volví a tocar enseguida, no podía.

Cada vez que pasaba junto a él, sentía que latía, como si la verdad en su interior respirara, esperando. No estaba listo para abrirlo de nuevo, pero tampoco podía apartarlo. Permanecía allí como una herida que no podía vendar, una herida que se negaba a cerrar.

La primera noche después de encontrarlo, no dormí. Permanecí despierto con la luz del dormitorio encendida, con el cuerpo encogido hacia el lado vacío de la cama. Esperaba sentir ira, una furia aguda, fuerte y desgarradora, pero no llegó.

Lo que sentí, en cambio, fue dolor, más profundo de lo que creía posible. No dolor por Ellis, ya no, sino por la versión de mí misma que lo había amado. La mujer que había esperado, rogado y llorado.

La mujer que había cuestionado su valía a diario durante 20 años, preguntándose si había hecho algo malo. Había sido leal a un fantasma, y peor aún, a una mentira. Y ahora, sentada ante esa caja de pruebas, el hechizo finalmente se rompió.

Algo dentro de mí cambió, no como un relámpago, sino como un temblor lento y continuo. Fue silencioso, pero permanente. A la mañana siguiente, me desperté y no lloré.

Me vestí, no con mi chándal habitual, sino con unos vaqueros y una camisa impecable que no me había puesto en años. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía cansada, pero había algo más bajo la superficie, una firmeza que no había visto en décadas.

Me serví una taza de café, me senté a la mesa y finalmente volví a abrir la caja. Esta vez, ni me inmuté. Estudié cada documento: cartas de una cuenta bancaria que desconocía, un contrato de arrendamiento de Minnesota, firmado con un nombre que no era exactamente el suyo, J. E. Garrison, fotos de fiestas de cumpleaños con niños que se parecían demasiado a Ellis como para negarlo.

Una fotografía me dejó sin aliento: él sostenía a un niño pequeño en brazos, sonriendo. El niño tenía la barbilla. No me habían borrado.

Me habían reemplazado. Pero en lugar de dejar que eso me vaciara de nuevo, sentí una extraña calma que me invadió porque ahora sabía que no le había fallado. No lo habían destrozado.

No se había desvanecido en el aire ni había caído presa de la depresión o la tragedia. Había elegido irse, había elegido otra vida, había elegido dejarme creer que estaba muerto en lugar de ofrecerme la dignidad de una despedida. Y esa decisión ya no tenía poder sobre mí.

Empecé a ver las cosas de otra manera, no solo sobre él, sino sobre mí misma. Había pasado dos décadas apagando mi propia luz, convencida de que, de alguna manera, lo había alejado. Me había vuelto pequeña, silenciosa, cautelosa.

Había construido una vida en silencio, caminando con cuidado cada día como si fuera a derrumbarse. Pero ahora me daba cuenta de que nunca fui yo quien necesitaba ayuda. Ellis había sido cobarde, deshonesto, débil, y yo seguía aquí.

Seguía de pie. Esa revelación me llegó con una fuerza inesperada. Me levanté de la mesa, caminé hacia el armario del pasillo y agarré la caja con las cosas que había guardado hacía tantos años.

Mi viejo impermeable, la bufanda que Brenna me había tejido, los guantes que, según dijo una vez, me hacían parecer de novela. Los desempaqué. Colgué el abrigo en el gancho junto a la puerta.

Me puse la bufanda alrededor del cuello y salí a caminar. El aire afuera se sentía diferente, más fresco, como si me hubiera estado esperando. Pasé junto a los setos que no había podado en años, el buzón que había descuidado, los vecinos que había evitado.

Asentí con la cabeza a los Anderson del otro lado de la calle. Se quedaron mirándome un segundo, sorprendidos, y luego me devolvieron el saludo. Seguí caminando por la cuadra, doblé la esquina, hacia la pequeña cafetería que Ellis y yo solíamos visitar todos los sábados.

No entré, todavía no, pero me quedé afuera, mirando el reflejo en la ventana. Y por primera vez en años, vi a una mujer resucitar. No por Ellis, sino a pesar de él.

No le conté a nadie lo que había encontrado, ni a Brenna, ni a los vecinos, ni siquiera a las mujeres del círculo de acolchados al que había vuelto a asistir recientemente. Desde fuera, seguía siendo la viuda tranquila con una rutina predecible. Té a las siete, jardinería a las diez, compra todos los jueves.

Pero en mi interior, algo había despertado y no iba a apaciguarlo. Empecé a prepararme en silencio, no por venganza, ni siquiera por amargura. No me interesaba una confrontación dramática ni quemarle la vida.

Lo que quería era verdad y control. Había pasado 20 años flotando en una niebla donde alguien me había dejado. Ahora estaba construyendo un camino de regreso a tierra firme, paso a paso, en silencio.

Primero, hice copias: escaneé cada foto, cada documento, cada pieza de la vida oculta de Ellis que encontré en el sótano y la guardé en una memoria USB. Etiqueté la carpeta como “reparaciones de la casa” por si alguien miraba mi computadora. Luego imprimí un segundo juego y lo guardé en un cajón con llave en la habitación de invitados, la que nunca le gustó a Ellis, la del suelo crujiente y con vista al callejón.

Luego contraté a una investigadora privada, no a una de esas televisivas con gabardina y gafas de sol, sino a una mujer tranquila y perspicaz llamada Denise, que trabajaba en una modesta oficina en el centro. No hizo preguntas innecesarias, simplemente asintió mientras le entregaba la carpeta con identificaciones falsas, registros bancarios y contratos de alquiler, y dijo: «Creo que mi esposo está vivo. Me gustaría saber dónde está y qué nombre usa».

Su única respuesta fue: «Lo tendrás en 10 días». Esa noche dormí más profundamente que en años. Durante los días siguientes, hice cambios sutiles.

Me reuní con un abogado y le dije que estaba revisando documentos antiguos por si acaso. Hablamos de testamentos, derechos de propiedad y las implicaciones específicas de que un cónyuge finja su muerte. No mencioné el nombre de Ellis, pero vi una chispa en los ojos del abogado cuando insinué un fraude a largo plazo.

Me dio el número de una colega especializada en derecho de familia y me dijo que la llamara cuando estuviera lista. Asentí. En casa, limpié el sótano.

Bueno, lo limpié de verdad. Organicé cajas, doné lo que no necesitaba y metí la ropa vieja de Ellis en bolsas de basura sin pestañear. Encontré más pistas por el camino.

Comprobantes bancarios metidos en libros viejos, una nota garabateada en una servilleta en un idioma que no entendía. Lo guardé todo, lo catalogé, lo archivé como si fuera la prueba de un caso que construía en silencio, metódicamente, sin decir palabra. También empecé a escribir de nuevo, no historias ni todavía no, sino pensamientos, recuerdos, pequeños fragmentos de verdad que no me había permitido expresar.

Llené tres diarios en un mes. Algunas entradas eran de solo un párrafo. Otras eran diez páginas de pura emoción.

No me contuve. Te esperé. Me hiciste cuestionar mi valor.

No me definirás. Eso último lo escribí dos veces. Y mientras lo escribía, cambié.

Empecé a vestirme con un propósito de nuevo, no para nadie más, sino para mí. Compraba flores frescas para la mesa del comedor cada semana. Cocinaba comidas completas, incluso si las comía sola.

Abrí más las cortinas y dejé que volviera a entrar el sol. La casa ya no parecía embrujada. Los recuerdos de Ellis aún viven allí, sí, pero ya no dominaban el espacio.

Recorrí los pasillos como quien reclama lo que siempre había sido suyo. Incluso Brenna lo notó. En una de nuestras llamadas semanales, me dijo: «Suenas más ligera».

Sonreí. Quizás lo soy. Ella no presionó.

Nunca lo hizo. Pero pude sentir el alivio en su voz. Diez días después, Denise llamó.

Tenía una dirección, un nombre y una foto. Ellis, ahora conocido como Jonathan Garrison, vivía en una casa colonial de dos pisos en Minneapolis con su nueva esposa, dos hijos y un labrador negro llamado Tank. Sonreía en el jardín delantero como si no hubiera desaparecido de otra vida sin dejar rastro.

No sentí rabia. Ni siquiera estuve conmocionada. Me sentía lista, no para destruirlo, sino para defender la verdad que había descubierto con tanta paciencia y discreción.

Y eso, me di cuenta, era su propio tipo de poder. Porque mientras Ellis había construido una vida sobre mentiras, yo finalmente vivía la mía, paso a paso, en silencio, bajo la luz. El poder no siempre llega como un trueno.

A veces se cuela como la luz de la mañana, lenta, constante, imposible de ignorar una vez que está ahí. Después de que Denise me diera la foto de Ellis, o Jonathan ahora, de pie en su nuevo jardín con una familia que no conocía, me quedé en silencio un buen rato. Lo miré a la cara, con los mismos ojos cansados, la misma sonrisa torcida.

Era mayor, un poco más corpulento, un poco más canoso, pero era innegablemente él. Lo que me impactó no fue que hubiera seguido adelante. Fue su aspecto normal, como si nunca hubiera destrozado la vida de nadie, como si nunca hubiera conducido hasta la orilla de un río y abandonado su pasado sin una sola palabra de cierre.

No llamé a nadie. No grité ni lloré ni tiré cosas. Simplemente guardé la foto en una carpeta y me puse de pie más erguida que en años.

Algo había cambiado, y esta vez no estaba dentro de mí. Estaba dentro de él. Simplemente aún no lo sabía.

Durante dos décadas, Ellis fue quien escribió la historia de nuestro matrimonio. Él eligió el final. Cerró la puerta.

Me despidió. Pero ahora tenía la verdad en mis manos, documentada, verificada, innegable, y sabía algo que él desconocía. Ya no era intocable.

No necesitaba gritar para recuperar mi dignidad. No necesitaba destruir su vida para reparar la mía. Solo necesitaba claridad, y ahora la tenía.

Empecé a dar pasos pequeños y deliberados. Actualicé mi testamento, eliminando su nombre y cualquier referencia a su pariente más próximo. Redacté una declaración formal de abandono, la certifiqué ante notario y la presenté.

El abogado me ayudó a iniciar los trámites para declararlo legalmente vivo, no porque quisiera nada de él, sino porque quería recuperar todo en lo que me había dejado atrapada: la confusión, el limbo, la niebla legal de un cónyuge desaparecido que me había aferrado durante años. Él creía que aún estaba en esa niebla, pero no era así. Estaba en tierra firme, y el suelo bajo sus pies estaba a punto de tambalearse.

Mientras tanto, seguí con mis cosas como siempre. Horneé muffins para la venta de pasteles de la iglesia. Ayudé a Brenna a elegir los regalos del baby shower de su mejor amiga.

Le sonreí al cajero del mercado. Nadie sospechaba que algo hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Una tarde, visité el banco donde teníamos una cuenta conjunta.

Presenté con calma la documentación que demostraba su vida, las pruebas de su falsa identidad y el hecho de que nunca se había divorciado legalmente de mí. La banquera parecía atónita, pero profesional. Me agradeció los registros y me dijo que remitirían el caso a su departamento de fraude.

Salí sintiéndome más fuerte, no victorioso, solo seguro. No necesitaba venganza. Lo que quería era que la verdad viviera donde las mentiras habían echado raíces.

La gota que colmó el vaso fue Brenna, aunque ella no lo sabía. Me llamó una noche y me dijo: «No te lo vas a creer, mamá. Recibí un correo electrónico de alguien llamado John Garrison».

Dijo que conocía a papá. Me quedé paralizada. ¿Dijo algo más?, pregunté con calma.

Solo que vio mi nombre y quería saber cómo estaba. Raro, ¿verdad? Le pedí que me reenviara el correo. Y cuando lo leí, por el tono, el lenguaje, la incómoda calidez, supe exactamente quién lo había escrito.

Ellis. Estaba intentando dar la vuelta. Quizás la curiosidad lo había vencido.

Quizás culpa. O tal vez había presentido algo en el aire. Un temblor en los cimientos de la vida secreta que había construido.

No le dije la verdad a Brenna, todavía no. En cambio, le envié una carta. Sin remitente, solo un mensaje escrito a máquina en un sobre blanco.

Encontré la caja. Lo sé todo. No vuelvas a contactar a Brenna.

Puede que me hayas dejado, pero yo finalmente te dejé. Sin amenazas, sin súplicas, solo claridad. Me lo imaginé abriéndolo.

El pánico, el reconocimiento de que la mujer que una vez borró ahora estaba fuera del alcance de su silencio. Y por primera vez, sería él quien se preguntaría qué vendría después. El equilibrio había cambiado.

No con una explosión, sino con una verdad que ya no podía ser enterrada. No fue la rabia lo que me llevó a ese banco del parque. No fue la venganza, ni el rencor, ni siquiera la curiosidad.

Fue un cierre. Una palabra que antes me hacía poner los ojos en blanco, pero que ahora entendía con una claridad sagrada. No quería gritarle a Ellis.

No quería abofetearlo ni exigirle una explicación que sabía que jamás podría dar. Solo quería que me viera, mi verdadero yo, la mujer que intentaba borrar. Después de enviar la carta, encontré la caja.

Lo sé todo. Esperó seis días antes de contactarme. Un correo electrónico simple, sin asunto, solo tres líneas de texto.

Por favor, déjame explicarte. Nunca quise hacerte daño. ¿Podemos vernos? Me quedé mirando la pantalla un buen rato.

Luego respondí: «Una hora, Valley Creek Park, sábado, mediodía. Nada más». Elegí la ubicación con cuidado.

No era nuestro hogar, no un lugar con recuerdos compartidos. Elegí un lugar neutral, abierto y público, pero lo suficientemente tranquilo como para que la verdad se asentara. El parque estaba a medio camino entre donde yo vivía y donde Denise había dicho que vivía ahora.

Dudaba que le dijera a su nueva esposa que se encontraría conmigo. No importaba. No estaba allí para interrumpir.

Estaba allí para terminar. Llegué temprano. Los árboles estaban desnudos.

Las ramas se recortaban contra un cielo gris primaveral. Una brisa traía el aroma de hojas mojadas y humo de leña lejano. Me senté en el extremo del banco, cerca del arroyo, donde el sendero se curvaba lo suficiente como para poder ver a la gente pasar sin ser visto.

Y entonces apareció. Ellis, o Jonathan, como ahora se hacía llamar. Caminaba despacio, como quien se acerca a la escena de un crimen.

Parecía mayor que en la foto, más delgado. Su cabello se había vuelto casi blanco. Llevaba una chaqueta azul y un papel doblado en la mano.

Probablemente algo ensayado, algo practicado. Me vio y se quedó paralizado. No me moví.

Después de un momento, se acercó y se sentó, no muy cerca. Había un espacio entre nosotros, de esos que antes eran cálidos. Ahora era frío, denso, con todo lo que no se decía.

Abrió la boca, la cerró. No le ayudé. Por fin, habló.

No sé cómo empezar. Me giré para mirarlo detenidamente por primera vez. Sus ojos eran los mismos.

Software, cobarde. No hay nada que puedas decir para revertirlo, dije en voz baja, pero adelante, inténtalo. Tragó saliva con dificultad.

En aquel entonces, me estaba ahogando. Sentía que no importaba. Como si solo estuviera siguiendo el ritmo.

Todos los días eran iguales. No sabía cómo decírtelo. Y entonces conocí a alguien.

No fue planeado. Simplemente sucedió. Y pensé que si me quedaba, terminaría resentido contigo y te haría más daño.

Me hiciste más daño. Respondí con voz firme. Me dejaste creer que estabas muerto.

Me viste enterrar un ataúd vacío. Viste a nuestra hija llorar por un hombre que ni siquiera tuvo el valor de despedirse. Él se estremeció.

Pensé que sería más amable. No lo hagas, dije bruscamente. No finjas compasión.

Fue egoísmo, disfrazado de desaparición. Se quedó mirando el arroyo, avergonzado. «No volví a contactar con Brenna», dijo.

Lo prometo. Solo pensé que quizás después de todos estos años, no estoy aquí para reconciliarme con Ellis. Me miró de nuevo, me miró de verdad.

Estoy aquí porque quiero que veas lo que intentaste enterrar. Me incliné un poco, no con ira, sino con gravedad. Viví con tu fantasma durante 20 años.

Lo cuestioné todo: quién era, qué hice mal, si lo había imaginado todo. Celebré un funeral para un hombre que prefirió desaparecer antes que ser honesto. Pero he dejado de llorar.

Ya dejé de preguntármelo. No soy tu esposa. No soy tu víctima.

Soy yo. Y vine aquí para que supieras que lo recuerdo todo y que ya no tengo miedo. Ellis no dijo nada.

Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. El viento agitaba las hojas a nuestros pies. ¿Eso es todo?, pregunté después de un momento.

Él asintió lentamente. Sí. Me puse de pie, me ajusté la bufanda y miré al hombre que antes era mi mundo y ahora parecía tan dolorosamente pequeño.

Te perdono, dije, pero nunca lo olvidaré. Entonces me alejé, no rápido, no dramáticamente, solo con un propósito. Y no miré atrás.

No esperaba nada más de Ellis después de aquella última conversación en el parque. Dije lo que venía a decir, lo miré a los ojos y me fui sin arrepentimiento alguno. Pensé que ese era el final, el cierre.

Pero el destino, como suele ocurrir, tenía un último giro reservado, nada estridente ni cinematográfico, sino poético y lo suficientemente agudo como para parecer justicia. Dos semanas después, recibí una llamada de mi abogada, Judith, una mujer de cabello rubio hielo y una voz cristalina. Habló con precisión, sin rellenos, sin darme la mano, justo la clase de persona que buscas cuando intentas desenredar 20 años de silencio y papeleo.

Marla, dijo, tienes que venir. Hemos recibido documentos relacionados con el segundo matrimonio del Sr. Granger, o mejor dicho, su matrimonio ilegítimo. Me senté en su oficina más tarde esa semana, con la misma carpeta manila entre nosotros que le había dado meses antes, ahora repleta de documentos legales y firmas.

—Nunca pidió el divorcio —dijo ella, hojeando las páginas—. Para el estado, sigues siendo su esposa legal. La miré fijamente.

Así que cometió bigamia. Sí, y no solo eso, abrió varias cuentas financieras conjuntas bajo una identidad falsa, mientras aún estaba legalmente casado contigo, lo cual podría considerarse fraude, fraude fiscal, falsificación de identidad e incluso fraude de seguros, dependiendo de las reclamaciones que se presentaran por su fallecimiento. Mi primer instinto fue la incredulidad.

Después de todo el dolor, el silencio, el abandono, él había sido quien había infringido la ley todo el tiempo. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó Judith. Hice una pausa.

La idea de un drama judicial, de arrastrar a su segunda familia por el lodo, me revolvía el estómago. No quería castigar a inocentes. No quería convertirme en el monstruo al que temía tanto como para fingir su propia desaparición.

No, dije, no quiero juicio. Quiero una declaración. Y quiero que pierda el derecho a seguir viviendo esta mentira.

Ella asintió. —Entonces podemos presentar una demanda civil. Estarías en tu derecho de anular su segundo matrimonio, reclamar la propiedad y presentar un expediente formal que invalide cualquier reclamación legal que haya presentado bajo falsas pretensiones.

Dos semanas después, Ellis, o mejor dicho, Jonathan, recibió una notificación formal. La petición despojó de su segundo matrimonio de su estatus legal. Sus cuentas bancarias fueron marcadas para revisión.

Su nombre entró en un registro de fraudes. En silencio, con cuidado, sin fanfarrias, la vida que construyó sobre la base de mi dolor comenzó a desmoronarse. Pero esa no era la parte que se sentía justa.

Ese día recibí una carta por correo, no de Ellis, sino de ella, Mara Garrison, la mujer con la que se había casado con engaños, la mujer que, durante casi 20 años, había vivido la vida que creía haber perdido. La carta estaba escrita a mano, cautelosa, respetuosa. Empezaba así.

No te conozco, pero te debo una disculpa. Explicó cómo Ellis le había confesado todo tras recibir la notificación legal. Quedó devastada, no solo por la mentira, sino por las décadas de traición, por cómo él había desaparecido de una vida entera y dejado que otra mujer cargara con el peso de su ausencia.

Dijo que encontró los archivos que él mantenía ocultos, las notas que yo descubrí años después. Lo confrontó, y él finalmente admitió toda la verdad. Escribió: «Me casé con un hombre al que no conocía de verdad, y viviste toda la vida preguntándote adónde había ido».

Lamento mi participación en eso, aunque fuera sin saberlo. Quiero que sepas que ya no está. Le pedí que se fuera.

Los niños y yo reconstruiremos, igual que tú. Espero que algún día tu historia te traiga paz. Leí la carta tres veces.

Cada vez, el peso en mi pecho se aliviaba un poco más. Lo había perdido todo, no porque yo lo exigiera, sino porque las mentiras no permanecen enterradas, ni siquiera tras nuevos nombres, nuevas sonrisas, nuevos códigos postales. Nunca volví a hablar con él.

No lo necesitaba. Lo habían expuesto, no con violencia ni con escándalo, sino con una verdad silenciosa e innegable. Esa era la justicia que nunca supe que necesitaba, porque el verdadero poder no residía en lo que le arrebaté.

Fue en lo que recuperé para mí. Era un miércoles lluvioso cuando Brenna llamó. Estaba en la cocina, limpiando la encimera después de hornear una tanda de galletas de mantequilla de limón, de esas que a Ellis le encantaban, pero que nunca me agradeció.

Ahora los horneo para mí, ya no busco complacer a un fantasma. Mi teléfono vibró. El nombre de Brenna iluminó la pantalla.

—Hola, cariño —dije, acercándolo a mi oído. Su voz era inusualmente suave—. Hola, mamá.

¿Estás ocupada? —Acabo de terminar de hornear —respondí, percibiendo algo en su tono—. ¿Qué pasa? Dudó un segundo y luego dijo: —Recibí una carta.

Desde que papá llegó, el tiempo no se detuvo. En realidad, no. Pero algo dentro de mí sí.

Cerré el grifo del fregadero, me sequé las manos con una toalla y me senté a la mesa de la cocina. “¿Una carta?”, pregunté con dulzura. “Sí, solo un par de páginas.”

Escrito a mano, sin remitente. Dijo que había estado siguiendo mi vida desde lejos y que esperaba que algún día lo perdonara. Dijo que nunca dejó de amarme.

Cerré los ojos. Que tuviera la audacia de acercarse, después de todo, no me sorprendió. Pero aun así dolía.

“¿Qué te pareció?”, pregunté con cautela. Ella suspiró. No respondí.

—No creo que lo haga. La verdad es que estoy confundida. Él quiere perdón, pero no una relación.

Dice que lo siente, pero nunca explica realmente por qué se fue. “Me parece bien”, dije en voz baja. Hubo silencio al teléfono. Entonces ella dijo algo que no esperaba.

“¿Alguna vez pensaste que volvería?”, pensé en eso. No en términos de esperanza. Eso había muerto hacía mucho tiempo.

Pero en cuanto a expectativas. Si alguna vez creí de verdad que Ellis aparecería algún día, llamaría a la puerta y diría que se había equivocado. “‘Antes sí’, admití.

Durante mucho tiempo, me imaginaba el timbre sonando, él allí de pie, llorando, disculpándose y contando alguna historia sobre perder la cabeza o tener que empezar de cero. Escribía conversaciones enteras en mi cabeza que nunca sucedieron.

Entonces me di cuenta de que en realidad no quería que volviera. “¿Por qué no?”, preguntó. Porque por fin empezaba a gustarme la mujer en la que me estaba convirtiendo sin él.

Brenna volvió a guardar silencio. Sentí el peso de esa declaración sobre ella. «Siempre me pregunté qué me ocultabas», dijo.

De pequeña, pensé que quizá era demasiado doloroso para ti hablar de ello. Pero creo que ahora lo entiendo. Me estabas protegiendo de la cruda realidad. Asentí, aunque no podía verme.

“No quería que llevaras su ausencia como una carga. Quería que vivieras tu vida libremente, sin perseguir una sombra ni resentirte con él. Él tomó su decisión.

No quería que te robara la alegría también. —Se le quebró un poco la voz—. «Nunca dijiste nada malo de él. Lo sé, pero eso no significa que pensara cosas buenas.» Soltó una carcajada. «Eres más fuerte de lo que creía, mamá.» «No», dije.

Ya no le temo a la verdad. Hablamos durante otra hora, no de Alice, sino de su trabajo, su perro, su último drama del club de lectura, solo madre e hija, cómodas y completas. Después de colgar, salí al jardín. La lluvia había parado, dejándolo todo reluciente y nuevo.

Caminé lentamente entre las hileras de lavanda y romero, respirando la tierra mojada. No necesitaba que Brenna tomara partido. No necesitaba que odiara a su padre ni que lo confrontara.

Lo que importaba era que ahora me veía, no como alguien frágil o trágico, sino como alguien que había caminado a través del fuego y había salido ileso. Más tarde esa noche, encendí una vela en la sala, me serví una copa de vino y leí una carta que había escrito, pero que nunca envié. Era para Alice.

Lo escribí meses atrás, tras encontrar la caja. Terminaba con una sola línea: «Tú desapareciste, pero yo no». Y era cierto. Él había desaparecido de nuestras vidas, pero yo permanecí.

Había crecido. Y ahora, por fin, mi hija me veía no como alguien abandonado, sino como alguien que había ascendido. Había pasado un año desde que la tarjeta de cumpleaños que llegó por debajo de mi puerta lo cambió todo.

Las estaciones habían ido y venido, cada una desvelando una nueva capa de mi yo anterior. Y ahora, de pie de nuevo en lo alto de las escaleras del sótano, ya no sentía miedo. Encendí la luz.

Parpadeó una vez antes de volver a la vida con un zumbido. No había bajado mucho desde que encontré la caja oculta, solo cuando necesitaba algo del almacén o para limpiar los últimos restos de la desaparición cuidadosamente preparada por Alice. Pero esta noche se sentía diferente.

No era un recado. Era un cierre. Bajé despacio, con paso firme.

El espacio ya estaba limpio, sin telarañas ni desorden. El olor a humedad se había desvanecido, reemplazado por bolsitas de lavanda y pintura fresca. Había reconvertido el rincón más alejado, el de la pared falsa, en un pequeño rincón de lectura: un viejo sillón, una lámpara, una alfombra tejida; nada elaborado, pero era mío.

Me senté en la silla y miré a mi alrededor. Mis dedos se aferraban a una taza de té de menta. Una suave lluvia golpeaba la pequeña ventana cerca del techo, la misma ventana que antes evitaba mirar, temerosa de que reflejara el rostro de alguien desaparecido, ya no.

Pensé en la mujer que fui, la que estaba en este mismo lugar con manos temblorosas y una caja llena de traición en su regazo. Había vivido de luto, no solo por un hombre, sino por toda una versión de su vida que nunca existió realmente. Y la lloré, no con tristeza, sino con respeto, porque sobrevivió a lo que podría haberla vaciado por completo.

No solo soportó el silencio, sino que construyó una nueva voz dentro de él. Solía pensar que cerrar un ciclo significaba respuestas, una confesión, un cierre perfecto, pero ahora lo sé mejor. Cerrar un ciclo es una decisión.

Es cruzar la misma puerta que una vez te destrozó y darte cuenta de que ya no tiene poder. Pasé años viviendo en la penumbra, de puntillas en el dolor, esperando algo que nunca regresaría. Ellis había escrito su propia salida, pensando que podría irse sin consecuencias, pero la verdad siempre sale a la superficie, no siempre con dramatismo, sino con certeza.

Y una vez que llega, no deja lugar a la vergüenza ni a la negación. Simplemente es. Ya no cargaba con preguntas como cadenas.

¿Adónde se fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? Esas preguntas habían sido mis compañeras. Ahora eran fantasmas que no sabían que estaban muertos. Pensé en la voz de Brenna al teléfono ese día, llena de cautelosa preocupación, luego de silenciosa admiración, cómo me había visto plenamente por primera vez, no solo como mamá, la constante, la que me consolaba, la que lo mantenía todo en orden, sino como una mujer, una mujer que había perdido, roto, reconstruido y seguido adelante.

Eso era lo que importaba al final, no la caída, sino el levantarse. Volví a mirar el sótano: las cajas, ahora claramente etiquetadas, los estantes que guardaban fragmentos de mi pasado, pero que ya no me definían, el suave resplandor de la lámpara, que iluminaba los rincones donde antes se asentaba la oscuridad. Y entonces metí la mano en el bolsillo y saqué la tarjeta, la que lo empezó todo.

Ya estaba arrugada, con los bordes desgastados por haberla abierto y cerrado tantas veces. La sostuve un momento, luego me levanté y caminé hacia la chimenea que había instalado el otoño pasado, pequeña, eléctrica, lo justo para calentar la habitación. La encendí, observé el suave parpadeo de las llamas y puse la tarjeta en el fuego.

Se enroscó rápidamente, ennegrecido por los bordes. Las palabras «Nunca me fui. Mira en el sótano» desaparecieron entre el humo y las cenizas.

En cierto modo tenía razón, nunca se fue realmente, porque cargué con la herida de su ausencia durante años. Pero ahora decidí dejarlo ir, no por él, sino por mí. Las cenizas flotaron hacia arriba y se desvanecieron.

Sonreí. Luego subí las escaleras, apagué la luz y cerré la puerta. No porque tuviera miedo de lo que había ahí abajo, sino porque por fin había traído la luz conmigo y ya no necesitaba mirar atrás.

News

“¡Sal de aquí, enano patético!”, le gritó el millonario árabe a El Chapo, sin saber que su respuesta lo llevaría a las profundidades de la desesperación.

En el lobby del hotel Borg Alarap en Dubai, un hombre de traje Armani mira con desprecio a otro…

LA CASA SOMBRA DE LUIS DONALDO COLOSIO: EL SECRETO QUE LO CONSUMÍA CUANDO NADIE MIRABA

El viento del desierto de Sonora arrastra polvo fino contra las ventanas tapeadas de una construcción que nadie reclama en…

Harfuch allanó la finca Los Tres Potrillos de Vicente Fernández…y lo que encontraron los dejó incrédulos…

Lo que encontraron esa madrugada del 18 de enero de 2026 en el rancho Los tres Potrillos de Tlajomulco de…

Soldado Golpea A El Chapo En Un Retén Sin Saber Quién Era — Y El Precio Fue Más Alto De Lo Esperado

Son las 2:47 de la tarde del martes 14 de agosto de 2012 en el reténitar del 10 km 47…

HARFUCH CATEA el Rancho El Soyate de ANTONIO AGUILAR…y lo que descubrieron dejó a todos en shock

Lo que encontraron esa madrugada del 14 de enero de 2026 en el rancho El Soyate de Villanueva, Zacatecas,…

EL CHAPO ESCUCHA A SU EMPLEADA HABLAR EN RUSO POR TELÉFONO Y DESCUBRE ALGO QUE CAMBIARÍA LA HISTORIA

EL CHAPO ESCUCHA A SU EMPLEADA HABLAR EN RUSO POR TELÉFONO Y DESCUBRE ALGO QUE CAMBIARÍA LA HISTORIA En la…

End of content

No more pages to load