— Hay noches que se quedan grabadas para siempre en la memoria de una ciudad. Noches en las que el destino, disfrazado de casualidad, se sienta en la mesa de al lado y cambia el rumbo de tres vidas. Así ocurrió en el restaurante Palacio Real, en pleno Paseo de la Reforma, cuando una niña de diez años, un padre derrotado y un magnate endurecido por los negocios se encontraron bajo la lluvia, la música de un piano y el aroma a mole y pan recién horneado.

El paquete sobre la mesa

“No abras esa caja”, gritó Carlos Mendoza, el dueño del restaurante, mientras corría hacia la mesa número siete. “Eso no es tuyo”. Pero ya era tarde. Alejandro Vega, millonario conocido por su frialdad implacable, había abierto el misterioso paquete que la niña había dejado. En su interior no había explosivos, ni joyas robadas, ni secretos de Estado. Había algo mucho más peligroso: una verdad capaz de destruirlo emocionalmente.

Todo comenzó dos horas antes. La lluvia golpeaba los ventanales del Palacio Real, ese restaurante de lujo donde políticos y empresarios cierran tratos millonarios entre copas de vino mexicano y platillos de autor. Los meseros se movían con destreza, sirviendo cordero en adobo, mole negro y postres con chocolate de Oaxaca. La élite chilanga discutía en voz baja, rodeada de mármol, luces cálidas y música clásica de fondo.

En la mesa siete, Alejandro Vega, CEO de Vega Holdings, revisaba su reloj de oro. Llevaba un traje negro hecho a la medida y esperaba una llamada de sus inversionistas japoneses. Su mundo era de números, resultados y control. Pero esa noche, su mundo estaba a punto de fracturarse.

Un susurro entre la lluvia

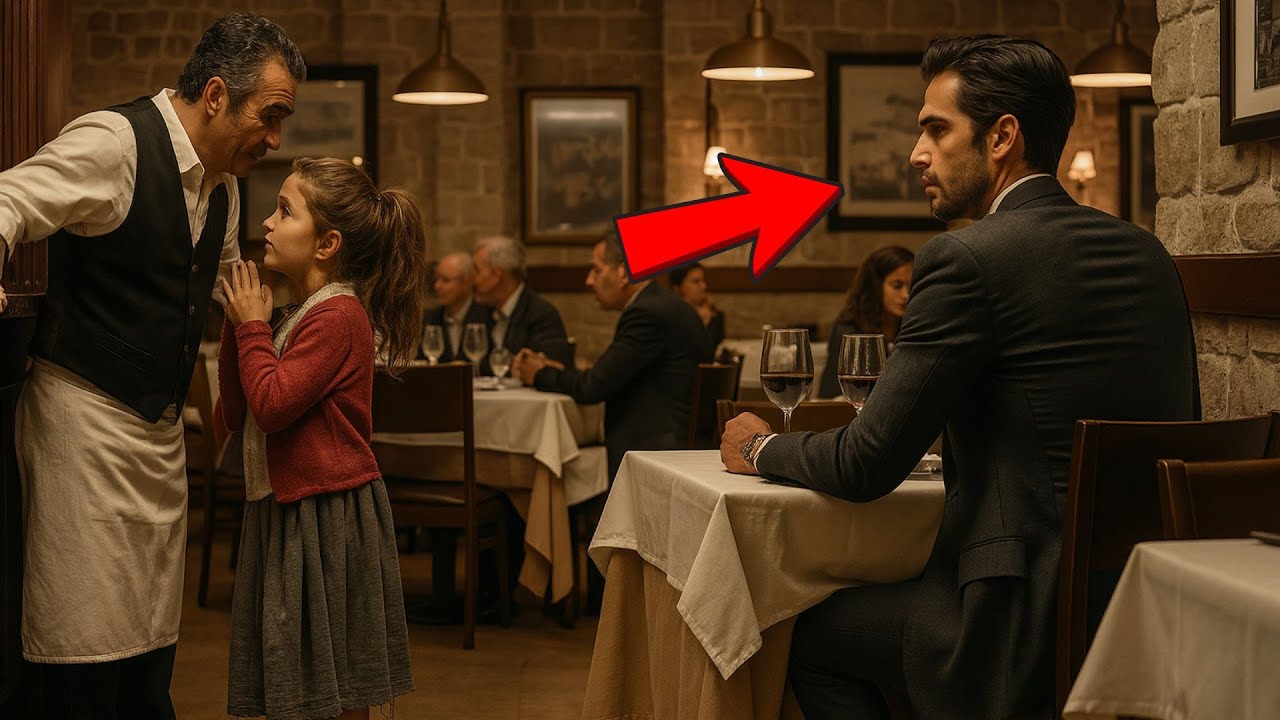

Fue un susurro lo que lo cambió todo. “Señor, hoy es mi cumpleaños”, dijo una voz pequeña, casi inaudible. Alejandro levantó la vista. Cerca de la entrada, una niña de unos diez años hablaba con Carlos Mendoza, el dueño del restaurante. Tenía el cabello recogido en dos coletas desordenadas, un suéter gris claramente usado y sostenía un monedero de plástico rosa con ambas manos. A su lado, un hombre de unos cuarenta años con una chaqueta grande y zapatos gastados bajaba la cabeza con vergüenza.

Alejandro notó cómo el hombre intentaba llevarse a la niña. “Mi papá no tiene dinero para una tarta”, continuó la niña. “Pero pensé que tal vez podría soplar una vela aunque sea sin comerla”.

El restaurante entero pareció detenerse. Carlos, acostumbrado a clientes exigentes, estaba visiblemente incómodo. Miró a la niña, luego al padre. El hombre, que Alejandro pronto sabría que se llamaba Diego Morales, murmuraba disculpas y trataba de convencer a su hija de marcharse. “Sofía, por favor, ya hemos molestado bastante”, dijo en voz baja, apretando la mano de la niña, pero ella no cedía. “Es mi décimo cumpleaños, papá. Es especial y este restaurante es como los de las películas”.

Alejandro cerró su laptop. Algo en la voz de la niña lo había sacudido. No era tristeza lo que escuchó. Era dignidad, valentía, esperanza.

Una invitación inesperada

“Disculpen”, dijo Alejandro levantándose. Su sola presencia hizo que varios clientes se giraran. Todos lo conocían. Vega no era solo un apellido, era un emblema de poder. Caminó hasta la entrada y se dirigió a la niña.

—Sofía, ¿verdad? —preguntó con voz suave.

Ella asintió, sorprendida por la atención del hombre elegante.

—¿De verdad hoy es tu cumpleaños?

—Sí, señor. Hoy cumplo 10 años.

—¿Y por qué querías venir aquí?

Sofía miró a su padre con timidez, luego volvió a mirar a Alejandro.

—Siempre pasamos por aquí cuando mi papá termina de trabajar. Yo le dije que si iba a pedir un deseo, tenía que hacerlo en un lugar mágico.

Carlos intervino, aún incómodo.

—Alejandro, entiendo tu intención, pero este no es un lugar…

Alejandro lo interrumpió sin levantar la voz.

—Prepara la mesa 12 para tres personas. Quiero invitar a esta señorita y a su padre a cenar.

Carlos tragó saliva. La mesa 12 era exclusiva, con vista directa al Ángel de la Independencia, pero estaba reservada. “No es una petición, Carlos”, sentenció Alejandro. El dueño asintió en silencio.

Diego estaba pálido.

—Señor, no podemos aceptar algo así. Es demasiado.

—No estoy ofreciéndoles limosna —respondió Alejandro—. Estoy ofreciéndoles mi compañía y no acepto un no como respuesta.

Sofía sonrió como si acabara de entrar en un cuento de hadas. “¿Podemos cenar aquí de verdad?”, preguntó. Diego, con los ojos húmedos, asintió.

Una cena de película

En la mesa 12, Alejandro pidió lo mejor del menú. Mientras Sofía observaba cada detalle con admiración, Alejandro comenzó a hacer preguntas. Diego explicó que había sido ingeniero electrónico, pero perdió su empleo durante la pandemia. Vendió su casa, su coche y hasta el anillo de bodas de su difunta esposa para sobrevivir con su hija. Ahora hacía trabajos ocasionales como electricista. Su prioridad era Sofía.

—¿Y su mamá? —preguntó Alejandro con delicadeza.

—Murió de cáncer hace tres años —respondió Diego, evitando mirar a su hija.

—Papá hace todo por mí —dijo Sofía con orgullo—. Pero hoy, hoy solo quería sentirme especial por un ratito.

Alejandro apretó los dientes. Nunca había sentido una punzada tan fuerte en el pecho.

El deseo de Sofía

Cuando llegó el momento del postre, Alejandro hizo una señal a Carlos. Minutos después, tres meseros entraron con una tarta de tres pisos cubierta de glaseado tricolor y diez velitas encendidas. Sofía se tapó la boca, incrédula.

—¿Es para mí?

—Toda princesa merece su castillo y su tarta —dijo Alejandro.

Sofía sopló las velas con fuerza, cerró los ojos y pidió un deseo.

—¿Qué deseaste? —preguntó Alejandro.

—No puedo decirlo —respondió ella—, pero fue para mi papá.

Diego bajó la mirada. Estaba a punto de llorar. Alejandro sacó una tarjeta de presentación.

—Mi empresa siempre necesita buenos ingenieros. Si estás interesado, llámame mañana.

Diego la recibió con manos temblorosas. Miró la tarjeta. Sus ojos se agrandaron.

—¿Usted es Alejandro Vega?

—Llámame Alejandro. Y llámame mañana.

Sofía abrazó a su padre. Su deseo, aunque aún no lo supiera, estaba a punto de cumplirse.

El nuevo comienzo

A la mañana siguiente, puntualmente a las nueve, Diego llamó al número de la tarjeta. Su voz temblaba.

—Buenos días, me llamo Diego Morales. Nos conocimos anoche en el restaurante…

—Diego, claro —interrumpió Alejandro con tono cálido—. ¿Podrías venir a mi oficina hoy a las once? Me gustaría hablar contigo.

Dos horas después, Diego entraba nervioso al edificio de cristal de Vega Holdings, en Santa Fe. Vestía su única camisa planchada y unos zapatos reparados con pegamento. En el elevador, rodeado de ejecutivos trajeados, se sentía invisible.

Alejandro lo recibió personalmente.

—Gracias por venir. Pasa, por favor.

Durante la entrevista, Alejandro descubrió que Diego no solo era un buen ingeniero, era un genio. Había trabajado en proyectos innovadores, tenía patentes a su nombre y referencias impecables hasta que la crisis lo dejó en la calle.

—¿Por qué nunca volviste a aplicar a puestos grandes? —preguntó Alejandro.

—Porque necesitaba tiempo para cuidar a Sofía. Algunos trabajos no entendían eso, así que preferí trabajos pequeños, flexibles.

Alejandro asintió.

—Te ofrezco un puesto como director técnico, $150,000 pesos al mes, horarios flexibles y todos los recursos que necesites.

Diego lo miró como si no entendiera el idioma.

—¿No estoy soñando?

—No estoy bromeando —dijo Alejandro—. Me interesa tu talento y Sofía necesita verte sonreír más seguido.

Diego rompió a llorar por primera vez en años, no de tristeza, sino de alivio.

Dos semanas después, Diego y Sofía se mudaron a un departamento nuevo, amplio y soleado, a diez minutos del colegio. Alejandro los ayudó con la mudanza. Lo hizo sin cámaras, sin prensa, sin discursos. Solo quería estar cerca.

Con el paso del tiempo, Alejandro se convirtió en parte de su vida. Sofía lo llamaba “tío Ale”. Le contaba sus historias del colegio, sus sueños de ser veterinaria, sus dibujos, sus canciones. Diego y Alejandro empezaron a compartir cenas los domingos en Chapultepec, tardes de películas. Algo que nunca habían buscado comenzó a construirse: una familia.

El sentido de pertenencia

Una noche, mientras Sofía dormía en el sofá con un libro entre los brazos, Diego le preguntó:

—¿Por qué haces todo esto, Alejandro?

—Porque ella me recuerda algo que creía haber perdido —respondió él.

—¿Qué cosa?

—El sentido.

Durante años, Alejandro había vivido rodeado de lujo, pero vacío por dentro. Nunca se había casado, nunca tuvo hijos. Sus relaciones eran superficiales, pero Sofía, con su dulzura, su honestidad, su fe inquebrantable en su padre, le devolvía algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: pertenencia.

Una Navidad diferente

Llegó diciembre. Sofía quiso organizar la primera Navidad de verdad en su nuevo hogar. Decoró cada rincón con guirnaldas hechas a mano, pegó dibujos en las paredes y escribió invitaciones a sus amigos del colegio. Pero había una invitación especial.

—Tío Ale, tú tienes que venir. Eres parte de la familia.

Alejandro sonrió.

—¿Y qué se supone que debo traer?

—Nada, solo a ti. Eso es suficiente.

La Nochebuena fue mágica: regalos, risas, canciones. En medio del intercambio, Sofía le entregó a Alejandro un sobre.

—Esto es para ti —dijo tímidamente.

Dentro había un dibujo: tres personas abrazadas bajo un árbol navideño. Ella, Diego y Alejandro.

—Es mi familia —explicó—. Ustedes son mi familia más importante.

También había una carta escrita con lápiz:

“Querido Alejandro, quiero adoptarte como mi tío. Firma aquí si aceptas. Con amor, Sofía.”

Alejandro firmó con más emoción que cualquier contrato en su vida.

Desde entonces no pasaba una sola semana sin que Alejandro estuviera presente en alguna actividad de Sofía. Reuniones escolares, visitas al parque, cumpleaños. Se volvió una constante, ya no como invitado, como miembro del hogar.

El año siguiente pasó volando. Diego fue ascendido dos veces. Su talento brillaba, pero también su humanidad. Alejandro se convirtió en un líder distinto dentro de la empresa: más empático, más humano. Inspirado por Sofía y Diego, cambió su enfoque. Ya no solo buscaba rentabilidad, buscaba propósito.

Sofía floreció. Pasó de ser una niña tímida a una preadolescente segura, creativa, luminosa. Conservaba la misma ternura, pero ahora tenía estabilidad, amor y una base firme. Alejandro la veía como la hija que nunca tuvo. Y aunque nunca se lo dijo en voz alta, ella lo sabía.

Un cumpleaños inolvidable

El día que Sofía cumplió 12 años, Alejandro organizó una fiesta sorpresa. Nada de restaurantes elegantes, nada de postres con oro. Sofía merecía algo real. Rentó un parque entero, llenó el lugar con globos, un castillo inflable, música y todos sus compañeros de clase. Hubo juegos, helados, pizzas y una tarta gigante con su nombre escrito en letras de colores.

Cuando Sofía llegó, corrió directo hacia Alejandro y lo abrazó con fuerza.

—Es el mejor cumpleaños de mi vida.

Horas después, cuando los niños se marchaban y el sol comenzaba a caer, Diego se acercó a Alejandro con una copa de refresco en la mano.

—¿Recuerdas la noche que nos conocimos?

—Claro que sí.

—Sofía pidió un deseo al soplar las velitas.

Alejandro sonrió.

—Nunca me dijo qué pidió.

Diego lo miró a los ojos.

—Pidió que yo encontrara un trabajo que me hiciera feliz y que alguien nos quisiera como familia.

Alejandro sintió un nudo en la garganta.

—Me pidió a mí, incluso antes de conocerme.

—Los niños tienen una sabiduría que no entendemos. Ella te vio. Vio algo que tú habías olvidado. Vio que también necesitabas una familia.

Alejandro se sentó en el césped, observó a Sofía jugando con los últimos globos, riendo como si no existiera el dolor en el mundo. Nunca pensó que una simple petición en un restaurante pudiera cambiarle la vida.

—Cambió tres vidas —corrigió Diego—. La de ella, la mía y la tuya.

Esa noche Alejandro volvió a casa. Ya no era una mansión vacía. Había dibujos de Sofía en la nevera, fotos en los muebles, libros infantiles en el sofá. Se detuvo frente a un marco especial: la carta de adopción simbólica que Sofía le había dado dos años antes. La había enmarcado.

Al día siguiente, Sofía tenía una competencia de natación. Diego, una presentación importante en la empresa. Alejandro, varias reuniones millonarias, pero lo más importante del día no sería ninguno de esos eventos. Sería la cena en familia, como cada noche, como cada nueva historia que compartían.

Porque a veces la riqueza más grande no está en lo que se compra, sino en lo que se construye. Y todo comenzó con una niña que solo quería soplar una vela.

News

“¡Sal de aquí, enano patético!”, le gritó el millonario árabe a El Chapo, sin saber que su respuesta lo llevaría a las profundidades de la desesperación.

En el lobby del hotel Borg Alarap en Dubai, un hombre de traje Armani mira con desprecio a otro…

LA CASA SOMBRA DE LUIS DONALDO COLOSIO: EL SECRETO QUE LO CONSUMÍA CUANDO NADIE MIRABA

El viento del desierto de Sonora arrastra polvo fino contra las ventanas tapeadas de una construcción que nadie reclama en…

Harfuch allanó la finca Los Tres Potrillos de Vicente Fernández…y lo que encontraron los dejó incrédulos…

Lo que encontraron esa madrugada del 18 de enero de 2026 en el rancho Los tres Potrillos de Tlajomulco de…

Soldado Golpea A El Chapo En Un Retén Sin Saber Quién Era — Y El Precio Fue Más Alto De Lo Esperado

Son las 2:47 de la tarde del martes 14 de agosto de 2012 en el reténitar del 10 km 47…

HARFUCH CATEA el Rancho El Soyate de ANTONIO AGUILAR…y lo que descubrieron dejó a todos en shock

Lo que encontraron esa madrugada del 14 de enero de 2026 en el rancho El Soyate de Villanueva, Zacatecas,…

EL CHAPO ESCUCHA A SU EMPLEADA HABLAR EN RUSO POR TELÉFONO Y DESCUBRE ALGO QUE CAMBIARÍA LA HISTORIA

EL CHAPO ESCUCHA A SU EMPLEADA HABLAR EN RUSO POR TELÉFONO Y DESCUBRE ALGO QUE CAMBIARÍA LA HISTORIA En la…

End of content

No more pages to load