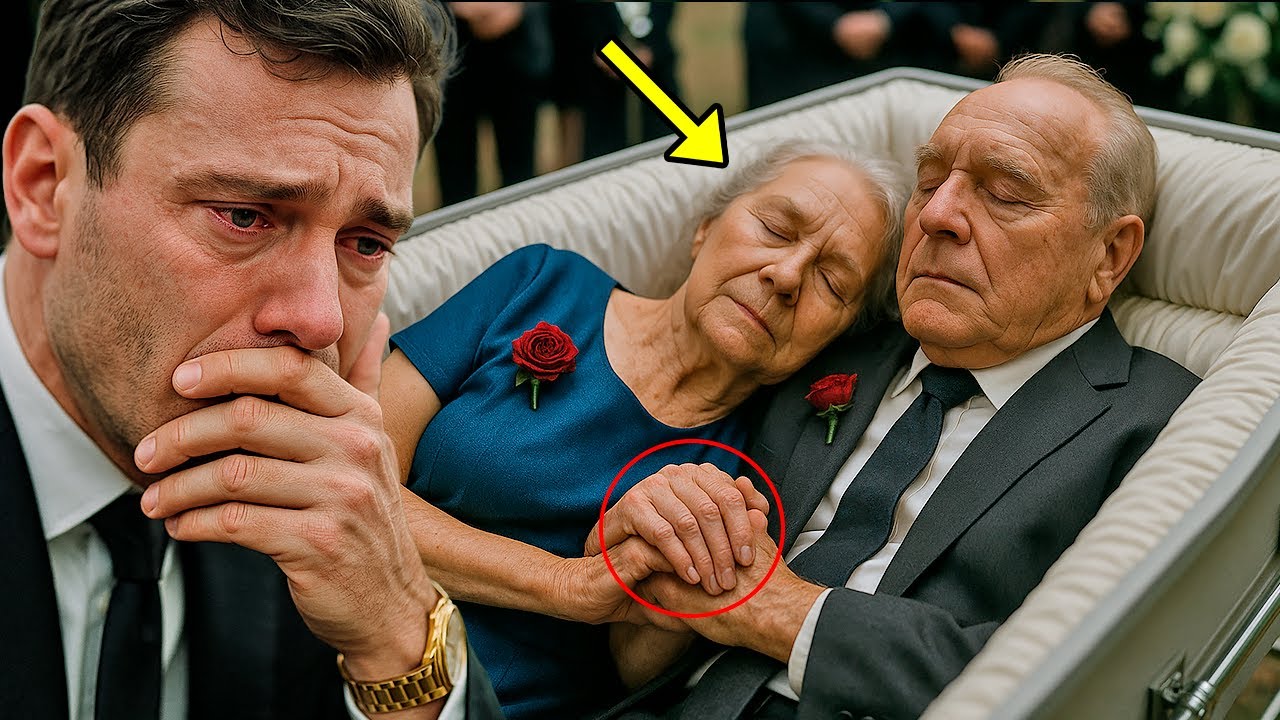

El salón velatorio estaba impregnado de un olor denso: flores frescas mezcladas con perfumes suaves, una calma artificial que no lograba amortiguar el golpe que atravesaba a Diego. En el centro, un ataúd doble, imposible de ignorar. Dentro, sus padres, ambos ancianos, supuestamente muertos, yacían juntos en el mismo receptáculo. El mundo le dio vueltas. Abrió los brazos, trastornado, y gritó: “¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué mis padres están en el mismo ataúd? ¿A quién se le ocurrió esta idea?” La voz del primogénito, conocido por su firmeza, rebanó el murmullo de los asistentes. Esta vez, el hombre temblaba.

Amanda, su esposa, corrió hacia él, le tomó la mano con cuidado, buscando devolverle seguridad. “Amor, cálmate. Fui yo quien organizó todo”, dijo en tono suave, con mirada preocupada. Diego escupió la respuesta: “Entonces dime, ¿por qué están en el mismo ataúd? ¿Intentas ahorrar en la tumba o qué?” La expresión de Amanda no cambió; respiró hondo y, con voz baja pero firme, dijo: “Fue un deseo de ellos. Lo hicieron por una promesa, ¿recuerdas? Cuando renovaron los votos este año.”

Diego frunció el ceño, parpadeó, intentando traer a la memoria aquel momento. Sí, recordaba la renovación, pero no ese extremo. Su madre, mujer extranjera orgullosa de sus raíces, siempre dijo que quería ser enterrada en su tierra natal. Su padre había repetido desde joven que deseaba ser cremado y que sus cenizas fueran arrojadas en el campo de fútbol donde creció. Nada encajaba. Amanda lo llevó aparte, lejos de miradas curiosas, y explicó: en el testamento, sus padres habían dejado un guion para el entierro. Todo detallado. Como la lectura de la herencia se había pospuesto para después de la ceremonia, Diego no había visto esa parte. El abogado se lo mostró a ella porque era la responsable de organizarlo.

Aun con la confianza en Amanda, el desconcierto persistía. Diego regresó al frente del ataúd. El sacerdote alzó discretamente la mano, preguntándole si estaba bien; él asintió. Debía hablar. Al pasar junto al ataúd, un detalle lo detuvo: los anillos en los dedos de ambos. No eran anillos corrientes, sino piezas rústicas de madera oscura. Sus padres jamás habrían elegido algo así ahora; él conocía la historia: su amiga artesana les hacía alianzas de madera para cada renovación, pero había muerto a inicios de año. Al comprenderlo, la certeza le atravesó el pecho: esa “promesa” no venía de sus padres. Algo mayor, incorrecto, oculto, estaba ocurriendo.

Se inclinó y tomó la mano de su padre. Lo que sintió lo revolvió por dentro. Retrocedió dos pasos, tropezó y cayó sentado en el suelo, con el rostro aterrorizado. Un murmullo de susto recorrió el salón. Amanda intentó ayudarlo; Diego apartó el brazo con un manotazo: “No te me acerques, no puedo confiar en ti.” El salón quedó paralizado. Era como si Diego viera en su esposa algo que el resto ignoraba.

Detrás de esa explosión había meses de derrumbe. Cinco meses antes, Diego había sido despedido: su empresa quebró de golpe. Amanda pasó por lo mismo. La pareja colapsó: cuentas acumuladas, luz cortada, renta atrasada, el agua casi suspendida. Alquilaban casa; si los desalojaban, no tendrían adónde ir. Sin ahorros, sin ayuda, nada. Ese día, Diego buscaba trabajo en LinkedIn, cada clic un recordatorio cruel. Amanda entró, ojos enrojecidos de llorar: la pequeña empresa donde había trabajado desapareció al momento de pagar. La policía investigaba: estafadores que montaban empresas falsas, vendían productos defectuosos, explotaban a quienes necesitaban trabajo, y luego huían.

La desesperación subió como ola. Entonces sonó el teléfono: era su madre, Taina, hija de brasileño y francesa, criada en el interior de Francia, fuerte, directa. “Me enteré de unas cosas. Tu padre también está aquí.” Diego intentó bromear; ella no cayó. Sabían que él y Amanda estaban sin trabajo; el exjefe se lo había dicho a su padre. También sabían que Diego actualizaba LinkedIn a diario. Diego se quebró: pidió perdón. “Las cuentas están atrasadas. Ya llegó la orden de desalojo. Nadie nos contrata. No sé qué va a pasar.”

Taina fue familia en la palabra: “Para eso existe la familia.” Antonio, el padre, tomó la llamada: grave, directo. “No pedir ayuda no es orgullo, es vergüenza. Un hombre pierde su orgullo cuando no hace todo para ayudar a su familia.” Decisión innegociable: “Quiero a ti y a Amanda aquí. Tenemos casa para ustedes. Creo que puedo conseguir trabajo para los dos.” Diego lloró de alivio. Empacaron lo poco y se mudaron.

El recibimiento tuvo calidez y un gesto extraño: Taina y Amanda se estrecharon la mano en vez de abrazarse; mirada rápida, tensa. Diego notó el anillo nuevo de oro con pequeños diamantes en la mano de su madre. “¿Qué pasó con su alianza de madera? La artesana Renata siempre les hacía nuevas.” Antonio explicó: Renata, amiga de años, murió a comienzos de año. No quisieron pedir a otra persona que hiciera las de madera. Compraron anillos tradicionales, pero guardaron cada alianza de madera de sus 35 renovaciones. Amanda soltó una risa alta, forzada; comentó lo “bonito” de esa amistad, su suegra respondió con incomodidad. Taina subrayó sus promesas: ella enterrada en su ciudad natal; él cremado y esparcido en su campito de fútbol.

En la casa de Antonio y Taina, organizaron trabajos: Amanda entraría a una empresa de jubilación privada por su certificación; Diego aprendería el negocio familiar con su padre, con posibilidad de heredar. La tensión entre Taina y Amanda seguía flotando, aunque Antonio la disipó como “cansancio” y “preocupación”. Aun así, Diego notó miradas que escondían algo.

Los días se calmaron; la rutina se asentó. Diego aprendió administración; se sintió útil. Amanda destacó en su trabajo y reencontró a una prima lejana, con quien empezó a salir. Todo parecía encajar, salvo detalles extraños: sus padres sabían siempre cuándo Amanda saldría, incluso antes de que Diego lo dijera. La sensación de que ocultaban algo crecía.

Dos meses después, Antonio entró a la oficina de Diego con una carpeta: copia de su testamento y papeles importantes de la empresa. Quería que Diego los guardara. Diego se tensó: “¿Estás enfermo? ¿Por qué ahora? ¿Esperas morir pronto?” Antonio lo miró hondo: “No todo es lo que parece. Hay que estar listo para lo inesperado.” Diego insistió: sentía que su padre, su madre y Amanda le ocultaban algo. Antonio se quitó el anillo de oro y se colocó, colgando del cuello, la última alianza de madera de Renata. “Cuando ella estaba por morir, fuimos a verla en Francia. Bromas, vino… y otra promesa. Ella dijo que nuestras alianzas conectaban destinos. Pero nos pidió que no las usáramos más, salvo si debíamos a alguien y ese alguien estuviera ‘loco detrás’. ‘Prométanme que sólo usarán estas alianzas cuando los destinos vuelvan a alinearse. Espero que nunca pase.’” Antonio aceptó. “Si algún día alguien está detrás de mí, me la pongo otra vez.” Dejó la sala. Diego llevó el peso a casa, confundido.

Amanda lo interceptó con sonrisa; al ver su rostro, se irritó. Diego dijo: “Esto significa que mi padre se prepara para morir. Un testamento sirve cuando se muere.” Amanda lo llamó “tontería”: hacer testamento evita problemas. “Tu padre solo asegura orden.” La discusión subió: Diego acusó su alegría por la herencia; Amanda replicó que era confianza. La pelea, profunda, dejó distancia. Diego decidió no leer nada del testamento mientras sus padres estuvieran vivos.

Los días se volvieron caóticos. La relación con Amanda cayó en picada: casi no se hablaban. Sus padres desaparecían con frecuencia; la casa vacía, el aire de viaje sin regreso. Un día, llegó a casa de ellos: puerta abierta, sala revuelta, olor a humo. Apagó un foco de incendio en la cocina. Llamó a sus padres: números fuera de área. Llamó a Amanda: fuera de área, pero su coche seguía en la cochera. Sin salida, llamó a la policía. Registraron a Antonio, Taina y Amanda como desaparecidos. Diego se derrumbó.

Cuatro días después, el golpe: los encontraron en una casa rural. Amanda era llevada por paramédicos, atada, débil, herida. Rostro con moretones y arañazos. Taina y Antonio, cubiertos con sábanas blancas. Según lo poco que Amanda pudo decir, ambos habían sufrido paro cardíaco por el estrés del secuestro. Diego cayó de rodillas. No aceptaba la terrible realidad. La depresión lo devoró. Amanda, aún traumatizada, entró a su cuarto en uno de sus ataques, con voz suplicante: “Necesitas levantarte unos días más. Tus padres necesitan que asumas.” Él no podía. Ella confesó: les prometió, estando secuestrada, que si algo pasaba, se encargaría de todo, de Diego y del entierro. “Organizo el funeral por ti”, propuso. Diego quiso compartir el peso; acordaron: ella vería ataúd y ceremonia, él, la burocracia.

Llegó el día del entierro. Una única ceremonia, en el cementerio de la ciudad. Nada coincidía con los deseos de sus padres. Él se enfureció, buscó explicaciones; Amanda le pidió confiar. Intentó, hasta que vio el ataúd doble. Allí estalló todo.

De vuelta en el velorio, Diego temblaba en el suelo, pálido, mientras la avalancha de recuerdos lo asfixiaba. Se levantó, corrió al micrófono, lo agarró con fuerza, dedos blancos: “Todo esto es una mentira. Fuimos engañados. No hay razón para estar aquí: es una trampa. Alguien ambicioso hizo algo cruel. Tan irrespetuoso como poner a mis padres a compartir el mismo ataúd.” El silencio fue absoluto. Remató: “¿Saben la peor parte? Ninguno está realmente muerto.”

Los asistentes quedaron en shock. El sacerdote intentó quitarle el micrófono; Diego lo retuvo como arma. “Si creen que estoy loco, toquen la mano de mi padre. Tiene pulso.” Unos avanzaron. Entonces pasó: la mano de Antonio se movió, sutil como hoja al viento. Tres gritos. Un amigo tomó su mano, abrió los ojos: “Tiene pulso”, murmuró sin creerlo. Otro revisó a Taina: fría, sin vida. Llamaron ambulancia. Un gemido desde el ataúd: Antonio, con esfuerzo, se incorporó unos centímetros, señaló tembloroso a Amanda: “Fue ella, hijo.” Cayó inconsciente, con pulso. El cementerio estalló.

Diego giró hacia su esposa y la acusó: “¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Pensaste que no lo notaría?” Amanda se defendió: “¿De qué hablas? Yo fui secuestrada con ellos.” Diego se rió amargo: “Fuiste superada por dos ancianos.” Señaló el anillo de madera en el dedo de Antonio: la última alianza hecha por la amiga francesa. Explicó a todos: su padre prometió no usarla nunca más, salvo si corría el mismo destino que ella. Renata fue asesinada; Antonio sólo la usaría si estaba en peligro. “¿Cómo podría un hombre prever su propio ataque cardíaco?”, exigió. Ni Antonio ni Taina tenían historial. Aquella alianza era señal: alguien estaba detrás de ellos. Y Antonio había señalado a Amanda.

Ella retrocedió, buscando escapar; amigos bloquearon salidas. “Él puede estar confundido”, imploró. Diego se acercó: “Si no tienes culpa, quédate. Cuando mi padre despierte, dirá la verdad.” Llegaron los paramédicos, confirmaron el pulso firme de Antonio: estaba vivo, inconsciente; había que trasladarlo. Antes de levantarlo, abrió los ojos, lúcido. La multitud retrocedió. Buscó a Diego, extendió la mano; abrazo desesperado. Luego miró a Amanda, pálida. Apretó la mano de un paramédico: “Llamen a la policía. Esa muchacha no es inocente.”

Amanda gritó: “Está confundido. No tomen en serio lo que diga.” Ya nadie la apoyó. Diego, con voz quebrada, preguntó: “¿Por qué intentarías matar a mis padres?” Ella buscó salida y no la encontró. Se desplomó, llorando. Entre sollozos, habló: “Yo no quería matarlos. Lo hice por culpa del testamento.” Ella había leído lo que él se negó: el 50% de todo para Diego. El otro 50% —las empresas— quedarían para quien estuviera en el lecho de muerte de ellos. “No quería matar. Quería doparlos para que pareciera que estaban muertos. Como yo sería la última en verlos vivos, heredaría el 50% de las empresas.” Pero Taina reaccionó mal al “remedio”; debía dormir y, en cambio, se puso mal, espumó, murió de repente. Antonio se desmayó; ella pensó que también había muerto.

Diego intentó abalanzarse, sujeto por amigos de su padre: “¿No eras feliz? Ellos te dieron trabajo. Pasamos dificultades, sí, pero nada justifica esto.” Amanda levantó el rostro con lágrimas y la máscara cayó: esbozó una sonrisa torcida, vacía: “Estaba cansada de tu corazón blandito. Perdiste ambición. En vez de alegrarte por heredar un negocio de millones, te pusiste sentimental porque tus padres podían morir. ¿Y qué si iban a morir? La gente muere, Diego.” La frase fue un golpe frío. Hasta los paramédicos se apartaron. Diego, inmóvil unos segundos, entendió: no era sólo culpa; era ausencia de alma.

La policía llegó. Amanda fue esposada sin resistencia; lloraba sin lágrimas sinceras. Taina había muerto por la dosis excesiva. Antonio sobrevivió por fortuna extraordinaria, sin secuelas graves; traumatizado, se negó a retomar negocios. Cumplió el deseo de Taina: enterrarla en Francia; y se retiró para vivir junto a su hijo.

La ceremonia se detuvo; el ataúd doble, irrespetuoso en sí mismo, se convirtió en escenario de revelación y acusación. El anillo de madera, la alianza prometida a Renata, había hablado más alto que cualquier protocolo: era señal de peligro, no de muerte. Antonio lo había usado para indicar que alguien estaba detrás de ellos. En el velorio, frente a todos, apuntó y nombró a Amanda.

Diego, que ya había percibido el detalle del anillo al pasar junto al ataúd, conectó los hilos: la carpeta del testamento apresurada, el cambio de alianzas por oro tras la muerte de Renata, la promesa de usar madera sólo si los destinos (o los peligros) se alineaban, la casa revuelta y el incendio en la cocina, los teléfonos fuera de área, el coche de Amanda en la cochera, la desaparición registrada, el hallazgo rural y el “paro cardíaco” por estrés del secuestro. Y la escena final en el cementerio: el movimiento de la mano, el pulso, el señalamieno, la alcohólica verdad.

La policía tomó testimonios. Amanda confesó entre lágrimas y fría lucidez que había leído el testamento, entendido la cláusula: quien estuviera en el lecho de muerte heredaría la mitad de las empresas. Su “plan” no contemplaba matar: pensó en dopar, simular muerte, aprovechar la cláusula. La farmacología improvisada fue mortal: Taina murió al instante, Antonio casi. El anillo de madera que Antonio se colocó, cumpliendo la última condición de Renata, se convirtió en marcador simbólico: una alarma que Diego supo leer.

La multitud asistente —amigos de décadas, vecinos, socios— quedó atravesada por el horror. El ataúd doble, la ceremonia única, el cementerio de ciudad, todo era contrario al deseo explícito de los padres: cremación y campo de fútbol para él; tierra natal en Francia para ella. El guion del entierro era falso, un teatro montado bajo “promesa” inexistente, para ejecutar una herencia a medida. Amanda, que había ofrecido “organizar el funeral por amor” cuando Diego se derrumbaba, había orquestado el engaño.

Antonio recuperó la conciencia, confirmó en el hospital la acusación. La investigación se cerró con cargos: intento de homicidio agravado (contra Antonio), homicidio (contra Taina), fraude y manipulación para alterar testamento mediante engaño logístico. La cláusula del lecho de muerte —tan extraña como definitiva— nunca fue escrita para favorecer un crimen, sino para asegurar presencia familiar en el trance final. El intento de Amanda no fue sólo inmoral; fue un crimen calculado y torpe.

En el mismo velorio, Diego, aun quebrado, sostuvo a su padre. El sacerdote, que había sido testigo de la interrupción, pasó de guía espiritual a testigo. Los paramédicos se convirtieron en salvavidas y custodios hasta la llegada de policía. La ceremonia quedó suspendida; la verdad, expuesta.

Después del hospital, Antonio decidió no volver a asumir negocio alguno. Cumplió el deseo de Taina: la enterró en su ciudad natal en Francia. Se retiró definitivamente, para vivir el resto de su vida al lado de su hijo. Diego intentó llevar los negocios de la familia, pero en pocos meses comprendió que no era para él. Renunció al cargo operativo, permaneció como accionista, dueño del 60% de la empresa. Y decidió dedicar sus días a proyectos de caridad para ancianos en situación de vulnerabilidad: una forma de honrar a sus padres, de transformar el dolor en sentido.

Lo que empezó con un ataúd doble y un grito atónito en un velorio, terminó con la restauración de la voluntad verdadera: ella en su tierra, él en su campo de fútbol, cenizas en el lugar donde aprendió amistad, juego, pertenencia. La alianza de madera volvió a ser reliquia: no adorno, sino recuerdo de una promesa que conectaba destinos y alertaba peligros. El testamento, que Diego se negó a leer mientras sus padres estuvieran vivos, fue la pieza que Amanda convirtió en detonador; su ambición y su frialdad la llevaron a cruzar límites que no se deshacen.

Las grietas que Diego había sentido —la tensión entre su madre y su esposa, las salidas inexplicables, los cambios de alianzas, la carpeta precipitada— eran, al final, la cartografía de un plan. Su reacción visceral al tacto de la mano —ese pulso tibio en el supuesto cadáver— le devolvió la realidad. Él no estaba loco; estaba viendo.

No hubo cierre cinematográfico. Hubo duelo verdadero, retiro y un giro de vida. La casa se volvió hogar de presente, no de balances. La empresa, patrimonio que sostiene, no objetivo que devora. Y los proyectos de ayuda a ancianos resonaron como eco: cuidar a los que pueden ser vulnerados por estafas, soledades y abandonos, como casi lo fueron sus padres.

Si algo queda, más allá del crimen y la justicia, es la distinción radical entre promesa y codicia: las promesas de Taina y Antonio —enterrarse y esparcirse según sus deseos— se cumplieron. La “promesa” inventada para el velorio fue desmontada por un anillo de madera y un latido. Y el hijo que cayó al suelo, pálido, en ese velorio, encontró finalmente dirección: sostener a su padre superviviente y dedicar su herencia a quienes más lo necesitan, para que ningún acto de amor, por pequeño e imperfecto que sea, se pierda en el gran tapiz de la historia humana.

News

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

El eco de una sonrisa perdida

El eco de una sonrisa perdida Catalina Reyes creía en el poder de las imágenes. Durante una década, su agencia…

End of content

No more pages to load