En 1789, la imponente hacienda San Rafael se extendía como un pequeño imperio en las tierras áridas y fértiles de Guanajuato. Sus vastos campos de maíz y trigo se prolongaban por leguas, y sus muros de piedra volcánica guardaban secretos que el polvo del tiempo no había logrado borrar. Allí, bajo aquel cielo de fuego y sol implacable, se tejía una historia que el silencio y la historia oficial han tratado de esconder, pero que aún susurra en las paredes desgastadas y en los corazones de quienes la viven y la han vivido.

Don Rodrigo Salazar, un hombre de 42 años de manos callosas y mirada severa, había heredado aquella propiedad de su padre, quien a su vez la había recibido de su abuelo. Tres generaciones de Salazar habían gobernado esas tierras con mano dura, construyendo su fortuna sobre el sudor y la sangre de decenas de esclavos que desde el amanecer hasta el ocaso trabajaban sin descanso, sin esperanza y sin libertad. La hacienda era famosa en toda la región no solo por su productividad excepcional, sino también por la belleza de su señora, doña Isabel Mendoza, una mujer de 28 años, de piel blanca que contrastaba con el sol ardiente del Bajío y ojos verdes que podían hacer que cualquier hombre perdiera la razón.

Bajo esas paredes, la vida de más de sesenta almas se consumía en un ciclo de trabajo agotador, sin derechos, sin futuro, sometidas a la voluntad de un amo que decidía cada mañana quién vivía, quién moría y qué destino les esperaba. Pero si tú estás escuchando esta historia hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal y compartas en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos sigues. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estas historias que nacen en las sombras del pasado y que, aunque intentaron enterrarlas, permanecen vivas en cada rincón oscuro de la historia.

Ahora, volvamos a 1786, cuando todo comenzó a cambiar.

Era invierno en la ciudad de México, y Isabel Mendoza, una joven de apenas 16 años, vivía en una casa que alguna vez fue símbolo de lujo y prestigio, pero que ahora mostraba los signos evidentes de la pérdida y la decadencia. La familia Mendoza había caído en desgracia tras malas inversiones en minas de plata y deudas acumuladas en juegos y gastos excesivos. La nobleza, que alguna vez rodeó a sus antepasados, se había convertido en una sombra lejana, y la vergüenza social los arrinconaba en la pobreza y el olvido.

Fue en ese contexto, en una visita a la capital, donde Isabel conoció a don Rodrigo Salazar en 1786. Él, un hombre de 42 años, se encontraba en la ciudad por asuntos oficiales, y en un encuentro casual, sus caminos se cruzaron en una de esas tardes de invierno que parecen detener el tiempo. Don Rodrigo, de estatura alta, de manos firmes y expresión rígida, vio en Isabel un símbolo de redención, una oportunidad para elevar su estatus social. La joven, con su belleza serena y ojos que reflejaban un mundo de sueños, no sospechaba que aquel encuentro sería el inicio de una relación que cambiaría para siempre su destino.

El matrimonio se concertó en solo tres semanas, con una dote que consistía en promesas, objetos de valor y un acuerdo político que beneficiaba a ambas familias. Isabel fue trasladada en un largo viaje de casi dos semanas por caminos polvorientos y peligrosos hasta la hacienda, como una joya preciosa en una caja fuerte. Ella aceptó su destino con una resignación mecánica, cumpliendo sus deberes de esposa sin cuestionar, organizando cenas para otros altos funcionarios y supervisando las tareas diarias de las sirvientas, mientras en su interior crecían una tristeza profunda y una sensación de encierro que ninguna riqueza material podía aliviar.

Con el tiempo, Isabel empezó a notar a Diego, un hombre de unos 30 años, de complexión fuerte, musculoso por años de trabajo en los campos y en la molienda de caña. Diego había llegado a San Rafael como un adolescente de 14 años, comprado en Veracruz en el mercado de esclavos por el padre de don Rodrigo. La historia de Diego era una de heridas invisibles, de separaciones brutales y de una educación clandestina que le había permitido aprender a leer y escribir en secreto, gracias a un viejo capellán, Padre Benito, que creía en la dignidad de todos los seres humanos sin importar su condición.

La relación entre Isabel y Diego fue naciendo lentamente, en encuentros furtivos, en miradas que se cruzaban en silencio y en gestos que solo ellos entendían. La joven, atrapada en un matrimonio que había sido una transacción fría y calculada, encontraba en Diego una chispa de humanidad y esperanza. Él, con su mirada profunda y sus palabras contenidas, percibía en Isabel algo más allá de la simple nobleza: una alma que clamaba por libertad, por amor auténtico, por algo que el sistema colonial y esclavista le había negado durante toda su vida.

Su relación clandestina se convirtió en una danza peligrosa, en la que cada encuentro era un acto de resistencia contra un sistema que los consideraba propiedad, sin derechos ni sentimientos. Rosa, la joven sirviente de 16 años, fue su cómplice silenciosa, una leal testigo de esa historia prohibida, que inventaba excusas para distraer a los vigilantes, fingía desmayos o escondía mensajes en lugares secretos. En la sombra, en los graneros, en los rincones del campo, Isabel y Diego encontraron breves momentos de felicidad y esperanza, sueños imposibles que les permitían, al menos por un instante, imaginarse libres.

Durante meses, los encuentros se hicieron más frecuentes, más largos y peligrosos. Desarrollaron un sistema de señales y códigos visuales: una cortina movida en cierto modo, una vela en un lugar específico, pequeños papeles escondidos en lugares secretos. La pasión prohibida creció en secreto, pero también la angustia de ser descubiertos. Ambos soñaban con huir al norte, a territorios donde nadie los conociera, donde pudieran vivir libres, sin cadenas ni imposiciones. Diego compartía historias de rutas clandestinas que algunos esclavos valientes habían intentado en secreto, caminos de montañas, ríos y desiertos, con la esperanza de escapar algún día.

Pero la realidad era implacable. Don Rodrigo, un hombre paranoico y controlado, comenzó a sospechar. La vigilancia aumentó, y su mirada se volvió más inquisitiva y despiadada. Isabel, que en apariencia seguía su rutina de siempre, empezó a cambiar sutilmente. Sus miradas a Diego se volvieron más intensas, sus movimientos más nerviosos, y en secreto, ella empezó a planear su fuga definitiva.

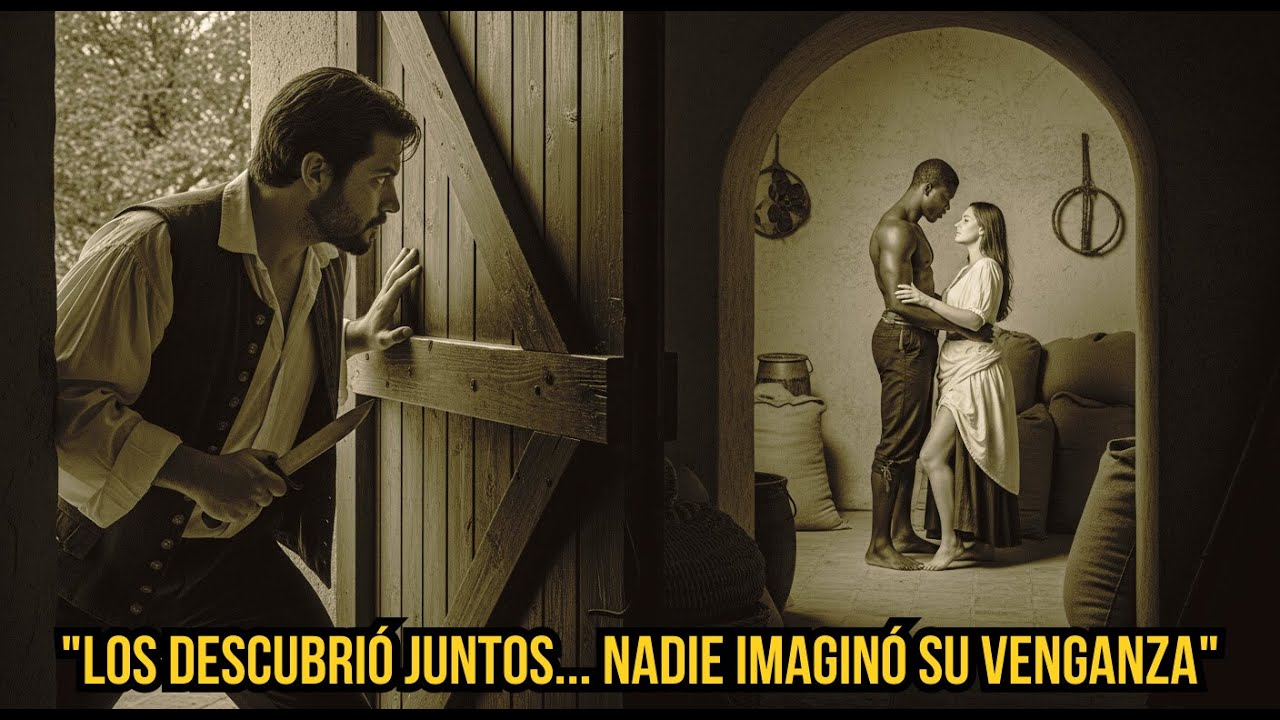

Hasta que, en una tarde de marzo, la verdad fue revelada de manera brutal. Don Rodrigo, con un instinto más agudo que nunca, descubrió a Isabel y Diego en un encuentro clandestino en los campos. La escena fue como un golpe mortal: ellos, en un abrazo que transmitía más que palabras, en un beso que sellaba su destino. La furia de don Rodrigo fue inmediata, su orgullo herido, su sistema destruido en un instante.

Pero en lugar de una reacción violenta y explosiva, como todos esperaban, don Rodrigo actuó con calma, pero con una frialdad que era aún más aterradora. Sus planes eran más meticulosos y crueles.

Durante semanas, don Rodrigo ideó una estrategia para destruirlos desde dentro, para convertir su amor en una cárcel invisible que no tendría escapatoria. En secreto, utilizó su poder y sus contactos para manipular la situación y traer a Diego más cerca, dentro de la misma casa, vigilado y acorralado en un entorno que él controlaba completamente.

El plan fue perfeccionándose con un cálculo frío, que incluía promesas falsas, amenazas veladas y una vigilancia constante. Isabel fue forzada a aceptar un acuerdo terrible: seguir siendo su esposa, pero con la condición de que Diego permaneciera bajo su control, sin posibilidad de escapar. La cercanía física, sin embargo, era una tortura adicional, pues cada día, cada hora, ambos sabían que estaban atrapados en un sistema que los destruía emocional y mentalmente.

La estrategia de don Rodrigo fue tan perfecta que, incluso, en las cenas con invitados de alta sociedad, hablaba de la lealtad y la justicia como si nada ocurriera, mientras en sus ojos se escondía un rencor profundo y una obsesión que lo consumía lentamente. La mentira se convirtió en su arma más poderosa, y ninguno de los presentes sospechaba que en esa casa de lujo se escondía un monstruo silencioso, un sistema de opresión que destruía vidas sin ser visto.

Pasaron los meses, y la salud de Isabel se fue deteriorando silenciosamente. La presión psicológica, la pobreza de sus sueños y la constante vigilancia la convirtieron en un esqueleto viviente. Diego, por su parte, se convirtió en un hombre de apariencia fuerte, pero con un alma rota. La desesperación se apoderó de ambos, y en sus momentos más oscuros, solo la esperanza de un escape los mantenía vivos.

Pero el plan final se gestó en una tarde lluviosa de abril, cuando don Rodrigo, en un acto de crueldad calculada, le propuso a Isabel un trato que parecía de misericordia, pero que en realidad era una trampa mortal: liberar a Diego, darle una carta de libertad, pero con un costo terrible. La madre de Diego, una anciana que vivía en otra hacienda, sería traída y entregada a él si permanecían juntos, o sería condenada a vivir como una esclava en las tierras de don Rodrigo si ella intentaba escapar.

La decisión fue terrible, pero Isabel, con lágrimas en los ojos, eligió lo que consideraba su deber: quedarse, aceptar su destino, y proteger a Diego en la medida de lo posible. La despedida fue desgarradora: en unos momentos, ambos entendieron que su amor debía terminar, que su lucha había sido en vano, pero que al menos, en sus corazones, permanecía esa chispa de esperanza.

**El acto final y la venganza definitiva**

La llegada de Yara, la madre de Diego, fue un momento emotivo pero envenenado. La anciana, en su delicado estado, fue traída a la hacienda, y en el silencio de la noche, Isabel le susurró a Diego la verdad: ella no podía liberarlo, pero en su corazón, siempre sería su madre, su esperanza y su memoria.

Pero la crueldad de don Rodrigo no terminó allí. La situación se tornó aún más oscura cuando, en un acto de venganza y control absoluto, planeó su última jugada: una estrategia para destruir para siempre a Diego y a su madre, usando las leyes y la traición como armas. La noche en que tomó la decisión final, Isabel fue llamada a su estudio y confrontada con un mensaje mortal: su esposo, en un acto calculado de crueldad, le ofreció una última opción.

—Puedo liberar a Diego, pero su madre será tu prenda. Si intentas salvarla, ella morirá, y tú también quedarás atrapada en un sistema sin salida. La única forma de salvarlos es aceptar mi condición y mantener el silencio. Tú eliges, Isabel.

La noche en que Isabel tomó su decisión fue la más dura de su vida. En un acto de amor y sacrificio, aceptó el plan de don Rodrigo, sellando un destino de silencio y dolor. La muerte, la traición y el control se convirtieron en su realidad cotidiana, en una prisión invisible que solo ella podía sentir.

Años después, en 1810, la revolución mexicana estalló, y la hacienda San Rafael cambió para siempre. Don Rodrigo murió en un ataque insurgente en 1815, y Isabel, agotada, decidió liberar a todos los esclavos antes de la abolición oficial. La hacienda se transformó en un símbolo de resistencia y cambio, pero la historia de amor, traición y venganza permaneció en las sombras, en las leyendas que los lugareños susurran en las noches de tormenta.

Y Diego, el esclavo que soñó con libertad, desapareció en la historia, con muchas versiones acerca de su destino: algunos dicen que murió en las minas del norte, otros que logró escapar y vivir en libertad en Texas. Pero todos coinciden en que, en algún rincón de aquella tierra, en un lugar sin nombre, descansan los restos de un hombre que luchó contra un sistema que quiso destruir su alma, y que nunca dejó de amar y luchar por la justicia.

La historia de la hacienda San Rafael nos recuerda que la crueldad más profunda no siempre se expresa con violencia abierta, sino que muchas veces se esconde en las sombras, en las mentiras, en las prisiones invisibles que construimos en nuestro interior y en el exterior. La venganza, el control y el orgullo pueden destruir vidas enteras, pero la verdad, por dura y incómoda que sea, siempre busca salir a la luz.

Y tú, ¿qué harías si te encontraras frente a un sistema que te oprime y te roba tu dignidad? ¿Serías capaz de luchar por la justicia, incluso en la sombra? La historia de la hacienda San Rafael sigue viva en las paredes, en las leyendas y en los corazones de quienes se atreven a recordar. Porque solo enfrentando nuestro pasado podemos construir un futuro más justo y humano.

News

Aun así, Aarón guardó silencio. Miró a su hija de cuatro años—acurrucada bajo la cobija, aferrada a su osito de peluche mientras dormía profundamente—y entendió que él no tenía derecho a romper aquel hogar…

Aun así, Aarón guardó silencio. Miró a su hija de cuatro años—acurrucada bajo la cobija, aferrada a su osito de…

Ella dejó a un hombre sin hogar negro ducharse en su casa. Cuando terminó, se desmayó al verlo…

Ella dejó a un hombre sin hogar negro ducharse en su casa. Cuando terminó, se desmayó al verlo… Una joven…

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

End of content

No more pages to load