La lona levantada dejó ver un Volkswagen comido por el óxido y, en la matrícula, los números que el pueblo había aprendido de memoria durante 17 años. Dentro, maletas, pasaportes, una cámara; fuera, un silencio que parecía devorar el aire. Era el garaje del padre Robert, el hombre que los había bautizado y enterrado, y bajo sus tablas recientes el pasado respiraba tierra removida. Cuando la policía halló el pozo en el bosque y los diarios del sacerdote cambiaron de tono, la pregunta ya no fue “¿dónde están?” sino “¿quiénes somos?”

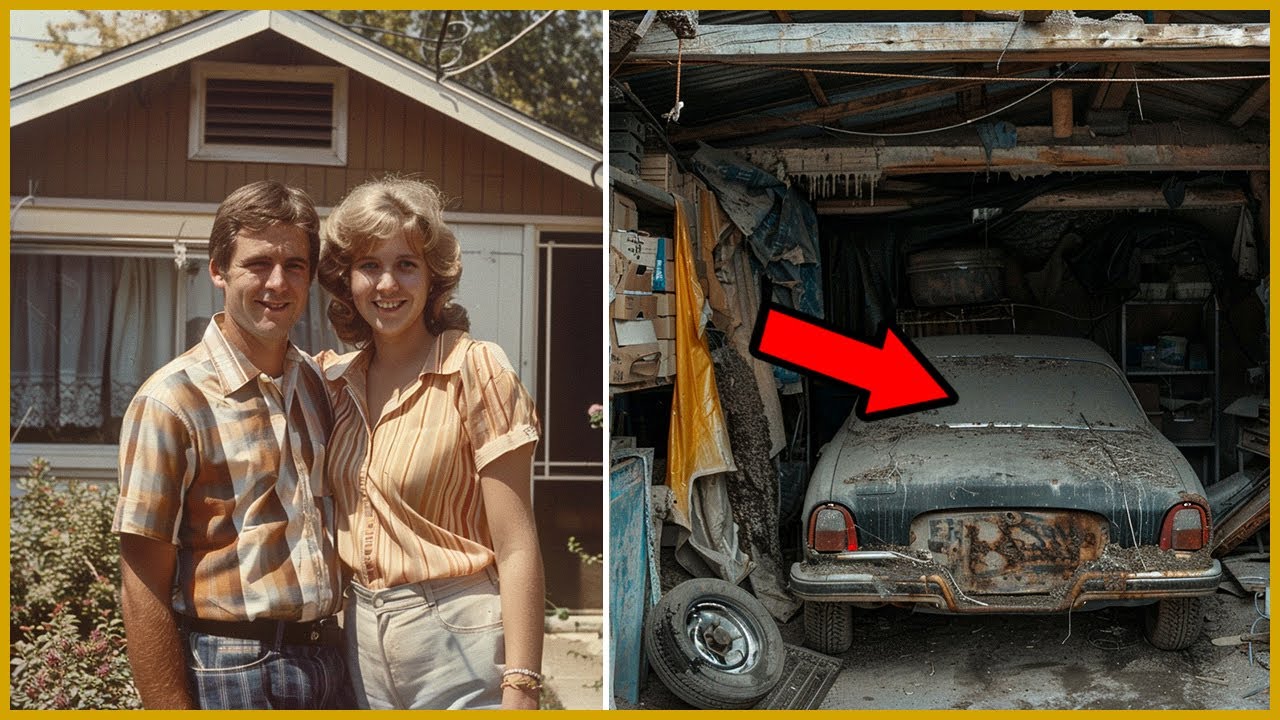

Marzo de 2002 amaneció con un frío que se pegaba a los huesos y un sol tímido sobre los tejados de teja de un pueblo cerca de Bremen. Las cruces de la iglesia, ya algo torcidas por el viento de años, dibujaban sombras largas sobre la plaza. La casa del padre Robert—fachada austera, jardín pequeño con bojes recortados, un garaje de madera envejecida—parecía, como siempre, un trozo de orden en medio del mundo. Robert había muerto hacía unos meses, sin estridencias, y la parroquia había decidido desmontar el viejo garaje para vender la madera o guardarla para arreglos de la sacristía.

Bajo la lona pesada y polvorienta había un bulto. Los vecinos—Fritz, el herrero; Alma, la viuda que hacía pan los domingos; y un par de jóvenes del coro—tiraron de las esquinas. La lona se abrió con un sonido áspero y el polvo se lanzó al aire como un animal liberado. Allí estaba: un Volkswagen oxidado, la pintura comida por el tiempo, los cristales opacos, el olor a metal y humedad de los años encapsulado. Alma se llevó la mano al pecho. Fritz, con el gesto de quien comprende sin querer hacerlo, dio un paso atrás.

Antes que nadie dijera nada, alguien se agachó para ver la matrícula. Los números eran la memoria compartida del pueblo: los de Wolf y Martha Schmidth, desaparecidos desde abril de 1985. Un murmullo corrió como viento frío: “No puede ser.” Abrieron la puerta—el óxido protestó, el pestillo cedió—y el interior devolvió un inventario de vida en pausa: maletas con ropa cuidadosamente doblada, pasaportes de hojas arrugadas por el tiempo, una cámara fotográfica con su funda agrietada. Era como si Wolf y Martha hubieran salido a comprar café y regresaran en unos minutos a completar el viaje. Solo que habían pasado 17 años.

La noticia se difundió a velocidad desconocida para ese lugar: antes del mediodía, la policía estaba allí, los periodistas asomaban sus micrófonos y los curiosos se agrupaban con la mescolanza de fascinación y miedo que provoca el horror solapado. Las preguntas brotaron, se repitieron, se chocaron: “¿Cómo llegó ese coche al garaje?” “¿Por qué el padre Robert lo guardó?” “¿Por qué nunca habló de que era pariente lejano de Wolf?” La imagen del sacerdote—recto, piadoso, consuelo a la hora justa—comenzó a desdibujarse con un trazo de duda.

El recuerdo de abril de 1985 volvió con la claridad de los días que marcan: Wolf y Martha, jóvenes, sencillos, de manos que huelen a trabajo y sonrisa fácil, se disponían a asistir a la boda de la prima de Wolf en el pueblo vecino. Media hora de carretera secundaria, un día soleado, una botella de vino con la etiqueta de la tienda local para el regalo, un café breve en la cafetería de la esquina. “Nos vemos allá,” dijeron, y la vida completa creyó que era cierto. No llegaron. Un día, luego otro. La policía buscó en bosques y campos, recorrió carreteras, preguntó en ríos. Nada. El coche había desaparecido con ellos. Se desvanecieron como si el aire se hubiera tragado su historia.

El pueblo hizo lo que hace un pueblo: llenar el silencio con hipótesis. Unos culparon a delincuentes de paso, otros hablaron de fuga secreta por disputas familiares, los más prudentes se refugiaron en el “Dios sabrá.” El padre Robert, por entonces, se mostró agitado. Eludía conversaciones sobre los Schmidth, desviaba hacia oración y arrepentimiento. Nadie lo vio sospechoso por eso; era un hombre de fe. La vida siguió, como sigue aun cuando arrastra un muerto sin cuerpo, y el sacerdote siguió oficiando, consolando, acompañando.

Ahora, frente al coche oxidado, la figura del “hombre justo” se resquebrajaba. La policía entró al garaje con guantes, escondió el estupor bajo la rutina: registrar, fotografiar, inventariar. La casa del sacerdote fue revisada palmo a palmo; aparecieron diarios y cartas que empezaron a dibujar una línea que no cerraba en la piedad que todos conocían. El choque inicial se volvió relato.

Los diarios de Robert, escritos con letra pequeña y apretada como quien teme que el espacio no alcance, ofrecieron un ritmo inesperado. Las primeras anotaciones, anteriores a 1985, eran lo que se espera de un cura: servicios religiosos, notas sobre la vida rural, reflexiones sobre la fe y la moral. Abril de 1985 cambió la música: el tono se volvió nervioso, una incomodidad que se traslucía en las palabras. “La boda de la prima de Wolf,” escribió, “no debe celebrarse. La familia no es adecuada para nuestro linaje. Debo impedir que participen.” Las anotaciones se volvieron inquietantes. El día antes de la desaparición, dejó una frase que el papel aún parece temblar cuando se la lee: “Tengo que detenerlos. Dios es mi testigo, no les haré daño, pero no puedo permitirlo.” Después, silencio de varios días. Y luego, una línea que cortó el aire: “Ahora están a salvo. Nadie los encontrará. Dios me perdonará porque he actuado por el bien de la familia.”

El pueblo, que había confiado en el hombre que bautizó a sus hijos y enterró a sus abuelos, se miró entre sí con una desconfianza que raramente aparece en lugares donde la vida se sostiene en manos ajenas. La policía, con la frialdad que presta la ley cuando protege del horror, siguió. En el sótano de la casa, unas maletas viejas con ropa de la pareja: limpias, dobladas con cuidado. En una camisa de Wolf, una gota de sangre, apenas visible. El forense, con la precisión que no admite consuelo, confirmó que era de Wolf Schmidth. Las preguntas cambiaron de forma pero no desaparecieron; cada respuesta abría otra puerta.

Los vecinos recordaron detalles que el hábito había guardado en cajones: paseos nocturnos del padre Robert, su negativa a dejar entrar a nadie al garaje o al sótano, sus insistentes llamamientos a la oración y al arrepentimiento cuando el tema de los Schmidth emergía. Nada de eso era prueba; todo de eso ahora era sospecha.

El terreno boscoso detrás de la iglesia siempre había cargado con superstición. Desde los años setenta, los lugareños evitaban ese lugar; decían que era “malo,” que los perros no querían entrar, que el bosque allí respiraba distinto. La propiedad era del sacerdote. La policía llevó perros, picos, linternas. Los animales se movían nerviosos alrededor de un cobertizo al borde del bosque, como si un ruido inaudible rozara sus oídos.

Adentro, herramientas viejas y utensilios de jardinería, todos cubiertos de una capa gruesa de polvo, como si el tiempo hubiera decidido dormir ahí sin permiso. Un investigador se agachó, tocó el suelo: tablas recientes. Las quitaron. Debajo, tierra fresca, apisonada, removida. En el trabajo de excavar, centímetro a centímetro, el aire se densificó. A un metro, una caja metálica cerrada con llave. Dentro, cartas y fotos antiguas que Robert había escondido. Entre las cartas, una de Wolf a Robert, meses antes de la desaparición: pedía consejo y apoyo; hablaba de discusiones familiares por la boda de la prima, deseaba “una vida tranquila,” ser feliz con Martha “sin eterna enemistad.” La respuesta de Robert era dura: deber hacia la familia, mandato de no traicionar el linaje por la felicidad propia.

No era suficiente. El tercer día de búsqueda en el bosque, en la parte más alejada, entre maleza espesa, hallaron un pozo viejo casi oculto por arbustos. Piedra cubierta de musgo, olor a humedad y podredumbre. Descendieron con cuidado, como si la cuerda pudiera romperse la memoria además del cuerpo. Al fondo, envueltos en tela y cuidadosamente apilados, restos humanos. El forense, con palabras que se pegan al oído para siempre, confirmó: Wolf y Martha.

El horror se volvió nombre propio. El padre Robert había matado a la pareja y escondido los cuerpos en un pozo olvidado; había mantenido el coche en su garaje como quien guarda un trofeo invertido, había oficiado misas con las manos que taparon tierra. El diario completó el dibujo con un detalle grosero, inmerecido pero real: “No quería que murieran,” escribió. “Pero no me hicieron caso. Tenía que detener ese pecado. El Señor me perdonará.”

La comunidad, golpeada por el descubrimiento, se quebró por dentro. Las personas que durante años se habían contado secretos a la salida de misa ahora evitaban miradas; la plaza perdió voces; el banco de la iglesia quedó vacío. El templo se convirtió en símbolo de traición y dolor; muchos hablaron de derribarlo para borrar la imagen de la tragedia. Durante semanas, nadie decidió nada.

La investigación reconstruyó con dedos de ciego que aprende a tocar luz: Robert había planeado la conversación con Wolf y Martha, y se había encontrado con ellos en la carretera hacia el pueblo vecino para “convencerlos” de renunciar al viaje. El conflicto escaló; Wolf se enfureció; Martha lloró. Robert escribió que “no quería la violencia,” pero “no le dejaron otra opción.” Golpeó a Wolf con un objeto pesado. Martha se abalanzó para ayudarlo. La desesperación se combinó con ira y pánico. La escena se volvió crimen. Robert metió los cuerpos en el coche, lo llevó al garaje, los trasladó por la noche al pozo, camufló con ramas y arbustos. Luego se confesó al diario y se absolvió a sí mismo con la excusa de “honor familiar.”

El último cuaderno hallado, en un nicho detrás de una estantería del estudio, no era diario del crimen sino de su juventud: anotaciones de una moral severa, conflictos familiares en una formación rígida, idea obsesiva de “controlar el destino de los seres queridos.” De lo íntimo a lo manía. En la última nota posterior—escrita años después del asesinato—apretó la frase como si fuera sentencia: “He cumplido con mi deber ante Dios y mi familia. Lo demás no importa.”

El pueblo dejó de ser el mismo. La desconfianza se instaló como humedad que se mete en paredes. La gente dejó de rezar en la iglesia, eligió hacerlo en casa; unos pedían derribar el templo, otros lo evitaban como se evita mirar la herida. La policía cerró formalmente el caso: culpabilidad confirmada por peritajes y confesiones indirectas. La historia, sin embargo, era un pozo abierto en la memoria.

El clímax fue doble: jurídico y moral. Junto a la fiscalía, en la sala de madera con bancos gastados, el pueblo se sentó a escuchar la lectura de los hechos. Los jóvenes que nunca habían conocido a Wolf más que por historias se contaron a sí mismos que estaban ahí “por justicia.” Los mayores, con ojos enrojecidos, se apretaron las manos. Sobre una mesa, las cartas, las fotografías, los diarios. En la pantalla, proyectaron la imagen del pozo—no por morbo, dijeron, sino por evidencia. El murmullo, contenido hasta entonces, se volvió respiración pesada.

La acusación fue clara: homicidio, ocultamiento de cuerpos, obstrucción continuada. La defensa, inexistente: el acusado estaba muerto; el juicio era una formalidad para el archivo, una manera de cerrar el expediente. El juez pronunció palabras sobre la “memoria de las víctimas” y la “reparación simbólica.” La familia Schmidth—ya mermada, ya herida—escuchó con la dureza de quien ha vivido 17 años de pregunta.

El otro clímax fue el día en que los ancianos del pueblo decidieron el destino de la iglesia. Se reunieron, no en el templo, sino bajo el tilo de la plaza. “No podemos rezar frente a esa puerta,” dijo Alma, con voz que había sostenido panes y oraciones. “Pero derribarla no borrará lo que pasó,” contestó Fritz, el herrero. Un joven del coro añadió: “Si la cerramos, la memoria se queda. Si la abrimos, no podremos rezar.” La discusión fue larga, cargada de susurros y silencios. Al final, decidieron cerrarla y no usarla. La imagen del templo, clausurada, fue foto en los periódicos; el símbolo de la fe fracturada, trending en conversaciones.

Durante ese periodo, el pueblo registró un fenómeno nuevo: nadie confiaba plenamente en nadie. Al pasar frente al vecino que antes te prestaba azúcar, el pensamiento viejo “gracias” fue reemplazado por “¿qué oculta?” La comunidad, que había sido abrazo, se convirtió en una suma de codos. Las noches en las que se escuchaban ruidos en el bosque se multiplicaron; algunos dijeron ver sombras; otros decidieron no comprobar nunca nada. La tranquilidad, que no es ausencia de conflicto sino capacidad de tejerlo, estaba rota.

El giro no trajo consuelo fácil, trajo una decisión dura: transformar el lugar de traición en un espacio público que no niegue, pero que permita respirar. Unos años después, la vieja iglesia fue cerrada definitivamente y, con el consenso de los que quedaban, demolida. No fue rumor, fue acto. En su lugar, construyeron un parque pequeño, bancos de madera, un camino de grava, un seto de bojes que homenajeaba sin decir nombre. No se trataba de “ahogar” recuerdos con cambios luminosos, dijo el alcalde, sino de ofrecer a los niños un sitio donde jugar sin escuchar el sermón del horror. Algunos no estuvieron de acuerdo. La vida se impuso.

El parque se convirtió en lugar de paseo; los ancianos lo atravesaban con paso lento y conversaciones en voz baja sobre tragedias que no se mencionaban. La gente intentó olvidar. Nunca se logra del todo. Quedó una regla de oro tácita: nadie se acercaba al lugar del pozo. El bosque lo devoró; solo de vez en cuando, alguien afirmaba haber oído ruidos o visto sombras. “Supersticiones,” decían los más racionales. “Memoria,” corregían los otros. Nadie comprobaba nada, como si el pasado tuviera derecho a seguir siendo un pozo.

En la casa del padre Robert, el nicho con el cuaderno viejo fue la pieza final del rompecabezas para los investigadores: la obsesión por el linaje, la moral severa, los traumas de juventud. No era exculpación; era explicación que, por más completa que parezca, no salva. El expediente se cerró, la fiscalía archivó, los periódicos guardaron. El pueblo empezó a recuperarse a su modo: tiendas abrieron, niños corrieron, perros ladraron, el pan volvió a la mesa. Pero ya nadie miraba igual.

El giro que cambió el tono fue personal: Alma, la panadera, decidió cada domingo dejar dos trozos de pan en el parque, con una nota: “Para Wolf y Martha.” No era superstición; era ritual. Fritz, el herrero, reparó el columpio que se rompía, pensando en esa pareja que la vida había convertido en símbolo sin permiso. El joven del coro aprendió a tocar una pieza nueva, menos triste, más firme. La resolución fue esa: seguir, con memoria y decencia.

Una tarde de otoño, el parque estaba vacío; las hojas caían con esa disciplina lenta que recuerda que el tiempo no se apura. Una mujer mayor—que había sido joven en abril de 1985—se sentó en el banco más cercano al seto. “Nunca supe si es mejor no saber,” dijo en voz baja, como si el aire pudiera responderle. “Pero peor que no saber es no mirar.” Miró hacia el bosque, ese borde que ahora era imagen y superstición, y decidió que el lugar de los muertos, como el de los vivos, requiere respeto, no miedo.

El pueblo, con años encima, intentó seguir sin mentirse. Ya no se congregaba en la plaza como antes; las conversaciones se replegaban a cocinas y patios. Algunos afirmaban que el mundo está lleno de misterios que “a veces es mejor no desentrañar.” Otros, más jóvenes, decían que “sin verdad no hay paz.” Ninguno tenía razón completa. La sombra de los acontecimientos quedó para siempre. No se trata de borrarla, sino de aprender a caminar con ella sin tropezar cada dos pasos.

El último plano posible es el de una mano—mano de mujer o de hombre, da igual—dejando una flor blanca en el borde del seto. No hay nombres, no hay placas. Hay memoria sin escándalo. Y la certeza de que, bajo la sonrisa, cualquier alma puede ocultar un abismo. Por eso, el pueblo, distinto para siempre, se prometió dos cosas: preguntar antes de juzgar; y cuidar que ningún garaje vuelva a esconder un coche oxidado con la historia de todos.

News

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

El eco de una sonrisa perdida

El eco de una sonrisa perdida Catalina Reyes creía en el poder de las imágenes. Durante una década, su agencia…

End of content

No more pages to load