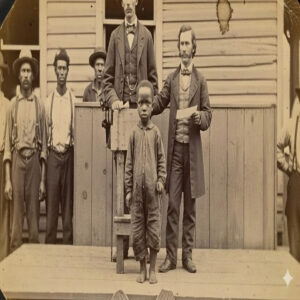

El niño esclavo enano comprado por 8 centavos aplastó el cráneo de su amo con la prensa de algodón.

La mañana del 14 de septiembre de 1851, los obreros que llegaron al establecimiento de procesamiento de algodón en Hateville, al sur de Georgia, encontraron a su capataz tendido bajo la gigantesca prensa de hierro, con el cráneo irreconocible y triturado. La rueda de la máquina había girado exactamente 17 veces: suficiente para compactar 200 libras de algodón crudo en una sola bala o para reducir una cabeza humana a menos de 3 pulgadas de grosor.

Lo perturbador no era solo la brutalidad. Tres días después, el sheriff del distrito halló, junto a la prensa, un pequeño escalón de madera, cuidadosamente colocado, hecho para alguien de menos de 4 pies de altura. El arma homicida había sido usada por un niño. Pero no era cualquier niño. Según los registros de la plantación —descubiertos en 1923 y sellados de inmediato por la Sociedad Histórica de Georgia— aquel niño había sido comprado ocho meses antes por 8 centavos, el precio de una herramienta dañada. Su nombre aparece apenas en un documento. Su delito no figura en ningún registro oficial. Su destino sigue siendo uno de los casos más deliberadamente oscurecidos de la historia de la Georgia anterior a la Guerra Civil.

Lo ocurrido en la planta de la prensa de algodón revela algo más terrible que un asesinato. Antes de adentrarnos en la historia del olvido violento de Hateville, conviene subrayar que aquí yacen verdades enterradas por más de un siglo, verdades que poderosas familias han intentado borrar. Si uno quiere saber qué sucedió en las sombras del Imperio Algodonero de Georgia, debe estar dispuesto a escuchar lo que los libros escolares se niegan a contar.

La historia no comienza con violencia, sino con comercio: un cálculo helado que veía a las personas como ganado y tasaba su valor en fracciones de dólares. En 1851, Hateville subsistía como una bifurcación de caminos al servicio de la economía algodonera que dominaba la región como una plaga de flores blancas. El pueblo contaba con 23 edificios, dos iglesias, una tienda general, una herrería y varias casas de propietarios de plantaciones que acudían a Hateville solo por trámites o misa.

El corazón de Hateville era el complejo de depósito y maquinaria donde se comprimía el algodón crudo de las plantaciones cercanas, se pesaba y se preparaba para enviarlo a fábricas textiles de Nueva Inglaterra y de Inglaterra. El establecimiento pertenecía a Cyrus Gantry, un hombre cuya riqueza no venía de cultivar algodón, sino de manipularlo: cobraba a los plantadores por procesar y almacenar, y recibía su parte por cada bala que pasaba por sus máquinas. Heredó el negocio de su padre en 1847 y lo expandió con nuevas prensas importadas de Filadelfia y más trabajadores.

En 1851, Gantry tenía 34 años, estaba casado, con tres hijas, y se consideraba un hombre razonable que dirigía su operación con eficiencia y ganancias. El establecimiento funcionaba todo el año, pero la locura real llegaba durante la cosecha, de agosto a octubre: llegaban carros repletos de algodón y las prensas trabajaban desde el alba hasta pasada la medianoche. Era un trabajo agotador: levantar, separar, alimentar prensas gigantes, accionar el equipo de embalaje y cargar las balas terminadas en vagones ferroviarios. La mayor parte de la labor la realizaban 37 hombres y mujeres esclavizados que Gantry poseía específicamente para la operación en la planta.

Uno de sus capataces era Tobias Straut, de 41 años, con unos diez años en el establecimiento. Famoso por su eficiencia y su crueldad, los esclavizados le temían más que a Gantry, y por buenas razones. Straut creía en corregir con dolor, y aplicaba generosamente esta filosofía con la correa de cuero que llevaba atada a la cintura. Vivía en una casita junto a la planta, lo bastante cerca para oír si el trabajo se ralentizaba en el turno de noche y reaccionar de inmediato ante cualquier bajada de rendimiento. Nunca se casó: su vida eran la planta, las máquinas y el ritmo constante de convertir las cápsulas suaves de algodón en balas densas como oro. Llevaba registros meticulosos de cada bala procesada, hora trabajada y cada “corrección” que decía necesaria.

Straut, sin embargo, tenía una rareza que otros percibían pero rara vez mencionaban: no coleccionaba cosas valiosas, sino rotas y dañadas. Su casa estaba llena de cerámicas con grietas reparadas, relojes que ya no daban la hora pero aún tic-taqueaban, muebles con patas faltantes sostenidos por bloques de madera. Decía encontrar valor donde otros veían basura. Esta filosofía se extendía más allá de los objetos.

En febrero de 1851 se celebró una subasta de esclavos en Hateville, tras la súbita muerte por apoplejía de Nathaniel Wickers. Su viuda quería liquidar bienes, saldar cuentas y marcharse a Carolina del Sur. La subasta, en una fría mañana de sábado frente a la tienda general, reunió a unos 40 hombres. La mayoría de los esclavizados alcanzaron precios esperados: hombres jóvenes en edad productiva entre 1.200 y 1.500 dólares; mujeres en edad fértil a algo menos. Los niños, según edad y salud, entre 500 y 700.

Pero hubo un lote que desató risas nerviosas y comentarios despectivos: el número 17, un niño listado como “pequeño Thomas”, de unos 11 años. La descripción del subastador era clínicamente cruel: “muchacho negro enano”, altura aproximada de 3 pies y 9 pulgadas, proporciones irregulares, brazo izquierdo más corto que el derecho, columna curva, pies hacia adentro; “empleado en tareas ligeras domésticas, entiende inglés, generalmente obediente”. El niño, vestido con ropa varias tallas más grande, apenas alcanzaba la cintura del subastador. Su condición —hoy diagnosticaríamos acondroplasia con complicaciones en extremidades y columna— en 1851 se atribuía a menudo al pecado materno o al castigo divino. En las comunidades esclavizadas solían proteger a personas así y buscarles tareas acordes. Para los propietarios, eran una ecuación: costo de alimentar y alojar contra potencial de rendimiento.

La puja comenzó en 50 dólares. Nadie. Bajó a 30. Nada. A 10, algunos se rieron. A 5, alguien sugirió que podría espantar cuervos en los campos. A 1 dólar, el subastador, decepcionado, quería cerrar el lote. “8 centavos”, dijo Tobias Straut desde el fondo. Las risas cesaron. ¿Se burlaba de la subasta o era una oferta real? 8 centavos era el precio de una libra de clavos o una bolsita de semillas, no de una persona, ni siquiera “dañada”. “8 centavos”, repitió, avanzando. El subastador miró al administrador de la hacienda; la viuda quería venderlo todo. “Vendido”, anunció, con voz enturbiada por el asco: a Tobias Straut por 8 centavos.

Straut pagó al momento, depositó ocho centavos de cobre uno por uno en la mano del subastador, haciendo chocar las monedas. Caminó hacia el estrado, miró al niño y, alto para que se oyera, dijo: “Ahora me perteneces. Trabajarás en la planta de algodón. Harás lo que te diga y lo harás bien. ¿Entiendes?” El niño asintió una vez. Sus ojos oscuros se cruzaron un instante con los de Straut y luego cayeron al suelo. Quienes vieron el intercambio guardaron el recuerdo: su expresión no mostraba miedo ni desafío, sino vacío, como si algo tras sus ojos se hubiera apagado.

Straut condujo al niño por las calles. Su marcha irregular tenía dificultades para seguir el paso, cada pisada era esfuerzo visible. “Esto fue lo que compré por 8 centavos”, anunció al entrar al área de trabajo, apretándole el hombro. “Pero hasta lo barato sirve. Es pequeño, llegará donde ustedes no. Limpiará bajo las máquinas. Traerá herramientas por espacios estrechos. Le funcionan los dedos; eso lo vi. Ganará su sustento como todos.” Comenzó el turno: ruido rítmico de máquinas, algodón, grasa.

Lo que Straut no dijo —y guardó para sí— era su motivación íntima: sí, el niño cabía en espacios pequeños; sí, tenía valor práctico. Pero había otra cosa: una necesidad profunda de poseer algo “roto”, moldearlo y controlarlo, demostrar que incluso lo más dañado tenía valor si se sabía extraerlo. Al pequeño Thomas le dieron un rincón en el granero-depósito donde dormían otros, una manta fina y una caja de madera para sus cosas. Comía lo mismo que los demás: harina de maíz, ocasional tocino salado, a veces melaza. Comenzó a trabajar: arrastrarse bajo prensas para recuperar herramientas o fibras, limpiar grasa de engranajes inaccesibles, traer agua en cubos que debía sostener con ambas manos por sus proporciones.

Cuando Straut no miraba, los demás le mostraban bondad. Bes, la mujer que cocinaba para los obreros, le guardaba porciones extra cuando podía. Prophet, un viejo encargado del mantenimiento, le enseñó qué máquinas eran más peligrosas, qué áreas evitar, cómo detectar una prensa a punto de activarse. Cargaban su propia lucha diaria, pero intentaban protegerlo. Straut lo observaba todo.

Meses después, Straut desarrolló lo que llamaba el “programa de entrenamiento” para el niño. Tareas simples cronometradas con su reloj, resultados anotados en un cuaderno de cuero. Si cumplía el tiempo, ración completa; si no, ración reducida: primera capa de control, hambre como motivación. En abril, añadió la segunda: mandó tallar un letrero de pino quemado con las palabras “muchacho de 8 centavos” y colgó el cartel del cuello de Thomas con una correa. Ante la protesta de otros —innecesariamente cruel incluso para los estándares de la planta— su respuesta fue escalofriantemente lógica: “Debe conocer su valor, así agradecerá la oportunidad de demostrar más. Cuando recupere el precio de compra con productividad, le quitaré el letrero. No antes.” Según sus cálculos, con 8 centavos y capacidades limitadas, el cartel tardaría unos siete años en salir del cuello. Si sobrevivía, cosa que muchos dudaban.

Pero el pequeño Thomas sobrevivió. Se adaptó. Aprendió a moverse en la planta con sorprendente rapidez; su marcha irregular se volvió casi rítmica entre máquinas y obreros. Reconoció qué tareas podía hacer rápido y cuáles requerían tiempo; anticipaba las demandas de Straut antes de que las voceara. Se volvió útil más allá de lo previsto: su primer error, quizá.

Para el verano de 1851, Straut había notado que aquel niño de 8 centavos valía más de lo esperado. El pequeño Thomas cabía donde nadie; y comprendía las máquinas: cómo operaban las prensas, cómo engranaban los dientes, qué pernos apretar, qué piezas se gastaban y requerían atención. Prophet le enseñó bien, tal vez demasiado. A finales de julio, un problema mecánico amenazó con detener la prensa principal por días: una cadena de transmisión se había roto y caído a un engranaje profundo del alojamiento de la prensa, inaccesible para un adulto. Desarmar todo sería peligroso y lento. Straut miró el problema, miró al niño y vio la solución: “Oye, muchacho. Entrarás y sacarás esa cadena. Te diré paso a paso qué hacer.” Prophet se adelantó: “Señor Strout, ese espacio no es seguro. Si alguien activa el mecanismo…” “Nadie activará nada”, cortó Straut. “Estaré aquí mirando.”

El espacio era estrechísimo: el niño debía arrastrarse sobre su vientre entre planchas de hierro y marcos de madera, todo cubierto de grasa y fibra de algodón; el calor sofocante, el aire espeso de vapores; por todas partes, engranajes y placas capaces de aplastarlo al instante si se activaban. El pequeño Thomas entró. Durante una hora trabajó bajo órdenes gritadas, luchando con la cadena pesada, liberándola del lugar encajado. Los obreros guardaron silencio absoluto, escuchando el roce de metal, la respiración del niño, la voz de Straut guiando cada movimiento. Cuando al fin emergió, cubierto de aceite oscuro, arrastrando la cadena como grillete, su expresión había cambiado. Aún vacía, pero, quien mirara de cerca, vería debajo un cálculo: el conocimiento que aporta pasar una hora a pocos centímetros de la máquina capaz de terminar tu vida con un solo giro.

Straut examinó la cadena y, luego, al niño: “Eres más valioso que 8 centavos, al fin. Sigue probándolo. Tal vez ese letrero salga antes de lo que pensé.” No lo quitó. Ni entonces, ni en semanas. Aunque el niño seguía siendo útil y resolvía tareas que nadie más podía, el cartel permanecía: recordatorio constante: 8 centavos; eres eso, salvo que yo decida algo distinto.

A inicios de septiembre, la cosecha estaba en su apogeo: la planta trabajaba 24 horas, con turnos que dormían por relevos. Las máquinas no se detenían. El olor a algodón, sudor y grasa formaba una niebla sobre Hateville. Straut apenas dormía; recorría la planta cada hora, exigía más velocidad, usaba la correa al menor síntoma de lentitud. El pequeño Thomas fue asignado al turno nocturno, de la puesta a la salida del sol, principalmente alrededor de la prensa principal donde Straut solía situarse. Traía agua, limpiaba, recogía residuos, hacía ajustes menores cuando algo fallaba. Durante esas noches, iluminadas solo por lámparas de gas, donde el trabajo adquiría un ritmo hipnótico, otros notaron que el niño observaba la prensa: no solo miraba, la examinaba con intensidad inusual para su edad; se quedaba en sombras, casi invisible, siguiendo el movimiento de las placas, el giro del tornillo, cómo la presión se acumulaba y se liberaba una y otra vez.

Prophet se percató. A inicios de septiembre, en una pausa, lo llevó aparte y, en la jerga de los esclavizados, le habló en voz baja: palabras que, ante ojos hostiles, podían pasar por inocuas, pero que tenían sentido para quienes entendían. “Debes tener cuidado con lo que piensas. Algunas ideas crecen como el roble venenoso: pequeñas al inicio, pero se esparcen; lo cubren todo; ahogan lo bueno.” El niño lo miró y por un instante la máscara vacía se agrietó. “¿Cuánta presión se necesita?”, preguntó suave. Eran las primeras palabras que Prophet le oía en semanas. “Para hacer una bala de algodón…” Al viejo se le heló la sangre: estaban yendo demasiado lejos. “Solo tenía curiosidad”, dijo el niño, y la vacuidad volvió, lisa como agua sobre piedra.

Tres días después, la mañana del 14 de septiembre, Tobias Straut apareció muerto bajo la prensa principal.

El hallazgo ocurrió al alba, cuando llegaba el turno matutino a relevar a los nocturnos. La planta estaba extrañamente silenciosa. La prensa principal estaba parada, congelada a mitad de ciclo. Las lámparas de gas aún encendidas proyectaban sombras sobre paredes manchadas por años de polvo de algodón. Bajo la prensa, a la creciente luz, yacía Straut… o lo que quedaba. Su cuerpo estaba colocado sobre la cama de la prensa. La enorme placa de hierro se detenía a unas 3 pulgadas sobre donde debía estar su cabeza; “debía estar”, porque ya no había cabeza reconocible. La presión y la ejecución metódica habían convertido todo en una mancha oscura extendida sobre la guata que se usaba como almohadilla en las balas. Samuel Rutlet, un propietario que llegó con el turno, dijo luego que no pudo mirar más de un segundo. Del cuello hacia abajo, el cuerpo parecía intacto: ropa intacta, brazos a los lados, piernas extendidas. Sobre los hombros, ausencia.

La precisión era lo más inquietante: no era un accidente torpe ni alguien atrapado por un mecanismo en marcha inesperada. Fue operada con cuidado y conocimiento: alguien sabía cuántas vueltas de la rueda grande se requerían para alcanzar la compresión total. Alguien colocó a Straut en la cama —¿forzado, inconsciente o engañado?— y luego activó el mecanismo con intención.

La rueda mostraba ese propósito: la prensa funcionaba manualmente; usualmente, dos hombres giraban una gran rueda de madera que accionaba el tornillo. Era lento, acumulando presión inevitablemente. Requería fuerza y coordinación, pero sobre todo conocimiento: cuándo parar, cómo liberar la presión, cómo resetear. La rueda había girado 17 veces, confirmado por las marcas en el tornillo. Cada vuelta sumaba miles de libras. A la décima, el algodón se comprimía a la mitad de volumen; a la quince, densidad de madera dura; a la diecisiete, cualquier cosa bajo la placa perdía humedad y blandura. La rueda se encontraba a unos 8 pies del suelo, diseñada para brazos de hombres de estatura promedio aplicando su peso corporal. ¿Cómo alguien de menos de 4 pies, que necesitaba un escalón, pudo aplicar la fuerza para girarla 17 veces?

La respuesta se halló a 3 pies de la prensa: un pequeño escalón de madera, hecho con tablas de desecho, con marcas de fricción y hendiduras que indicaban uso repetido, un punto de apoyo para alcanzar los brazos de la rueda. Pero el taburete era bajo, apenas 15 pulgadas. Quien lo usó no medía más de 4 pies.

El sheriff Edmond Havel llegó una hora después. Con 60 años, veterano de diez años en distritos rurales de Georgia, había visto muchas formas de violencia, pero esta escena era, según consta en su informe, de las más perturbadoras por sus condiciones. Sus primeras preguntas: ¿quién trabajó de noche? ¿Dónde estaban ahora? ¿Quién tuvo acceso a la planta en esas horas? Las respuestas llegaron, junto con más incógnitas: el turno nocturno era de 12 esclavizados bajo la supervisión del propio Straut, algo habitual: creía que su presencia era necesaria para mantener la productividad durante horas agotadoras. Los obreros dijeron que Straut estaba vivo y activo; hasta alrededor de las 3 de la madrugada, hizo sus rondas, revisó estaciones, anotó en su cuaderno. A partir de allí, los relatos se volvían difusos: el trabajo hipnótico distorsiona el tiempo, el ruido constante de máquinas y el deambular hacen posible que alguien desaparezca una hora sin ser notado.

Se confirmó que el pequeño Thomas estaba asignado al área de la prensa principal: limpiar, traer agua, quitar residuos y hacer ajustes menores. El sheriff oyó por primera vez lo de la compra de los 8 centavos. El cartel yacía cerca de su rincón de dormir. Pero ¿dónde estaba el niño? Nadie sabía. Su manta estaba doblada; el cartel con “muchacho de 8 centavos” reposaba sobre la caja de sus cosas: una taza de lata, una camisa vieja demasiado grande y una pequeña piedra de río pulida que, según Prophet, el niño había encontrado y guardado por razones desconocidas.

Comenzó la búsqueda: 20 hombres por Hateville y alrededores; revisaron establos, bosques, hablaron con cualquiera que pudiera haber visto a un niño pequeño con discapacidad visible. En 1851, un esclavizado sin papeles ni permiso, y más aún con limitaciones físicas, no pasaría desapercibido. Pero el pequeño Thomas parecía haber sido tragado por la tierra.

Mientras la búsqueda continuaba, Havel examinó la escena con creciente inquietud: cuanto más miraba, menos encajaba. La posición del cuerpo sugería que Straut estaba inconsciente al ser colocado o, increíblemente, que fue convencido de acostarse allí. ¿Por qué alguien como él, de control y sospecha, se dejaría ubicar en tal vulnerabilidad? El mecanismo mostraba trazas de operación cuidadosa. No hubo prisa ni pánico: alguien giró la rueda lenta y metódicamente, posiblemente observando la presión formarse y la placa descender, presenciando el fin de la vida de Straut en un instante, eterno.

El doctor Markus Fen, llamado para el examen, anotó: la muerte habría ocurrido segundos tras el colapso del cráneo; dado el patrón de compresión progresiva, si se conservó la conciencia, el occiso pudo haber experimentado terror y dolor antes del final. La precisión sugiere intención deliberada más que activación accidental.

Dos días después, Prophet fue interrogado extensamente. Como el obrero con más conocimiento de máquinas y más próximo al niño, era testigo clave. En la pequeña cárcel de Hateville, Havel se sentó frente al viejo negro, cuyas manos temblaban no por miedo, sino por artritis tras décadas de trabajo. “Háblame del niño”, dijo Havel, con voz fáctica. “¿Cómo es? ¿Hablaba de Straut, del trabajo?” Prophet eligió cuidadosamente las palabras: cualquier cosa podía acarrear castigo. “El niño era callado, señor. Cumplía sin quejarse. El señor Strout era duro con él, pero lo era con todos.” “¿Lo amenazó alguna vez? ¿Desafió?” “No, señor. Llevaba ese cartel cada día, sin una palabra.”

“Pero tú le enseñaste las máquinas”, apretó Havel. “Le mostraste cómo funcionaban.” Prophet sintió la trampa. “Sí, señor. Para que supiera mantenerse seguro, no se hiriera haciendo lo que Strout le mandaba. Esas máquinas te matan si no las entiendes.” “¿Sabía operarlas?” “Señor, girar la prensa requiere dos hombres fuertes. Incluso con un escalón, el niño apenas alcanzaba. Sus brazos no son iguales, su espalda es curva. No podía generar la fuerza.”

La contradicción central: todos confirmaban que la prensa necesitaba gran fuerza y coordinación. ¿Cómo un niño con esas limitaciones logró lo que dos adultos coordinados hacían? “A menos que no estuviera solo”, pensó Havel en voz alta: “A menos que alguien le ayudara mientras él dirigía la operación”. La implicación: no fue el acto de un niño aislado, sino una conspiración. En la Georgia de 1851, acusar cooperación entre esclavizados excedía el crimen mismo: todo el orden social asumía que, pese a cualquier sentimiento, los esclavizados no se organizarían contra sus amos. Había actos individuales —fuga, romper herramientas, trabajar lento—, pero asesinato coordinado sugería algo mucho más peligroso.

Durante la semana siguiente, cada esclavizado del turno nocturno fue interrogado por separado. Havel buscó signos de acuerdo secreto, planificación, indicios de múltiples involucrados, enfocándose en la franja entre las 3 y el alba. Las narraciones eran frustrantemente consistentes: cada quien en su estación, trabajando, cumpliendo cuotas fijadas por el propio Straut. Nadie vio nada fuera de lo normal, ni oyó más que el ruido habitual. Y nadie admitió haber visto al niño en el área de la prensa durante esas horas críticas. Como si el niño se hubiera vuelto invisible justo cuando, bajo la prensa que Straut le había obligado a comprender y a arrastrarse, se produjo la trituración precisa.

El cartel con “muchacho de 8 centavos” se convirtió en foco de especulación: la noche del crimen, alguien lo había quitado del cuello del niño y estaba en su rincón. ¿Se lo quitó él? ¿Alguien más? ¿Qué significaba?

Bes, la cocinera, fue preguntada por el ánimo del niño días previos a la muerte: “Sin cambios: callado, introvertido, obediente”. Al presionarle por señales de plan, ira o resentimiento, dijo algo que heló al sheriff: “Ese niño nunca mostró enojo. Tampoco lo vi llorar. Era como un cubo desbordado de su agua: solo vacío. Pero observaba las cosas. Sobre todo las máquinas. Las estudiaba como algunos hombres leen las escrituras. ¿Qué buscaba?” “Cómo funcionan las cosas… cómo nace la presión, cómo se rompen.” Hizo una pausa: “Si entiendes cómo aplicar fuerza correctamente, cómo algo pequeño mueve algo grande.”

Era lo más cercano a una acusación. Sin decirlo, Bes sugería que el niño estudiaba las máquinas no para protegerlas, sino como arma. Pero ¿dónde estaba? ¿Cómo podía desaparecer por completo un niño tan visible en un condado donde todos conocen a todos y los forasteros llaman la atención?

La búsqueda se amplió: anuncios en condados vecinos, cazadores de esclavos con sabuesos, recompensa que subió de 10 a 50 dólares. Sin rastro. Hasta que el 22 de septiembre, ocho días después del crimen, un hallazgo cambió todo: Josiah Tigg, un campesino, limpiando maleza cerca de Redemption Creek —arroyo que fluye hacia ríos mayores y al Atlántico— encontró, sobre una lengua de arena expuesta por la sequía, huellas de tamaño infantil en el barro seco. Eran irregulares: pie izquierdo hacia adentro, el derecho arrastrando levemente, totalmente consistentes con la discapacidad de Thomas. Las huellas iban de la ribera al agua y se perdían donde la corriente las borraba.

Siguiendo las huellas hacia tierra, Tigg halló un pequeño hueco bajo raíces expuestas de un roble: espacio donde un niño podría arrastrarse. Dentro, restos de una camisa demasiado grande y, prensado en tierra blanda, un único centavo de cobre, como si hubiese sido apretado hasta dejarlo. Havel llegó con Prophet, que examinó y confirmó: “La forma de caminar… es de él, señor.” La cronología resultante era inquietante: Thomas alcanzó ese sitio la noche del crimen o al amanecer, a 8 millas de Hateville, distancia improbable para un niño con severas limitaciones, en la oscuridad. Las huellas iban al arroyo y desaparecían. ¿Se ahogó? El arroyo, sin embargo, era poco profundo, incluso en crecida apenas llegaba a 5 pies, y en septiembre más bien 2 o 3: amenaza “apenas suficiente”. El flujo era gentil. Surgió otra teoría: ¿usó el agua a propósito para ocultar el olor a los perros, caminó por el arroyo y surgió lejos, donde no se hallarían huellas? Eso implicaba cálculo más allá de lo esperable en un niño. Las pruebas lo apoyaban.

El centavo inquietaba al sheriff: ¿Por qué alguien que huye por su vida se detendría a incrustar una moneda? ¿Accidente o intencional? Cuando mostró el centavo a Gantry, este palideció: reconoció la importancia, no el metal. “Straut pagó 8 centavos por ese niño. Se burlaba de él. Le decía que valía menos que las monedas en su bolsillo.” ¿Dejó el niño un mensaje? ¿Devolvió lo “comprado”?

La búsqueda continuó por semanas: se arrastró el arroyo, se revisaron granjas, chozas, cuevas; los perros perdían el rastro en el agua y no lo recuperaban. A mediados de octubre, acabada la cosecha, el sheriff cerró la investigación con un informe poco satisfactorio: “Tobias Straut fue asesinado por persona(s) desconocida(s). El pequeño Thomas, probablemente muerto en fuga, se perdió en Redemption Creek.” Pero en notas privadas halladas años después en documentos de bienes, Havel escribió: “No creo que el niño se ahogara. Las pruebas sugieren cálculo más allá de su edad, ayuda que nadie confesará, y un escape cuidadosamente planificado. Alguien le ayudó: alguien que conocía la tierra y cómo desaparecer; que deseaba tanto la muerte de Straut como la libertad del niño. No puedo probarlo; ni deseo hacerlo. Puede que en este caso la justicia se haya impartido fuera de la ley.”

La versión transmitida oralmente entre los esclavizados —jamás escrita, con palabras codificadas— decía que Thomas no actuó solo. Tuvo ayuda no de manos que giraran la rueda, sino de “oportunidad y silencio”. Según ese relato, Straut detectó una avería en la madrugada y llamó al niño por su tamaño y conocimiento crecientes. La avería había sido causada deliberadamente: un perno aflojado lo suficiente para crear una vibración que alguien obsesionado lo notaría. Mientras Straut examinaba con lámpara y explicaba, el niño se movió. No hizo falta empujar; Straut estaba ya en posición. Bastó accionar el mecanismo de “liberación” —una palanca de seguridad que dejaba caer la placa unas pulgadas si algo iba mal— justo cuando la cabeza estaba debajo: caída inicial de 6 pulgadas, suficiente para aturdir y atrapar; después, la rueda no requería fuerza de dos hombres, sino tiempo, paciencia y la ventaja mecánica del escalón escondido entre la desordenada planta. Diecisiete vueltas, quizá una hora, girando en cuartos de vuelta, descansando y repitiendo, cada giro sumando presión y certeza.

Los otros obreros no oyeron “nada extraño”: el sonido era el normal de la prensa. No vieron nada: ejercieron la habilidad de supervivencia más básica de los esclavizados: no ver lo que podría hacerlos morir si lo testificaban. Dijeron la verdad cuando fueron interrogados: estaban en sus estaciones, trabajando. Y omitieron “que nunca miraron deliberadamente hacia la prensa” en esas horas, que enfocaron su deber con “inusual intensidad”, formando un círculo de ceguera que “permitió que ocurriera lo que tenía que ocurrir”.

La muerte de Straut probó algo: el sistema no era invulnerable; los amos no eran intocables. Bajo condiciones correctas —dolor suficiente, razón suficiente, cálculo suficiente— la resistencia era posible. No en alzamientos suicidas, sino en actos pequeños cotidianos: una herramienta “perdida”, una máquina que “desarrolla problemas misteriosos”, un trabajo que “tarda un poco más”. Nada demostrable, nada que castigar, pero una lentitud general —una resistencia silenciosa— que costó quizá 5% de eficiencia a Gantry: no catastrófica, suficiente para notarse.

Duncan Talbert, el nuevo capataz, era lo bastante inteligente para entender: en el sur, la viabilidad del sistema descansaba en el delicado equilibrio de coerción y colaboración. El error de Straut no fue la crueldad per se —la crueldad estaba incorporada y era esperada—, sino su carácter personal: humillaciones selectivas. Talbert mantuvo disciplina por rutina, no por rencor. No impuso letreros. No se burló de la apariencia física. Operó la planta con eficiencia, lucros y la mínima violencia necesaria. Con ello, el recuerdo de Straut se desvaneció más: otro hombre que empujó demasiado y pagó el precio.

Pero alguien no lo dejó: Margaret, su viuda, que regresó a Virginia. No heredó nada —Straut murió intestato y sus bienes eran mínimos; gran parte del ingreso iba a deudas de juego— pero heredó preguntas y fantasmas. En 1852, pagó al detective privado Chester Ward, ex Pinkerton, quien aceptaba casos por interés más que por lucro. Ward estaba intrigado no por el homicidio —había investigado decenas—, sino por el silencio detallado que lo rodeaba: “Cuando todos concuerdan en una historia, suele ser porque concuerdan en una mentira”, escribió a Margaret.

Seis semanas en Hateville y condados vecinos: interrogó a quien quisiera hablar, revisó registros, recorrió la escena repetidas veces; pagó informantes por chismes, observó horas la operación de la planta, habló con esclavizados sin sus amos presentes. Su informe final del 15 de agosto de 1852 fue devastador: “Creo que su esposo fue asesinado por el niño llamado pequeño Thomas, con la connivencia tácita de otros esclavizados. Y debo decirle que, al investigar el trato de su esposo hacia sus obreros —aunque legal bajo las leyes actuales—, encontré patrones de conducta extraordinariamente crueles incluso para los estándares de esta institución. Ese niño fue sometido a humillación deliberada, empujado repetidamente a situaciones peligrosas y tratado como menos que humano incluso dentro de una población ya legalmente deshumanizada. No puedo condonar el asesinato, pero lo entiendo. Su esposo creó las condiciones de su propia muerte.”

Margaret lloró, no por duelo, sino por vergüenza. Quemó el informe y nunca habló del tema. Murió en 1871, y entre sus pertenencias no había referencia a Tobias ni a Hateville, salvo una pequeña bolsa de cuero con siete centavos de cobre y una nota que decía “deuda impaga”.

En marzo de 1889, un hecho extraordinario revivió brevemente la olvidada historia: obreros tendían una nueva línea de ferrocarril en lo que había sido la periferia de Hateville —ahora parte de la expansión de Atlanta— y encontraron una pequeña choza oculta en un hueco. El edificio estaba colapsado, casi devorado por el bosque, pero dentro hallaron restos humanos preservados por condiciones secas: un esqueleto pequeño, claramente de un niño o joven, con anormalidades óseas consistentes con enanismo y escoliosis; cerca, una taza de lata oxidada, harapos que alguna vez fueron ropa y, en una cajita de madera, ocho centavos de cobre dispuestos en un círculo perfecto.

Los periódicos recogieron la historia; el nuevo doctor del condado, Lawrence Brenon, estimó que los restos llevaban 30 a 40 años allí: consistente con 1851. La choza mostraba señales de vida: mantas, un círculo de piedras para fuego, evidencia de cocinar, como si alguien hubiera sobrevivido allí semanas o meses. El lugar estaba lo bastante lejos para evitar ser descubierto, pero lo suficientemente cerca de una línea ferroviaria existente desde la década de 1840 como para alcanzarla en uno o dos días de viaje arduo.

El informe sugirió más preguntas: no había signos de violencia más allá de las condiciones preexistentes; la muerte fue por causas naturales —exposición, enfermedad—. La disposición de los centavos, sin embargo, sugería un enterramiento ritual, probablemente por otra persona, reforzando la posibilidad de que el fallecido no murió inmediatamente al llegar, sino que sobrevivió un tiempo, posiblemente con ayuda.

El pequeño Thomas no se ahogó en Redemption Creek. Escapó. Alcanzó una choza secreta. Sobrevivió un período desconocido. Alguien lo enterró. Quizá lo ayudó. Sin duda lo sepultó con esos ocho centavos en círculo: exactamente el monto pagado por su “compra”, una clase de honor extraño, la devolución de la moneda en la muerte.

¿Quién lo ayudó? La respuesta vino de una fuente inesperada: Patient Freeman, mujer negra de 76 años, una de las esclavizadas más ancianas aún vivas en la región, que había conseguido libertad durante la Guerra Civil y trabajaba como costurera en Atlanta. No solía hablar del pasado, pero al leer sobre la choza y los centavos, caminó hasta el periódico Atlanta Constitution y pidió hablar con un reportero. Su testimonio, detallado, se preservó.

En 1851, Patient era joven, esclavizada en una plantación contigua a Hateville. Conocía “más o menos” al niño: lo había visto en la planta cuando llevaba comida. Había notado el cartel al cuello; el dolor particular de ver a un niño humillado por algo fuera de su control. La mañana después de iniciarse la búsqueda, mientras trabajaba en un campo cerca de Redemption Creek, vio lo imposible: al pequeño Thomas saliendo del agua a millas del lugar donde luego se hallaron huellas, caminando por el arroyo para ocultar olor y rastro, moviéndose con lentitud dolorosa, con determinación absoluta. Patient tomó una decisión que, de ser descubierta, le habría costado la vida o la venta: lo escondió en una alcantarilla, lo cubrió con matorrales, le pidió esperar, volvió a su trabajo y no dijo nada, aguardando la noche. Robó comida en depósitos de su amo —un riesgo que juzgó “digno”— y llevó al niño a una choza en el bosque que conocía: construida años atrás por un fugitivo que vivió meses allí antes de ser capturado. Lo dejó con provisiones para una semana y la promesa de regresar. En el mes siguiente fue dos veces más, arriesgándolo todo, llevando carne seca, harina de maíz, una manta, una taza. En la tercera visita, lo encontró muerto, como dormido en el suelo. Los ocho centavos ya estaban en círculo junto a él. “Creo que los puso él”, dijo al reportero; “como si dijera: ‘según ellos, esto es lo que valgo, pero yo decido cómo me voy’”. Lo enterró lo mejor que pudo, rezó oraciones que había oído en la iglesia, y nunca volvió. No se lo dijo a nadie: “Porque quienes pudieron castigarme ya han muerto.”

Preguntada por qué arriesgó tanto por un niño apenas conocido, guardó silencio y dijo: “Porque alguien tenía que hacerlo. Porque ese niño había sido tratado toda su corta vida como si no fuera humano, y por cómo lo trataron hizo algo terrible. Pero seguía siendo un niño. Merecía una oportunidad. Se la di. No sobrevivió; pero al menos murió libre.”

Tras el hallazgo de 1889, la historia se desvaneció de nuevo, esta vez para siempre. Los restos fueron enterrados en una fosa común; la choza colapsó por completo y luego fue asfaltada por la expansión de Atlanta. Sin embargo, el caso dejó marca entre historiadores del periodo anterior a la guerra: el precio de 8 centavos —menos que una herramienta— se convirtió en símbolo de la deshumanización sistémica. Académicos debatieron si lo de Thomas fue asesinato o legítima defensa, si su crimen estaba justificado por la opresión acumulada, si un sistema que lo valuó en 8 centavos tenía autoridad moral para juzgar su reacción.

La planta de Hateville siguió operando hasta 1923, cuando ardió en un incendio que los inspectores declararon accidental, aunque algunos vecinos susurraron que lo provocaron descendientes de quienes alguna vez fueron esclavizados allí. Nunca se reconstruyó; hoy es un estacionamiento sin señal de lo ocurrido. Los descendientes de Gantry vendieron sus propiedades en Georgia y se mudaron a Boston, donde participaron en la industria textil, lucrando con algodón sureño sin las complicaciones morales de la esclavitud. Jamás hablaron públicamente del caso.

En los años 30, el Proyecto de Escritores Federales recogió historias orales de exesclavizados. Varios ancianos en Georgia narraron versiones de Thomas: siempre con variaciones, siempre aceptando no saber qué era verdad o mito, pero con elementos consistentes: los 8 centavos, el cartel, la prensa, la huida final. En 1937, a los 94 años, uno dijo lo que quizá captura mejor la verdad que cualquier registro: “Contábamos esa historia a nuestros hijos para enseñarles dos cosas. Primera: el sistema te rompe, te reduce a nada si puede; si se lo permites, te hace menos que humano. Segunda: aunque seas pequeño, dañado, aunque te digan que vales 8 centavos, si sabes cómo usar lo que tienes, todavía tienes poder. Ese niño usó lo que tenía: su tamaño, su conocimiento, la máquina que lo obligaron a mirar. Pagó la deuda. Luego huyó. No llegó lejos. No vivió libre por mucho tiempo. Pero murió en sus términos. A veces, eso es lo único que tienes.”

Los centavos hallados en la choza no se conservaron como evidencia: los obreros del ferrocarril los repartieron, los llevaron como curiosidad, y al final se perdieron, se gastaron, se tiraron: 8 centavos esparcidos al viento, olvidados por todos excepto quienes saben su peso simbólico.

La historia de Thomas plantea preguntas que 1851 no pudo responder y que quizá aún nos cuesta enfrentar: ¿Qué es justicia en un sistema erigido sobre la injusticia? ¿Qué es asesinato cuando primero te han robado la vida? ¿Cuánto vale la libertad para alguien a quien le dijeron que valía menos que el cambio en un bolsillo? ¿Qué ocurre con un niño que aprende que la única forma de recuperar su humanidad es negar al hombre que se la negó?

El registro histórico no ofrece respuestas satisfactorias. Solo ofrece hechos: una compra por 8 centavos; una muerte bajo una prensa de algodón; huellas hacia un arroyo; una choza en el bosque; un pequeño esqueleto con ocho centavos en círculo. Lo demás —la verdad de lo ocurrido entre la medianoche y el alba del 14 de septiembre de 1851— permanece oculto en la misma oscuridad que un día alumbraron las lámparas de gas de la planta de Hateville.

Esta historia muestra lo fácil que la sociedad reduce vidas humanas a valor monetario y cómo esa reducción crea condiciones de violencia que después la misma sociedad condena, ignorando su complicidad. El nombre del “niño de 8 centavos” aparece en un único documento. Su delito, en ninguno. Su tumba está asfaltada. Pero su historia vive en susurros y memorias orales: un recordatorio de lo que ocurre cuando olvidamos que cada vida vale más que cualquier mercado pueda asignarle. ¿Crees que Thomas actuó solo o hubo un silencio cómplice que le permitió escapar? ¿Confiamos en el relato de Patient Freeman o fue adornado por décadas? La historia queda abierta. Y, quizá, debe quedar así, para que sigamos mirando de frente lo que preferimos olvidar.

News

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

El eco de una sonrisa perdida

El eco de una sonrisa perdida Catalina Reyes creía en el poder de las imágenes. Durante una década, su agencia…

End of content

No more pages to load