EL RITO DEL ABETO: EL MACABRO ENIGMA DE LAS ALPINISTAS DESAPARECIDAS EN EL PARQUE CHUGACH

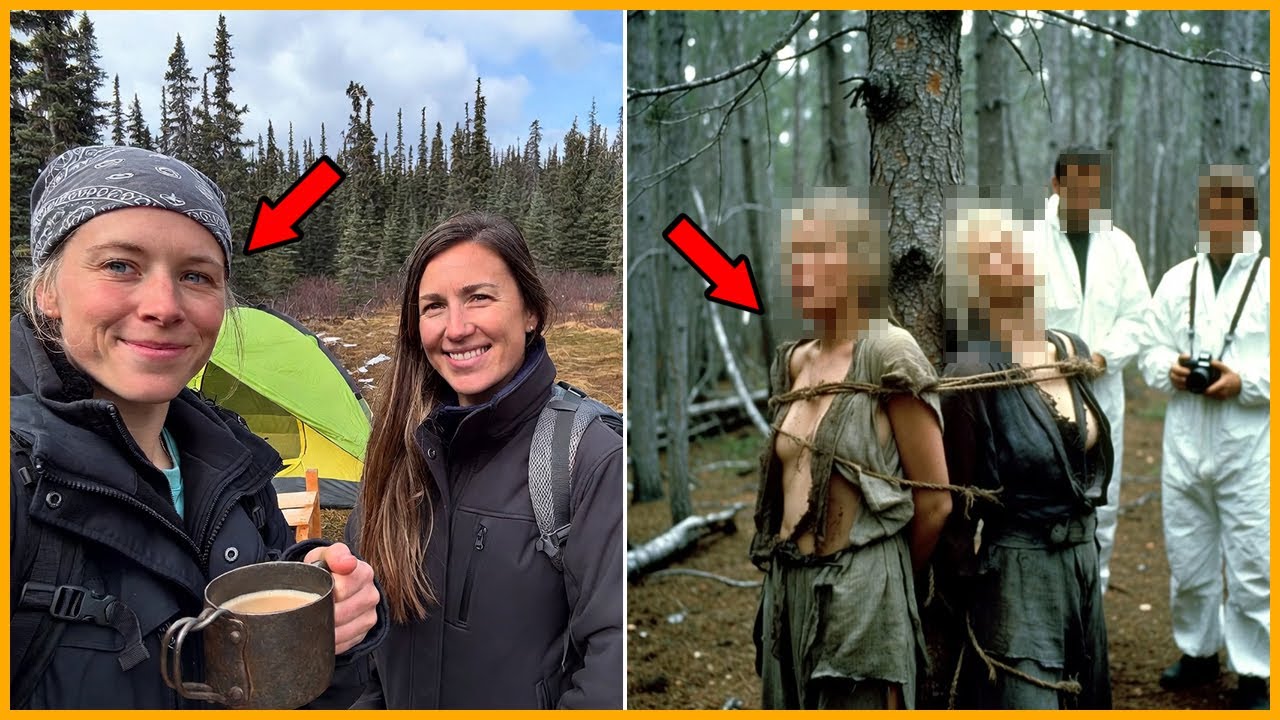

Alaska. Un millón de acres de naturaleza salvaje, indomable e infinita. Para Haley Ford y Claire Martin, era el sueño de una vida, la última frontera de su pasión por el senderismo. Pero el Parque Estatal Chugach no es un simple paisaje; es un depredador silencioso que respira bajo picos nevados y bosques de abetos. El 17 de junio de 2018, las dos estudiantes enviaron un último mensaje desde la cima del Monte Wolverine, una postal de felicidad inalcanzable. Nueve meses después, sus cuerpos fueron encontrados a kilómetros de distancia, atados a un abeto grueso en una macabra exhibición. No fue la naturaleza lo que las mató, sino una crueldad metódica, un ritual que convirtió la montaña en un escalofriante escenario de caza humana.

El aire en Anchorage el 14 de junio de 2018 era limpio y cortante, un preludio de la inmensidad que esperaba. Haley Ford, 22 años, y Claire Martin, 21, bajaron del avión con la adrenalina de los exploradores. Ambas eran la definición de juventud audaz: estudiantes de ecología en la Universidad de Washington, con un historial de senderismo que las había curtido en los parques nacionales de la costa oeste. Alaska no era un destino de vacaciones; era el pináculo, la prueba definitiva.

Su objetivo: una travesía de una semana por el Parque Estatal Chugach, casi un millón de acres de montañas vírgenes, glaciares y un silencio tan denso que podía tragarse el alma. Este parque es conocido por su imprevisibilidad: el clima cambia de sol a ventisca en minutos, los senderos son trampas de barro y hielo, y los osos pardos son los verdaderos dueños del territorio.

Pero Haley y Claire estaban preparadas, casi obsesivamente. Su lista de equipo era un manifiesto de supervivencia: tienda de campaña para cuatro estaciones, sacos de dormir para temperaturas bajo cero, provisiones para diez días, spray antiosos, bengalas. Su única concesión a la confianza excesiva fue la ausencia de un teléfono satelital, confiando en su GPS Garmin y la promesa de cobertura móvil intermitente en el sendero Black Ridge, una ruta de 50 millas que planeaban culminar en la cima del Monte Wolverine.

El 15 de junio, se registraron en la entrada. Dan, el guardabosques, un hombre curtido por cincuenta inviernos de Alaska, las advirtió sobre los osos y la rapidez del cambio climático. Él notó la seguridad alegre de las chicas, su entusiasmo. Ellas rechazaron el teléfono satelital, con la certeza de quienes creen que la preparación técnica es invencible.

Los primeros tres días fueron un idilio. Cada noche, los mensajes de texto llegaban a sus padres en Seattle, acompañados de fotografías: sonrisas frente a arroyos glaciales, panorámicas de picos nevados. Eran postales de la felicidad en estado puro, de la conquista de un sueño.

La noche del 17 de junio, Claire envió el último mensaje a su hermana Emma: “Estamos en la cima, casi sin cobertura. Acamparemos junto al arroyo. Nos vemos dentro de una semana.” Adjuntaba una foto: una panorámica desde lo alto, valles verdes y picos lejanos. Hora de envío: 21:04.

Después de eso, el silencio.

El 18, 19, 20 de junio: nada. Los padres se inquietaron, pero la lógica tranquilizaba: “Es Alaska, es normal. Están en lo profundo.”

El 22 de junio, el día previsto para su regreso, el pánico se hizo realidad. Las chicas no aparecieron. Dan, en la entrada del parque, comprobó los registros: no habían firmado la salida. Sus coordenadas GPS estaban muertas, los rastreadores apagados o sin señal.

El 23 de junio, la inmensidad de Chugach se convirtió en un escenario de búsqueda y rescate.

La búsqueda fue una lucha brutal contra el parque: lluvia, niebla, senderos resbaladizos. El grupo de rescate peinó la ruta Black Ridge. Encontraron rastros de su paso: fogatas viejas, envoltorios de barritas energéticas. Eran señales de vida, pero no había vida.

Al cuarto día de búsqueda, el 26 de junio, llegaron al valle debajo de la cima Wolverine. Allí, junto a un arroyo, encontraron el sitio de su último campamento: hierba pisoteada, piedras apiladas para una fogata… pero no había tienda, ni sacos, ni equipo. Era como si se hubieran levantado, guardado todo meticulosamente, y se hubieran marchado sin dejar ni una botella de agua.

El rastro se enfrió. Se trajeron perros rastreadores en helicóptero. Los perros, tomando el olor de la ropa de las chicas, llevaron al grupo desde la cima, río abajo, hasta un denso bosque de abetos en la ladera este. Y allí, el rastro se interrumpió. Los perros comenzaron a dar vueltas, a gemir, incapaces de seguir. El adiestrador fue el primero en pronunciar las palabras que nadie quería oír: “Ese comportamiento se da cuando el olor se ha borrado con agua, o cuando las víctimas fueron levantadas y llevadas cargadas.”

La búsqueda se extendió dos semanas, involucrando a 40 personas, helicópteros con cámaras térmicas y drones. Se peinaron cientos de kilómetros cuadrados. Cuevas, barrancos, refugios. Nada. Haley Ford y Claire Martin desaparecieron sin dejar rastro en la naturaleza. El 9 de julio, la búsqueda se suspendió.

El caso fue clasificado oficialmente como “desaparición en la naturaleza”. La hipótesis más aceptada: se perdieron, cayeron a un barranco inaccesible o fueron víctimas de un ataque de oso pardo.

Los padres, destrozados, se negaron a aceptarlo. Organizaron su propia búsqueda, contrataron detectives, ofrecieron $100,000 de recompensa. Meses de carteles pegados en Anchorage y entrevistas televisivas. El silencio de Chugach era ensordecedor.

El 12 de septiembre de 2018, tres meses después de la desaparición, el silencio se rompió con un horror indescriptible.

Dos turistas canadienses, una pareja que caminaba por un sendero de caza abandonado, a 24 km del último punto conocido de las chicas, percibieron un olor. Fuerte, repugnante, a putrefacción. Pensaron en un alce muerto.

Se desviaron 30 metros del sendero, abriéndose paso entre arbustos y ramas bajas de abeto. Llegaron a un pequeño claro. Y allí, lo vieron.

Atadas a un abeto grueso en el centro del claro, había dos figuras humanas. Desnudas. Eran mujeres. Estaban de espaldas al tronco, mirando en direcciones opuestas, las manos atadas detrás de la espalda y sujetas al tronco. Las piernas también estaban atadas a las raíces. Los cuerpos estaban en un estado terrible: secos, parcialmente momificados por el aire frío y, lo más espeluznante, dañados por animales salvajes que habían devorado los ojos y los tejidos blandos.

El cabello se había conservado: largo y oscuro en una, claro en la otra. Eran ellas. Haley Ford y Claire Martin.

La policía estatal de Alaska y los forenses llegaron al día siguiente. El claro fue acordonado. La escena era elocuente: no era la obra de un animal. Era la obra de una mente metódica y enferma.

La autopsia reveló la verdad brutal, convirtiendo el caso de “desaparición en la naturaleza” en un asesinato atroz.

Causa de la Muerte: Ambas murieron por asfixia, probablemente por estrangulamiento con una ligadura. Marcas profundas de hendiduras se conservaban en los cuellos.

Tortura: Había lesiones adicionales, todas ante mortem (antes de la muerte).

Claire: Fractura lineal en la base del cráneo, resultado de un fuerte golpe contundente en la nuca. La hemorragia alrededor de la fractura indicaba que su corazón aún latía.

Haley: Quemaduras químicas en el abdomen, muslos y brazos. La piel faltaba en algunas áreas. El forense sugirió ácido o álcali.

Ambas: Múltiples fracturas de costillas (cinco en Haley, cuatro en Claire), producidas poco antes de la muerte, por golpes o una fuerte compresión del tórax.

Cautiverio y Hambre: Los cuerpos estaban demacrados. El forense estimó que las víctimas pasaron al menos dos o tres semanas en condiciones de desnutrición y movilidad restringida antes de morir. Habían sido mantenidas cautivas, alimentadas con lo mínimo: restos de bayas y hierba.

No Violencia Sexual: No había rastros de semen ni lesiones de violación. Esto descartaba el motivo sexual más común.

El asesino las había secuestrado, mantenido cautivas, torturado y finalmente estrangulado. Pero el último acto era la confrontación más clara con la sociedad: atar sus cuerpos desnudos a un árbol en una exhibición ritual y ostentosa.

Los forenses no encontraron huellas del asesino. Las cuerdas eran una mezcla de lo que tuviera a mano: una correa de montaña, una cuerda de polipropileno doméstica, y un trozo de paracord militar. El ADN en las cuerdas era solo de las víctimas.

El detalle más inquietante: a 100 metros del árbol, no había ni rastro de su equipo. Solo dos pares de zapatillas deportivas, limpias y desatadas, cuidadosamente colocadas en paralelo junto al abeto. Un mensaje, un ritual.

La investigación se centró en un asesino solitario, local y con conocimiento de supervivencia. Tres sospechosos principales surgieron de la lista de residentes en un radio de 50 millas del parque Chugach:

Luis Caner, 53 años: Antiguo guardabosques, despedido en 2014 por agresión a turistas (rompió la nariz a uno). Vivía solo en una cabaña. Reservado, taciturno, agresivo al beber.

Jonathan Green, 38 años: Exmilitar con trastorno de estrés postraumático (TEPT), veterano de Irak y Afganistán. Padecía alcoholismo y arrebatos de ira.

Walter Sims, 61 años: Cazador, trampero, ermitaño que vivía 40 años en el bosque. Evitaba a la gente, hablaba solo, no tenía antecedentes penales.

Los tres fueron interrogados. Luis Caner cooperó inicialmente, permitió el registro de su casa, que no reveló nada sospechoso. Jonathan Green, nervioso y sudoroso, tenía una coartada parcial: trabajaba en Anchorage, pero con días libres que coincidían con el secuestro. Su ADN, tomado a regañadientes, no coincidió con nada de la escena del crimen.

El giro llegó con el tercer sospechoso. Walter Sims se negó rotundamente a cooperar, recibiendo a los investigadores en el porche con una escopeta. Su casa, una media milla adentro del bosque, era una fortaleza de aislamiento. Solo accedió a la entrada con una orden judicial un mes después. El registro fue exhaustivo: cuchillos, hachas, pieles de animales, pero no había rastro de sangre humana ni fibras de la ropa de las chicas.

El caso llegó a un punto muerto. El perfil del FBI indicaba: hombre solitario, sádico, disfruta del control, posiblemente un comportamiento territorial. El acto de exponer los cuerpos era una firma: el deseo de escandalizar y enviar un mensaje. El perfilador advirtió: “Si es un asesino en serie, repetirá el crimen.”

La investigación se detuvo. Las pruebas eran mínimas. Los sospechosos no podían ser acusados.

El misterio se amplió a un lugar desconocido. La versión del cautiverio de varias semanas significaba que había una guarida. Los investigadores revisaron una vieja cabaña de caza a 300 metros del claro, pero estaba intacta, cubierta de polvo, sin signos de haber sido habitada. La conclusión fue escalofriante: el asesino era extremadamente cauteloso, o bien había utilizado un refugio temporal, un búnker, o una mina abandonada que limpió de forma obsesiva.

Los padres de las chicas se hundieron. La madre de Haley murió de un ataque al corazón un año después. El padre de Claire sigue exigiendo justicia, escribiendo cartas y exigiendo la reapertura del caso.

La verdad no se reveló por pruebas forenses. El caso cambió de manos, de un detective a otro.

El detective que se jubiló en 2020 fue quien ofreció la reflexión más sombría en su entrevista de despedida: creía que el asesino seguía en Chugach, llevando una vida normal o aislado, esperando la próxima oportunidad. No podía dormir tranquilo sabiendo que un sádico tan metódico estaba libre, con el conocimiento de que las respuestas, los gritos de Haley y Claire, estaban enterrados en algún lugar del bosque.

El caso se cerró sin resolución. Las preguntas permanecieron.

Haley y Claire fueron enterradas una al lado de la otra en Seattle, como lo fueron en vida.

Hoy, el Parque Chugach sigue siendo un destino popular. En el sendero Black Ridge hay una placa conmemorativa con una inscripción que lee: “En memoria de Hailey Ford y Claire Martin, que amaban estas montañas. Caminad con cuidado, volved a casa.”

Pero la placa es solo una sombra contra el sol frío de Alaska. El verdadero epitafio no es el mármol, sino el secreto.

El asesino, el que conocía los senderos olvidados, el que usó la correa de montaña y el paracord militar, el que golpeó sus costillas y quemó su piel, y el que luego colocó sus zapatillas deportivas limpias al lado de su propia obra de arte macabra, sabe la verdad. Él recuerda el rostro de Hailey y el miedo de Claire. Él recuerda por qué lo hizo.

Y mientras él permanezca en el silencio de los abetos, en la oscuridad del bosque donde la luz no penetra y donde la justicia no puede llegar, el Parque Chugach seguirá siendo un monumento a la belleza salvaje y al terror inexpugnable.

La montaña, que tanto amaron, se convirtió en la tumba donde su asesino enterró la verdad.

News

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

El eco de una sonrisa perdida

El eco de una sonrisa perdida Catalina Reyes creía en el poder de las imágenes. Durante una década, su agencia…

End of content

No more pages to load