Año 1789, Veracruz. La hacienda Santa María de los Remedios se alzaba como un bastión de piedra y cal en medio de los cañaverales. Sus muros blancos devolvían el sol del Caribe; los campos, vastos como el horizonte, sostenían el imperio azucarero de la familia Solís Duarte desde hacía tres generaciones. Detrás de las cortinas de encaje y los pasos medidos de los criados, latía una historia destinada a convertir la hacienda en leyenda y a sus habitantes en sombras que susurran durante las noches de tormenta.

Adelina de Solís Duarte, varonesa de 24 años, había heredado Santa María cuando la fiebre amarilla se llevó a su padre y la tristeza a su madre meses después. Educada en Madrid—francés, latín, usos de la nobleza—regresó a México a gobernar un reino de azúcar y sudor sostenido por más de 250 esclavos. Lo que nadie imaginaba en Veracruz es que, dentro de ese mundo rígido, surgiría una llama capaz de desafiar la piedra y la ley.

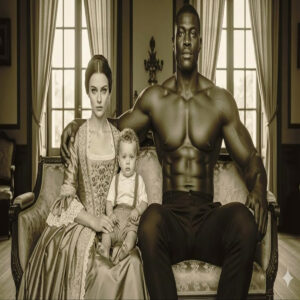

Entre los 250 hombres y mujeres que trabajaban de sol a sol, uno destacaba: Gabriel, número 63 en los registros. Complexión extraordinaria, hombros como vigas de roble, brazos capaces de cargar tres sacos donde otros uno; piel oscura como tierra mojada y ojos verdes—herencia remota que nadie nombraba—llenos de una inteligencia que no se disimulaba. A sus 28, era capataz de esclavos: privilegio, envidias, recelos. Adelina lo vio de verdad durante la safra de 1790, en el trapiche, entre melaza y sudor. Un barril derramado, látigos prestos, Fermín al frente—y Gabriel, interponiéndose: “Fue un accidente. Respondo por él.” Sin gritos, con autoridad natural. A distancia, Adelina quedó prendida de aquella dignidad que no se dejaba encadenar.

Administrar la hacienda resultó infinitamente más complejo que observarla desde salones europeos. Cuentas desordenadas, mayordomos robando, comerciantes del puerto tentando a la joven soltera. Adelina necesitaba a alguien que conociera las entrañas del lugar y no estuviera corrompido.

Una noche, mandó llamar a Gabriel a la biblioteca—aquel recinto sagrado vedado a esclavos—y le pidió que se sentara. “Necesito la verdad”, dijo. Él dudó—podía ser una trampa—pero habló: Fermín vendía azúcar por fuera con un comerciante del puerto; Esteban inflaba plagas y clima; Vicente cobraba por trabajos menos duros. Adelina escuchó sin aspavientos, con mente analítica; actuó con férrea decisión: despidió a Fermín y Esteban con pruebas; sancionó a Vicente; reordenó la administración. Las lenguas ardieron: una mujer consultando a un esclavo, decidiendo sin varones de su clase—escándalo. Pero la producción subió y los robos cesaron.

Y en la biblioteca—luz de velas, cuero y sombras—las conversaciones pasaron de azúcar y balances a libros peligrosos: Rousseau, libertad y cadenas. Gabriel sabía leer: un antiguo dueño ilustrado le había abierto la puerta a las letras. La mente de Gabriel era aguda; la de Adelina, un torbellino lúcido. Se reconocieron. Una noche de julio, bajo una tormenta tropical, hablaron de cadenas y elección. “¿Y si te liberara?”, susurró ella. “Me quedaría”, respondió él. “No por miedo ni leyes. Me quedaría por usted.”

Crucificaron así una línea invisible. Los días se llenaron de miradas robadas; las noches, de pasos secretos. Un pasadizo antiguo desde los sótanos a la biblioteca—descubierto por Adelina en planos de 1720—fue su compás de medianoche. Ella le mostró literatura, música en clavicordio, filosofía; él, la vida real de la hacienda: nombres, familias, cantos cifrados, rituales nocturnos de resistencia. La primera vez que se tocaron fue en octubre, al atardecer entre la caña. Ella tropezó; él la sostuvo; la prudencia se quebró como tallo seco. Esa noche, en el estudio privado, se hicieron amantes—no con gestos de novela, sino con el vértigo de quienes saben que cada caricia desafía leyes y sangre.

La pasión creció como caña bajo lluvias cálidas. Entradas a medianoche por el pasadizo, salidas al alba, el mundo afuera amortiguado por muros. Hasta que en febrero de 1791, Adelina supo que estaba embarazada. El huracán dejó el mar interior en ruinas. Huir juntos: fantasía imposible. “Voy a tener este hijo”, dijo ella, “y lo protegeré con todo.”

Tramó una historia: un oficial español en Cuba, romance secreto, muerte heroica a manos de piratas. Se retiró del mundo, despidió servicio, dejó sólo a leales y a quienes podían callar. Eligió una partera esclava, Jacinta, sabia de manos firmes. Gabriel quedó en la sombra, viendo a la varonesa caminar encinta por la caña, sabiendo que llevaba a su hijo.

En una noche tormentosa de septiembre de 1791, nació Leonardo: piel clara de la madre, ojos verdes del padre, cabello negro y rizado. Jacinta limpió, envolvió, entregó. Adelina lloró—dolor, amor, pánico, todo a la vez. Por el pasadizo, Gabriel se arrodilló junto a la cuna; una mano diminuta aferró su dedo. “Será Leonardo”, dijo ella. Los meses siguientes fueron calma engañosa. Adelina amamantó, cantó nanas; Leonardo creció despierto y brillante; y, con él, las sospechas.

En las visitas forzadas por etiqueta, el murmullo se volvió cuchillo: piel que no era marfil puro, ojos verdes inquietantes que recordaban a alguien de los campos. La acusación abierta llegó de Ricardo de Ayala, despechado pretendiente, en una cena de los Guzmán: “Curiosa la semejanza del pequeño con tu capataz Gabriel.” Silencio de plata, tenedores suspendidos. “Existen coincidencias genéticas, don Ricardo”, respondió Adelina, glaciar. “Y también la decencia de no mancillar honras en público.” Se marchó con dignidad. El rumor ya corría en Veracruz como melaza derramada.

Adelina contraatacó con una maniobra audaz: anunció un programa de liberaciones graduales para esclavos leales y capaces. Entre los primeros cinco, incluía a Gabriel—ni el primero, ni el último. Documento real, libertad con condiciones: trabajar cinco años más en la hacienda, salario modesto. Jaula dorada, pero jaula al fin para mantener apariencias. Gabriel lloró al recibir los papeles: la libertad técnica no alcanzaba el corazón. “Cambia todo en lo legal”, dijo Adelina. “Pero tienes razón: en lo que importa, seguimos atrapados.”

Leonardo cumplió un año en 1792. Adelina lo educó con obsesión amorosa. Gabriel lo visitaba de noche; le enseñaba cantos de su madre africana; lo dormía en brazos. De día, cruzaba frente a su hijo como extraño. Afuera, el aire social se volvía ácido: invitaciones cesaron, bancas en la iglesia se alejaban, las miradas pesaban. Al borde de 1793, llegó el obispo Pascual Fernández de Velasco con séquito y funcionarios de la Inquisición. Bendiciones en boca, amenaza en los ojos. “Rumores perturban sobre el padre de tu hijo”, dijo. “Examinaremos al niño con rigor científico.” Adelina mintió: fiebre alta, reposo. El obispo sonrió: “Puedo esperar.”

Aquella noche, Adelina llamó a Gabriel de urgencia: “Tienes que irte ya. Si nos encuentran la conexión, nos matan a todos.” Él quiso quedarse: “No es abandono.” Ella puso sobre la mesa un mapa y oro: barco a La Habana, luego Nueva Orleans, nueva identidad. “Nos reuniremos cuando calme.” Gabriel vio la fantasía desnuda: “Nos perseguirán.” No había opciones buenas, sólo tragedias posibles. Decidieron lo único viable: él se iría solo; Adelina quedaría para proteger a Leonardo bajo el manto frágil de su nombre.

A las tres de la madrugada, Gabriel se despidió de su hijo dormido—caricia en el cabello, promesa ahogada—y de Adelina—beso de despedida disfrazado de hasta pronto. Partió por el pasadizo con documentos, ropa y oro. La varonesa lo vio alejarse como una sombra en la ventana del estudio, lágrimas silenciosas, sabiendo que miraba al amor de su vida por última vez.

Dos días después, la Inquisición examinó a Leonardo: medidas, pesos, lente sobre cabello, ojos, facciones. Adelina rezó al Dios en quien ya no creía. El veredicto—ambiguo, cobarde y útil—no fue concluyente. La piel clara, los rasgos finos y la conveniencia económica de Santa María impidieron una acusación formal. El obispo se retiró con advertencias veladas. Adelina ganó una batalla; el precio fue el exilio perpetuo de Gabriel.

Los años siguientes fueron de luto silencioso. Adelina educó a Leonardo con amor feroz, historia, letras, matemáticas, filosofía. Le inventó un legado—el oficial español heroico—para que no creciera a la intemperie. Leonardo brillaba, pero estaba solo: otros niños lo evitaban; los adultos lo miraban con curiosidad malsana o desprecio velado.

En Nueva Orleans, Gabriel se hizo carpintero, ahorrando cada moneda para un plan de regreso. En 1795, envió una carta: tenía documentos falsos de comerciante español apellidado Herrera; proponía regresar, comprar propiedad, cortejarla como viudo respetable. Adelina leyó con esperanza y terror: si lo reconocían, él moriría y a ella le quitarían al niño. Consintió con condiciones: dos años más para consolidar la identidad, red de contactos, historia sólida. Gabriel aceptó, tragando el tiempo como veneno lento.

Entonces, 1796: fiebre amarilla. Llegó por el puerto como incendio invisible. Santa María, aislada, no escapó. Adelina impuso cuarentenas, quemó ropas, aisló enfermos. El mosquito burló muros. Leonardo cayó con fiebre y cefalea; luego, piel amarilla; luego vómito negro. Los médicos eran impotentes: sangrías y rezos. Diez días de lucha: paños fríos, brazos de su madre, nanas rotas, promesas a un Dios sordo. Al amanecer del 18 de septiembre, con cinco años, Leonardo dijo: “Mamá, tengo mucho frío”, mientras ardía por dentro. Su respiración se hizo hilo; los ojos verdes, espejo de su padre, se apagaron.

Adelina no lloró al instante: meció el cuerpo horas, cantando mecánicamente, negando la realidad. Criados amorosos prepararon el entierro. Tumba de mármol blanco, ángel con rosa, inscripción: “Leonardo Antonio de Solís Duarte, hijo amado, 1791–1796.” Padre no mencionado, jamás.

Tres meses después, la noticia llegó a Gabriel en Nueva Orleans. Cayó de rodillas, sin sonido, sacudido por un dolor sin forma. Había perdido a su hijo sin enseñarle a leer, sin contarle cuentos, sin decirle “te amo” a la luz del día. Decidió regresar de inmediato—riesgos y máscaras al diablo. En enero de 1797, desembarcó en Veracruz como comerciante próspero. Compró una pequeña propiedad, tejió contactos y preguntó por la varonesa.

Supó que Adelina se había apagado. Dejó de administrar; delegó en mayordomos; se encerraba en el estudio donde había amado y jugado con Leonardo; no comía, no dormía; miraba la caña balancearse, anclada a esa tierra donde su hijo reposaba.

Logró visitarla bajo pretexto comercial. Al verla, ella se desmoronó entre sus brazos: “No debiste venir.” “Que me reconozcan ya no me importa”, dijo él. Ella había aprendido la lección amarga: el amor no basta contra la arquitectura del mundo. “Tienes que irte otra vez—esta vez para siempre. Vive y encuentra paz. Yo me quedo aquí: esta hacienda es mi prisión y lo único que me queda de Leonardo. Está enterrado aquí. No puedo abandonarlo.” Pasaron la última noche hablando del hijo perdido. Al alba, Gabriel se preparó. “¿Te arrepentiste?”, preguntó. “Del sufrimiento, sí. De que nuestro hijo no conociera un mundo que lo aceptara, sí. De amarte, nunca.”

Se fue y no volvió. Años después, rumores lo ubicaron en California, carpintero, casado, con hijos—sin hablar jamás de su pasado.

Adelina vivió hasta 1815, administrando con eficiencia mecánica, sin pasión. Nunca se casó. Liberó gradualmente a todos los esclavos de Santa María. Visitó a diario la tumba de Leonardo, hablándole como si aún oyera. En su testamento pidió ser enterrada a su lado. Así se hizo: Adelina de Solís Duarte (1765–1815), “reunida al fin con su hijo amado”.

La hacienda fue vendida, dividida, olvidada. La casa grande cayó en ruinas. Pero la historia persistió en susurros: la varonesa de Veracruz y el esclavo más fuerte no terminaron con triunfo romántico, sino con la verdad desnuda de ciertos amores: nacen en mundos que jamás permitirán que florezcan. Desafiarlos cuesta más de lo que cualquier corazón puede pagar. Y aun así, entre la piedra y la caña, en noches de viento, algunos juran haber visto un resplandor en la vieja biblioteca y haber oído un clavicordio tocar muy bajo, como si una promesa, a destiempo y a deshora, se negara a morir del todo.

News

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

El eco de una sonrisa perdida

El eco de una sonrisa perdida Catalina Reyes creía en el poder de las imágenes. Durante una década, su agencia…

End of content

No more pages to load