Le dio agua a una chica apache gigante; al día siguiente, 300 guerreros sitiaron su rancho.

Entre los acantilados escarpados del cañón y las llanuras abiertas y secas donde el viento, en vez de traer lluvia, levantaba polvo, Jacob Thorn se encontró una tarde con algo inesperado. Al caminar hacia el pozo, vio junto a la valla de madera una figura desplomada: una mujer joven, de gran altura, con el cabello oscuro enredado, cubierta de sangre seca y tierra. La ropa de piel de venado adornada con cuentas dejaba claro que era apache. Sus labios estaban resecos, agrietados por la sed. Jacob le ofreció un cubo de agua; ella lo miró sin gratitud, con una desconfianza profunda. Aun así bebió—no una, sino tres veces. Al terminar, se puso de pie; se mantuvo erguida y silenciosa, observando el rostro de Jacob como si quisiera grabarlo en su memoria, y luego, sin una palabra, se perdió entre las colinas.

Jacob la contempló desvanecerse en el aire caliente. Pensó que no la volvería a ver; estaba equivocado. Llevaba el tiempo suficiente en esas tierras para sentir que algo estaba cambiando. Su granja, ocultada dentro de un valle poco profundo donde la hierba apenas crecía, tenía al vecino más cercano a dos días de cabalgata hacia el sur. Había elegido esa soledad a propósito: nadie hacía preguntas, nadie se metía en líos. Solo había ganado, unos pocos caballos y un silencio que ayudaba a olvidar lo que un hombre deseaba dejar atrás. No huía de nada en particular; simplemente quería mantenerse lejos del ruido de los que siempre creían saber lo mejor.

Aquella noche, después de que la joven desapareciera entre las colinas, Jacob volvió a sus tareas habituales: alimentó los caballos, revisó la valla de madera que empezaba a pudrirse, y por fin reparó la bisagra de una puerta que chirriaba desde hacía semanas. Pero su mente retornaba a ella una y otra vez. No podía olvidar su mirada: no había miedo, ni gratitud; era como si lo estuviera sopesando, tomando en silencio una decisión que Jacob no entendía. Se dijo que no significaba nada: por ahí pasaba gente constantemente—vagabundos, buscadores de oro, familias nativas que iban o venían de remotos puestos comerciales. Tal vez se había perdido, se había herido; ahora se había ido. Todo debería haber terminado ahí.

Acostado en su estrecha cama aquella noche, una sensación le roía por dentro: algo en el aire era distinto. Los caballos afuera estaban inquietos; se movían en el establo, golpeando el suelo con los cascos. En una ocasión, el alazán lanzó un relincho agudo que desgarró el silencio nocturno. Jacob se incorporó y prestó atención; no hubo más. Solo el viento golpeando las paredes y, a lo lejos, el sonido de un animal cazando en las colinas. Volvió a tumbarse, fijando los ojos en las vigas del techo. “Mañana,” se dijo; “iré a revisar el rebaño en los pastos del norte. Mañana todo volverá a la normalidad.” Lo repitió hasta las primeras luces del alba.

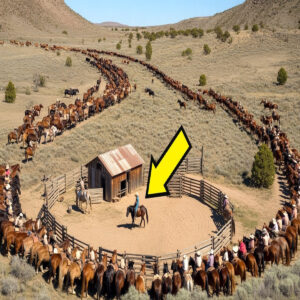

Cuando el sol salió, salió también él; se echó el rifle a hombros y entornó los ojos ante el brillo. El cielo, cerca del horizonte, era un azul suave que se volvía blanco; el valle se desplegaba en una llanura amplia cubierta de matorrales y rocas. Entonces los vio. Al principio pensó que eran sombras en la cresta—un juego de luz. Pero las sombras no se mueven, no se sientan a caballo a observar en silencio. Contó: diez, veinte… hasta que dejó de contar. Estaban en la cresta norte, en la ladera este y en la ladera del lecho seco del arroyo al oeste. Dondequiera que miraba, aparecían más. Guerreros apaches montados—lanzas en mano y fusiles que brillaban incluso a distancia. No se acercaron, no gritaron, no hicieron señas: simplemente estaban allí, rodeando su granja como un lazo que se iba apretando.

La mano de Jacob, por instinto, fue al fusil apoyado junto a la puerta; se detuvo. ¿De qué servía un arma contra tantos? Salió al patio; sus botas crujieron sobre la tierra seca. Los caballos se habían acurrucado en la esquina más alejada del establo; ojos abiertos de par en par, fosas nasales dilatadas—sentían la amenaza. Jacob escudriñó el horizonte, intentando entender. No era una incursión; las incursiones llegan rápido, golpean y desaparecen. Esto era distinto: cuidadoso, con propósito, con un mensaje—¿pero de qué tipo?

Pensó en la joven: el agua, su mirada… y como si pensar en ella pusiera algo en marcha, un solo jinete se separó del grupo en la cresta norte y empezó a descender la ladera. El caballo bajaba con cuidado por el pedregal; en manos de alguien diestro. Cuando el jinete se acercó, Jacob no se movió; no tomó el fusil, no corrió; observó. “¿Se acabará todo hoy?” pensó.

Se detuvo a unos quince metros. Era un hombre viejo; su rostro parecía tallado por el sol y el viento—y por algo más fuerte: la autoridad. No llevaba pintura de guerra; no le hacía falta; la fuerza de su presencia hablaba por sí sola. Detrás de él aparecieron más jinetes; se alinearon con orden; silenciosos y alerta. En el silencio que se prolongaba, Jacob sintió un nudo en la garganta; el aire era pesado y tenso. El viejo alzó la mano lentamente—no para saludar, ni para amenazar—solo la sostuvo en alto, como si esperara que Jacob comprendiera algo.

El corazón le golpeaba en el pecho. Fuera lo que fuese, seguramente se había decidido antes de que él abriera los ojos aquella mañana. ¿Dar agua a la joven le había salvado la vida o sellado su destino? La mano del hombre seguía en alto; Jacob empezó a oír el zumbido de la sangre en las orejas. Había oído historias de los guerreros apaches—que podían dejar solo huesos en un instante, que sus ataques hacían temblar a soldados experimentados… Le habían parecido exageraciones; ya no estaba tan seguro. El viejo bajó la mano, luego desmontó; sus movimientos eran conscientes, casi rituales. Caminó diez pasos y se detuvo; se quedó inmóvil. Jacob se obligó a respirar con regularidad. Si quisieran matarlo, lo habrían hecho de noche, mientras dormía, o con una flecha silenciosa a través de la pared de la cabaña; pero habían esperado—al sol, a que saliera y los viera… Eso significaba algo.

Jacob avanzó también; diez pasos y se detuvo. Entre ambos había ya unos quince metros de tierra seca; se miraron. El rostro del guerrero era como cuero gastado; surcado por años de sol. Sus ojos, oscuros e ilegibles; mechones plateados en el cabello largo. Tenía las manos vacías; un cuchillo al cinto; el fusil atado al caballo. Jacob mantuvo los brazos a los lados; las palmas abiertas, visibles—quería mostrar que no era una amenaza. No habló; no compartían idioma.

Largo silencio… Los caballos se movieron; arriba, un halcón giraba perezoso, ajeno a la tensión de abajo. Entonces el viejo elevó de nuevo la mano, pero esta vez señaló el pozo. Un escalofrío recorrió a Jacob: el pozo, el agua, la joven… El hombre bajó la mano e hizo el gesto de verter agua y beber. El mensaje era claro. Jacob asintió levemente: sí. La expresión del hombre no cambió, aunque su postura se aflojó. Giró la cabeza y habló en su lengua con tono nítido y decidido. Como respuesta, los guerreros abrieron un paso en la ladera este. De ese paso surgió un único jinete.

El aliento de Jacob se atoró: era ella—la joven del día anterior. Pero ahora se veía por completo distinta: el cabello, trenzado con pulcritud y adornado con cuentas; nueva ropa de piel de venado y un collar de turquesa y plata. Sentada recta y orgullosa sobre un caballo pintado, imponía incluso a distancia—casi 1,80, quizá más; no era raro que la llamaran “Gigante”. Destacaba entre los demás guerreros. Bajó con calma segura; a diferencia del viejo, no se detuvo a distancia: condujo el caballo directo hacia Jacob y se paró a solo tres metros. Sus facciones eran nítidas. Lo miró otra vez, como ayer: analizando, evaluando.

Por fin habló. Su voz era serena; su inglés, vacilante pero comprensible: “Tú das agua.” No era una pregunta—una constatación. Jacob asintió: “Sí.” La joven miró brevemente al viejo y volvió a Jacob: “Tú no sabes quién.” No era pregunta; era medida. Jacob negó con la cabeza: “No. Estabas herida; necesitabas ayuda.” Un leve cambio en su rostro—no se supo si sorpresa u aprobación. Habló rápido en su lengua al viejo; él escuchó en silencio y respondió con una palabra. La joven volvió a Jacob: “Mi padre dice: ‘O eres valiente o estás loco.’”

El nudo en la garganta de Jacob se apretó. “Padre”—ese hombre no era solo un guerrero; era líder; y ella no era cualquiera: la hija del jefe que comandaba a cientos de guerreros. “No lo sabía,” dijo suavemente. “Por eso vives,” contestó la joven. Voz llana, clara y nítida. “El que sabe, pide recompensa. Tú diste agua porque alguien tenía sed. Eso es distinto.”

El viejo habló de nuevo, esta vez más largo y con tono grave. La joven escuchó con atención y tradujo: “Mi padre dice que debía pasar una prueba—caminar sola tres días; sin comida ni agua; demostrar fuerza y preparación. Caí, me golpeé la cabeza, perdí el rumbo. Tu agua me salvó la vida.”

Jacob sentía el peso de las miradas de cada guerrero sobre los hombros; cientos de ojos lo juzgaban. “Me alegra que estés bien,” dijo con honestidad. La joven ladeó levemente la cabeza, como leyendo entre sus palabras: “¿No tienes miedo?” Jacob, tranquilo y sincero: “Tengo miedo a morir. Pero sacar un arma o huir no arregla nada; por eso sigo aquí.” Por primera vez asomó un leve gesto de satisfacción—no era una sonrisa plena, pero casi. Habló con su padre en apache; el viejo asintió una sola vez y caminó hacia su caballo. La joven miró a Jacob por última vez: “Nosotros observamos. Veremos si dices verdad o mentira. Si cuentas de nosotros a otros blancos. Si eres bueno o malo. Lo sabremos.” “¿Cuánto tiempo?” preguntó Jacob; ella no respondió. Dio vuelta al caballo y subió la ladera; el viejo tras ella. Los guerreros no se fueron; se instalaron en las crestas—silenciosos, inmóviles, en guardia.

Pasaron tres largos días inquietos. Los guerreros no desaparecieron; se relevaban; permanecían de pie por turnos. Cada tarde, el humo de las hogueras que se elevaba al cielo era un recordatorio silencioso de que estaba vigilado. Jacob intentó aferrarse a su rutina; nada parecía igual. Alimentar los caballos era como actuar ante un público; reparar la valla, superar un examen; sacar agua del pozo, preguntarse si contaban cada gota del primer pozo donde la encontró. Dormía a duras penas; cualquier sonido lo hacía sobresaltarse. Los caballos también sentían la tensión; estaban inquietos, fácilmente asustadizos. Una tarde, el alazán pateó tanto la valla que Jacob tuvo que separarlo de los demás.

Al cuarto amanecer, notó algo nuevo: durante la noche, alguien había bajado de la cresta y dejado un paquete ante la puerta—cuidadosamente envuelto en piel de animal. Dentro había trozos de carne seca y una pequeña vasija de barro con agua. Jacob se quedó mirando. ¿Qué significaba aquel regalo? ¿Ayuda por respeto, o mantenerlo con vida para que completara la prueba? Fuera cual fuera el motivo, comió la carne; era seca, salada y dura—pero su provisión escaseaba y con los guerreros ocupando el valle le era imposible ir al pueblo.

Al quinto día la soledad se le echó encima. Jacob apreciaba la soledad, pero esto era distinto: no era paz, era estar observado cada segundo. Se sorprendió hablándoles a los caballos; no esperaba respuesta—solo quería oír su propia voz.

Al sexto día, ella volvió—esta vez sola. Se detuvo de nuevo a tres metros. “Todavía estás aquí,” dijo. “No tenía muchas opciones,” respondió Jacob. La joven desmontó y se acercó; de cerca parecía aún más alta—casi a la altura de sus ojos, y Jacob no era un hombre pequeño. Sus ojos, atentos y reflexivos; lo examinaban como un rastreador que lee huellas en la tierra. “Pudiste huir.” “Lo habría intentado de noche,” dijo Jacob; “pero no habría llegado ni una milla; habría muerto antes de cruzar la cresta.” Ella asintió levemente: “Eres listo.” Su voz era neutra, pero sonaba a elogio. “La mayoría de los blancos huye; los atrapan; mueren. Tú te quedaste y esperaste.” “¿Qué más podía hacer?” Ella no respondió de inmediato; caminó hacia el pozo y miró dentro: “Profundo.” “Lo suficiente,” confirmó Jacob. “No se seca ni en verano.” “¿Por eso estás aquí? ¿Porque el agua es buena?” “También por eso,” dijo Jacob. Ella se volvió hacia él: “Mi pueblo también necesita agua. Estas tierras antes eran nuestras.” Pausó; voz serena pero firme: “Ahora los blancos levantan vallas, cavan pozos; toman lo que antes era libre.”

Jacob sintió el dolor en sus palabras. Había comprado su tierra con apego a las leyes; pero quienes escribieron esas leyes nunca preguntaron si significaban algo para el pueblo apache. “No quiero problemas,” dijo escogiendo bien las palabras. “El problema ya está aquí,” respondió ella. “La pregunta es: ¿qué harás con él?”

Antes de que Jacob respondiera, el valle se llenó de disparos—explosiones secas, uno, otro, otro. Lejanos pero claros. La joven giró la cabeza hacia la cresta del este; los disparos lo cambiaban todo. Los guerreros apaches se movilizaron; cambiaron posiciones, desplazándose como una marea que giraba. Más disparos, cada vez más cerca. Ella dio órdenes severas a los guerreros cercanos; uno le gritó algo; su rostro se tensó, apretó la mandíbula. Se volvió a Jacob: “Vienen blancos. Muchos; armados.” “¿Cuántos?” “Veinte—quizás más. Cazan.” Lo miró de nuevo; esta vez sus ojos tenían algo más que curiosidad: juicio, cálculo, quizá ambas cosas. “Nos cazan.”

Los disparos ya estaban muy próximos. La joven montó de un salto y empezó a subir la ladera: “Si te encuentran con nosotros, te matarán también. Pensarán que eres de los nuestros.” “¿Adónde vas?” Jacob preguntó, sin respuesta. Los guerreros del contorno se habían desvanecido en las colinas como niebla matinal. Jacob se quedó solo en el patio; el sonido de los jinetes que se acercaban crecía: gritos de hombres—no de miedo, sino de los que creen aproximarse a un peligro y se preparan para destruirlo.

Entraron por el sendero del este como una tormenta; levantando nubes de polvo tras de sí. Jacob contó al menos quince jinetes—quizá más. Ropa dura de la vida fronteriza: pantalones de lona, camisas manchadas de sudor, sombreros anchos cubiertos de polvo. Todos armados; algunos con fusiles en la montura; otros con pistolas al cinto. Sus rostros no ardían solo por el calor, sino por la mezcla peligrosa de adrenalina y rabia.

El líder levantó la mano al verlo para que redujeran la marcha; se detuvieron a unos treinta metros de la cabaña. Los caballos resoplaban fuerte; flancos mojados de sudor, espuma en las bocas. “¿Estás solo por aquí?” gritó el primero—hombre corpulento, barba espesa, ojos afilados y vigilantes. Escaneaba el valle, atento. “Solo yo,” dijo Jacob—voz serena, manos visibles. “¿Han pasado apaches por aquí?” preguntó otro, más joven, con el fusil ya listo. “Seguimos a un grupo de guerra; ayer vimos señales de humo; las huellas llevan justo aquí.”

Jacob podía mentir: decir que habían pasado de largo; no serviría—habían visto las huellas: pisadas, restos de hogueras, señales de que cientos se habían hospedado allí. “Vi algunas huellas,” dijo con cautela. “Pero ahora se han ido.” El barbudo entornó los ojos: “¿En qué dirección?” “Al norte—quizá hace veinte minutos oí cascos.” No era del todo falso; los guerreros se habían ido; el norte era una suposición razonable. El joven no parecía convencido: “Vivir solo aquí requiere valor; esto es tierra apache.” “Es mi tierra,” respondió Jacob; “la pagué.” El joven gruñó: “A los apaches no les importa el papel.”

El barbudo desmontó y se acercó unos pasos: “Has tenido suerte; no te atravesaron con una flecha.” “Quizá soy demasiado insignificante para molestarse,” dijo Jacob con calma. El hombre soltó una risa que no era risa: “Somos una milicia voluntaria; perseguimos a un grupo que quemó tres granjas al sur hace dos semanas; mataron a una familia; venimos a ajustar cuentas.” Escupió al suelo. A Jacob se le encogió el estómago: “¿Seguro que eran apaches?” “Las huellas no mienten,” dijo el joven; “grupo de guerra—sus rastros llegaron aquí.”

El barbudo estudió el rostro de Jacob: “Raro que estés tan tranquilo tras tener enemigos acampando a pasos de tu puerta.” “Entrar en pánico no sirve,” dijo Jacob. “¿Qué escondes?” El joven apretó la culata. “Solo intento sobrevivir—como todos.” El barbudo pasó junto a Jacob hacia la cabaña: “¿Podemos dar agua a los caballos, echar un vistazo?” Jacob no tenía elección; eran más, armados, atentos. “Adelante,” dijo.

Los jinetes desmontaron y se desplegaron: unos llevaron los caballos a los bebederos del pozo; otros siguieron caminando, ojos rastreando cada rincón, buscando cualquier indicio que desmintiera la historia de Jacob. Algunos rodearon la cabaña, examinando el suelo con cuidado; huellas, pistas… El joven del fusil no desmontó; miraba a Jacob con abierta sospecha. “¿Tienes provisiones dentro?” preguntó. El barbudo señaló la puerta. Jacob: “Las suficientes para apañarme.” El hombre: “Llevamos tres días rastreando; necesitamos algo; pagaremos.” Jacob: “Veré qué puedo separar.”

Caminaron hacia la cabaña; el barbudo detrás. Al acercarse a la puerta, Jacob percibió movimiento en la cresta oeste—un leve temblor, una silueta tras una roca. Los apaches no habían desaparecido; se habían replegado; tomaban distancia ante el peligro… pero seguían allí; observaban. Si la milicia los encontraba, habría sangre.

Mientras el barbudo repasaba las estanterías, preguntó: “¿Tienes café?” “Un poco,” respondió Jacob. “Lo que puedas dar, lo tomamos.” Luego se volvió directo a Jacob; su voz cambió: “Y nos dirás exactamente hacia dónde fueron. No es una sugerencia—es una orden.” Jacob sostuvo la mirada. Era el momento. Podía enviarlos al norte, donde no había nadie; o al oeste, directo a una emboscada. O decir la verdad y arriesgarse a ser sacrificado por hombres que lo acusarían de traidor.

Desde fuera llegó un grito: “¡Huella fresca! ¡Muy cerca!” El rostro del barbudo cambió; la mano se fue al arma: “¿Hace cuánto se fueron?” Jacob lo miró a los ojos: “No lo suficiente.” El barbudo desenfundó y salió; Jacob detrás. Junto a la valla del este, varios milicianos señalaban el suelo: marcas nítidas y ordenadas de cascos en tierra blanda—decenas de caballos sin herrar avanzando con ritmo; prueba irrefutable. “Aquí estuvieron,” dijo uno agachándose; “desde hace tiempo—quizá días.” El joven giró de golpe; fusil en mano: “¡Mentiste! No se han ido; acamparon aquí.” Jacob, sereno: “Dije que vi huellas; no dije que me atacaron.” El barbudo gritó: “¿Por qué no lo dijiste? Eres un blanco viviendo en tierra apache; ¿por qué no te mataron?”

Jacob sabía que tenía una única oportunidad para decir lo correcto y evitar que subieran a las montañas a iniciar una masacre. “Quizá porque no les di motivo.” La voz del joven se endureció: “¿Estás de su lado?” “Estoy del lado de vivir,” dijo Jacob. “Había trescientos guerreros en esas crestas; si quisieran matarme, no estaría aquí; no quisieron; y yo no peleé con ellos.” El rostro del barbudo palideció: “¿Dices que trescientos rodearon esto seis días?” “Exactamente. Y no se disparó una sola bala.”

Se miraron entre ellos; no hacía falta mucha inteligencia para entenderlo: quince hombres con fusiles contra trescientos guerreros experimentados—insensatez. “Entonces, ¿por qué estaban aquí?” preguntó uno; “los guerreros no acampan sin motivo.” Jacob tomó aire; escogió bien las palabras: “Ayudé a una de ellos—una joven herida; le di agua.” El joven entornó los ojos: “¿Ayudaste a una piel roja?” La afrenta apretó la mandíbula de Jacob, pero no perdió la calma: “Ayudé a una persona; sangraba y tenía sed; como lo haría con cualquiera de ustedes.”

El barbudo no escondió la duda: “¿Y su forma de agradecer fue rodear tu tierra?” Jacob: “No estaban aquí para agradecer; estaban vigilando—querían asegurarse de que no llamaría al ejército. Creo que tenían razón en ser cautos.” El barbudo enfundó, pero mantuvo la mano cerca: “¿Sabes lo que hicieron al sur? Quemaron casas, mataron niños. ¿Debemos olvidar?” Jacob: “Antes de disparar, asegúrense de apuntar a los culpables. Estos no han hecho daño; me han puesto a prueba.” “¿Por qué te probaron?” Antes de que respondiera, el valle resonó con un sonido alto, agudo y extraño—ni humano ni animal; algo entre ambos: una señal.

Todos se quedaron inmóviles; los caballos golpearon inquietos. El sonido se repitió, rebotando en las paredes del cañón; esta vez no estaba solo—llegó una respuesta desde la cresta norte, luego desde el sur y después desde el oeste. La misma llamada inquietante se repitió en todas direcciones; el valle entero se llenó de ese sonido; las paredes de silencio se cerraban. “Siguen ahí,” susurró el joven; la voz y las manos le temblaban. El barbudo rastreó las crestas; sus ojos recorrieron el paisaje, viendo solo rocas, matorrales, sombras cambiantes—no había movimiento, ni objetivo—solo un coro de señales que se acercaban, insistentes.

“¡Formen un círculo más cerrado junto a los caballos!” vociferó. “Nos vamos ahora mismo.” “Vinimos a luchar,” protestó uno. “A luchar contra saqueadores,” replicó el barbudo montando; “no contra trescientos con ventaja de terreno. ¡En marcha!” Ya nadie necesitaba convencerse; subieron a las sillas. Los caballos se encabritaron, pisaron duro; los animales también sentían la tensión, el peligro. El joven caminó hacia atrás con el fusil apuntando a las colinas; ojos como platos. En segundos, todos estaban montados; las bocas de los caballos espumaban; ansiaban huir.

El barbudo miró a Jacob por última vez: “Si te quedas, eres un necio.” “Tal vez,” dijo Jacob; “pero sigue siendo mi casa.” “Cuando la quemen, no habrá casa.” Con eso, giró el caballo y se alejó al galope. Se fueron hacia el sur tan rápido como habían llegado, entre nubes de polvo; sus voces furiosas se desvanecieron pronto en el viento y el silencio del desierto.

Jacob quedó solo de nuevo y, como al principio, las extrañas llamadas cesaron de golpe; el valle quedó quieto y sereno—como tras la tormenta. Entonces vio movimiento: un jinete solitario apareció en la cresta—era la joven; descendió despacio sobre su caballo pintado. Tras ella vino su padre; y otros doce guerreros montados. Con pasos silenciosos y cautos bajaron a la llanura. Ella desmontó y caminó hacia Jacob—rostro inescrutable. “No dijiste,” dijo. “Podías haber contado dónde estábamos; sabías que querían matarnos.” Jacob: “Si lo hubiera dicho, estarían contentos. No quiero que nadie muera.” La joven lo miró largo rato, luego habló en apache a su padre; el jefe escuchó en silencio, con expresión imposible de leer, sin interrumpirla. Cuando terminó, dijo algo breve y claro. Ella se volvió hacia Jacob: “Mi padre dice: ‘La prueba terminó—aprobaste.’”

El nudo dentro de Jacob se aflojó; la tensión de días se deshizo—no sabía si era alivio o cansancio. “¿Y ahora qué?” La expresión de ella se suavizó—no era sonrisa plena, pero casi: “Ahora hablaremos.”

El jefe desmontó y caminó hacia la cabaña; no pidió permiso, pero no fue arrogante—era la confianza tranquila de quien está acostumbrado a ser respetado. Ella lo siguió; Jacob entró último, sintiéndose extraño, como huésped en su propia casa. El jefe se detuvo en el centro de la pequeña habitación; sus ojos recorrieron los objetos sencillos: provisiones en estantes de madera, la cama austera bajo la ventana oeste. Dijo algo en apache; ella tradujo: “Dice: ‘Vives con sencillez—como un guerrero; sin excesos.’” Jacob no supo si era elogio u observación: “No necesito mucho,” dijo.

El jefe arrastró una silla y se sentó; indicó a Jacob que hiciera lo mismo. Ella quedó de pie junto a la puerta, en un lugar desde el que veía bien a los dos. “Me llamo Tazhi,” dijo con tono formal—dando su nombre por primera vez. “En nuestra lengua significa ‘hermosa’; los blancos se ríen porque soy alta; pero mi padre dice que ‘Soy hermosa como la montaña—alta, fuerte, inquebrantable.’” “Es un buen nombre,” dijo Jacob con sinceridad. “¿Y tu padre?” “Su nombre no es uno que tú vayas a decir,” respondió Tazhi sin dureza, solo con claridad. “Él es el jefe; eso basta.”

El jefe habló; su voz era serena, honda; Tazhi lo escuchó con paciencia antes de traducir: “Me diste agua cuando era débil; no pediste nada a cambio; no esperaste nada; no me tocaste; no intentaste retenerme; me diste lo que necesitaba y me dejaste ir.” Pausó: “La mayoría de los blancos no hace eso; la mayoría toma, exige, causa dolor; pero tú diste.” Jacob miró a los ojos del jefe: “Ella necesitaba ayuda; nada más.”

Tazhi siguió: “Mi padre dice que la prueba no fue fácil; te observaron seis días, esperaron seis días—para ver si huías, si ibas al pueblo a llamar soldados, si nos entregabas por seguridad o por dinero.” Se detuvo y añadió: “No hiciste ninguna de esas cosas; incluso cuando llegaron los hombres armados, no nos delataste; podías hacerlo; ganarías su confianza; te llamarían ‘buen blanco’, ‘valiente’, alguien que ayuda a matar apaches…” Jacob, otra vez en calma: “No quiero que nadie muera.” El jefe, a través de Tazhi: “Pero tampoco quieres morir—eso es sabio. El que desea la muerte no sirve a nadie; el que elige vivir y decide cómo vivir es valioso.”

El jefe tomó una bolsa de cuero, sacó algo envuelto en tela suave, lo colocó en la mesa y lo abrió con cuidado: un collar—un patrón complejo de cuero y cuentas, trabajado en azul y blanco. “Es una señal de protección,” explicó Tazhi. “Si lo llevas, mi pueblo te reconocerá como amigo; nadie te dañará; nadie te robará; estarás bajo la protección de nuestra tribu.” Jacob lo miró—vacilante: “No entiendo—¿por qué yo?” Tazhi: “Porque mostraste honor cuando nadie lo esperaba; porque al elegir el silencio arriesgaste tu vida; porque mi padre ve en ti algo raro: un blanco que entiende que la tierra pertenece a todos; que el agua pertenece al sediento; que la gente es solo gente.”

El jefe habló de nuevo, más largo, con palabras acentuadas, tono serio; Tazhi tradujo con cuidado: “Estas tierras fueron apache—todas; los ríos corrían libres; los animales vagaban sin vallas; luego llegaron los blancos con papeles llamados títulos y se adueñaron de lo que no debería pertenecer a nadie; levantaron vallas, cavaron pozos; trazaron límites diciendo ‘esto es mío, aquello es tuyo, no puedes cruzar.’ Pero tú eres distinto; sí, tienes valla; sí, tienes pozo; pero cuando alguien pidió agua, diste; no preguntaste ‘¿Eres apache?’ ni ‘¿Eres cristiano?’—no preguntaste nada; diste agua al sediento.” Jacob murmuró: “Cualquiera lo haría.” El jefe, en inglés, bajo pero claro: “No.” Siguió en apache; Tazhi tradujo: “La mayoría no lo hace; la mayoría, cuando ve una joven apache, ve peligro u oportunidad—alguien a temer o usar; tú no; viste a alguien que pedía ayuda—esa es la diferencia.”

El jefe se levantó; dejó el collar sobre la mesa y lo empujó hacia Jacob. “Si lo llevas,” dijo Tazhi, “estarás protegido.” Jacob tomó el collar; las cuentas estaban tejidas con esmero, cada una colocada con cuidado; el cuero, suave pero firme—hecho por manos hábiles. “¿Qué significa para mí?” “¿Para tu granja?” Tazhi miró a su padre y respondió sin esperar: “Que podrás vivir en paz aquí; mi gente no te dañará; cuidaremos tu tierra cuando no estés; si otros apaches pasan, les diremos que eres amigo.” Pausó y siguió: “Pero hay más: esos blancos volverán—quizá no hoy, quizá no mañana, pero volverán; quieren guerra; venganza por cosas que creen que hicimos; si te ven con ese collar, pensarán que los engañamos; no lo entenderán; querrán hacerte daño.”

El jefe habló por última vez; palabras cortas y firmes; Tazhi las trasladó con tono neutro: “Mi padre dice: ‘Elige con cuidado: si tomas nuestra protección, tomas su peligro; no puedes elegir ambos.’”

Jacob miró el collar; lo sopesó—no solo su peso físico, sino el significado. No era un regalo; era una elección: una línea trazada en la tierra; debía escoger un lado. Pensó en los hombres que se habían ido; en la mirada fría del barbudo, en la mano temblorosa del joven sobre el fusil… volverían, y si lo veían con colores apaches, no preguntarían; alzarían armas: para ellos, Jacob sería traidor. “¿Pero qué significaba ya ‘mi gente’?” se preguntó: ¿los que toman tierras por la fuerza y lo llaman ley; los que cazan a otros y lo llaman justicia; era “de los suyos” solo por parecerse a ellos?

Alzó los ojos hacia Tazhi; ella permanecía en silencio—alta y erguida; sin presión, sin súplica; esperando; tranquila, como quien acepta de antemano la respuesta. Cuando la encontró, estaba muriéndose de sed y Jacob le había dado agua; ni más ni menos. Ahora, por ese gesto humano, le ofrecían paz—seguridad, respeto… o podía devolver el collar y rechazarlo; intentar permanecer neutral—en un lugar donde la neutralidad se volvía cada vez más imposible; vivir solo; confiar en nadie; esperar mantenerse a distancia. Esa vida había elegido al venir: soledad, silencio, paz por la distancia. Pero el mundo había llamado a su puerta; ahora lo obligaba a decidir.

Miró el collar por última vez; luego lo pasó lentamente por la cabeza y lo colocó sobre el pecho. Las cuentas presionaron con suavidad; ya no estaban frías. “Desde el principio he intentado vivir con honestidad,” dijo. “Esto es seguir ese camino.” El jefe no habló, pero su postura cambió: un asentimiento apenas perceptible—aprobación silenciosa. Luego puso la mano en el hombro de Jacob; toque breve pero significativo—dijo más que mil palabras.

Tazhi intercambió unas palabras en apache con su padre; él respondió. Ella se volvió a Jacob: “Mi padre dice: ‘Eres valiente o imprudente—quizá ambas cosas.’ También dice: ‘Hombres así son audaces; a veces se vuelven historias que se cuentan por años.’” “No quiero ser la historia de nadie,” dijo Jacob; “solo vivir en silencio.” Tazhi: “La paz requiere más fuerza que la violencia; cualquiera puede apretar el gatillo, pero elegir no hacerlo cuando todos desean sangre—eso es otra cosa.”

El jefe se dirigió a la salida; Tazhi lo siguió, pero se detuvo en la puerta: “Seguro que tienes preguntas.” “Muchas,” dijo Jacob; “pero pueden esperar.” “Haz una,” susurró. Jacob pensó; luego preguntó: “Esa prueba—tres días sola, sin agua ni comida—¿la superaste?” El rostro de Tazhi era inescrutable: “Sobreviví; basta. Pero no fue como pensaba: caí; necesité ayuda; algunos dirán que por eso fallé.” “¿Y tú qué crees?” “Que caer me enseñó más que mantenerme en pie; a veces pedir ayuda es más difícil que seguir sola; a veces la verdadera fuerza está en saber cuándo aceptar.”

Su padre la llamó desde fuera con voz tranquila pero firme; “Es hora de irnos.” “Vamos al norte,” dijo Tazhi; “no podemos quedarnos mucho en ningún sitio; siempre aparece alguien que quiere tomar lo nuestro.” “¿Volverás?” “Tal vez si necesitamos agua… o recordar que no todos los blancos son iguales.” Montó con una fluidez perfecta; su padre estaba listo; los guerreros también. Se encaminaron hacia las crestas; con cada paso alejándose de la granja, el silencio retornaba. Antes de perderse entre las rocas, Tazhi miró atrás y alzó la mano—quizá una despedida, quizá otra cosa… y desaparecieron, mezclándose con la tierra como si nunca hubieran existido. El valle volvió al silencio—demasiado silencio.

Jacob se detuvo en la puerta y tocó el collar; las cuentas se habían calentado con su cuerpo. Sabía lo que significaba: estaba protegido; pero también marcado; lejos, los hombres que se habían ido ahora estarían en su pueblo contando historias—historias que prenderían fuego, traerían más hombres, más armas, más problemas. La paz que Jacob quería parecía más distante que nunca. Pero, por primera vez, sabía exactamente dónde se situaba: si alguien venía buscando pelea, primero se toparía con él—y esperaba, de verdad esperaba, no haberse equivocado. Porque esa elección no tenía marcha atrás.

Pasaron tres semanas; el valle se aquietó. Jacob volvió a sus rutinas; cuidó de los animales, reparó la valla, sacó agua del pozo. Nunca se quitó el collar; no lo ocultó—para que, si alguien llegaba, lo viera y enfrentara lo que fuera necesario.

El martes por la mañana, vio el polvo elevarse por el sendero del sur; los jinetes llegaban rápidos y decididos—eran ocho; menos que antes, pero mejor armados. El líder barbudo había regresado, esta vez con compañía. Se desplegaron en un arco amplio en torno al patio; los fusiles ya apuntaban. Nadie saludó. “Tenemos informes,” gritó el líder; “dicen que por aquí hay quien colabora con el enemigo.” Sus ojos bajaron al pecho de Jacob: “Así que los rumores eran ciertos.”

Jacob no retrocedió: “No colaboro con nadie; quiero vivir sin tomar partido.” El joven vociferó: “¡Esas cuentas—son apache! Llevas su señal; eso te hace uno de ellos.” “Significa que me dejan en paz,” dijo Jacob; “viendo dónde estamos, parecía lo más sensato.” “Eso te convierte en traidor,” bramó el líder; desmontó; su mano se acercó a la pistola: “Vinimos a darte la oportunidad de explicarte; pero viéndote así, poco hay que hablar.”

El corazón de Jacob se aceleró; su voz siguió serena: “¿Quieres saber por qué llevo este collar? Porque le di agua a una joven que estaba muriendo; resultó ser hija del líder de trescientos guerreros; me pusieron a prueba seis días; la pasé; me ofrecieron protección; acepté—eso es todo.” El barbudo se acercó: “¿Y crees que eso te hace especial? ¿Qué te separa de nosotros? Todos intentamos sobrevivir.” “No,” dijo Jacob; “me hace sensato. Viniste a cazar apaches—¿cuántos has matado?” La pregunta flotó; nadie respondió. “Ahí lo tienes,” dijo Jacob; “viniste a la guerra, viste un ejército y te fuiste—sabías que perderías. Yo elegí otro camino: no luché.” Uno de los jóvenes gruñó: “Ese es el camino del cobarde.” “Quizá,” dijo Jacob; “pero sigo vivo; mi granja sigue en pie; duermo en paz—porque no inicié una guerra que se llevaría la vida de gente buena de ambos bandos.”

El barbudo lo miró en silencio por largo rato: “¿Crees que podrás mantenerte lejos de esta pelea?” “No; no lo creo,” dijo Jacob; “ya decidí—elegí el lado que no quiere derramar sangre; si eso me hace tu enemigo, dispara y acaba con esto.” Abrió los brazos; se expuso sin temor; el collar brilló a la luz de la mañana—las cuentas azules y blancas atrapaban el sol. Nadie se movió; los caballos cambiaron inquietos; arriba, un halcón lanzó un chillido.

Tras una larga pausa, el barbudo asintió: “Eres un necio… pero honesto.” Se volvió a los demás: “¡Monten! Aquí hemos terminado.” El joven protestó: “¿Lo dejamos así?” “No hace daño a nadie,” dijo el barbudo; “si los apaches deciden dejarlo en paz, es su decisión. Nuestros problemas son reales: los colonos están siendo atacados; las familias necesitan protección. Este hombre no es uno de esos problemas.” Volvió a montar y le lanzó a Jacob una última mirada: “Pero si las cosas empeoran, no esperes ayuda; elegiste; ahora vive con ello.” “Ya lo hago,” dijo Jacob.

El grupo se fue—más despacio, con menos furia. El joven miró atrás una vez; atrapado entre la ira y la duda; luego desapareció, dejando una nube de polvo en suspenso. Jacob se quedó en silencio en el patio; el valle retomó su calma—sin guerreros ocultos en las crestas, sin soldados patrullando los senderos; solo Jacob, la tierra y su decisión… Caminó hasta el pozo; sacó un cubo de agua—fría, fresca, intacta por el calor del día; la vació en los bebederos y observó cómo se asentaba.

Esa tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas del oeste, Jacob vio una silueta en la cresta: un jinete solitario, erguido en la montura—era Nijoni; observaba de lejos, asegurándose de que el encuentro hubiera terminado bien. Al notar que Jacob la miraba, levantó la mano en silencio; luego giró el caballo y se internó en la creciente oscuridad.

Jacob tocó el collar en su pecho—ese collar le había costado la confianza de “los suyos”; pero le había dado algo más raro: paz verdadera—en un lugar donde la paz era más difícil de encontrar que la lluvia. Entró y encendió una lámpara pequeña; para dejar la noche afuera y sentarse a su comida austera. Afuera, el valle reposaba bajo las estrellas; sin soldados ni vigías; solo tierra, cielo y una aceptación silenciosa.

A veces, la decisión más poderosa de un hombre es renunciar a la guerra. La granja seguirá en pie; el pozo seguirá dando agua; y cuando un día pasen viajeros—apaches o colonos, amigos o desconocidos—se les dará agua y se les dejará seguir en paz. Tal vez no sea un gran legado; pero es un legado honesto—y en una tierra desgarrada por el miedo y la violencia, la honestidad vale más que todo. Jacob Thorn, en otro tiempo, dio agua a una joven que se moría y obtuvo a cambio algo inesperado: una forma de vivir con honor. Donde el honor se ha perdido, la decisión es simple; vivir con ella es difícil—pero Jacob lo haría de nuevo, y eso basta.

El verdadero sonido de la paz es, a veces, más silencioso que la lluvia, pero más duradero. Mientras el collar de Jacob brilla al sol, el viento del valle susurra: la paz no es lo que detiene la sangre, es la valentía que cambia la intención. Y esa valentía puede ser tan sencilla como un cubo de agua, tan real como una mirada humana.

News

Ella dejó a un hombre sin hogar negro ducharse en su casa. Cuando terminó, se desmayó al verlo…

Ella dejó a un hombre sin hogar negro ducharse en su casa. Cuando terminó, se desmayó al verlo… Una joven…

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

End of content

No more pages to load