Mi nuera dijo: “Ya corté los frenos, mañana es su funeral”, sin saber que yo estaba escuchando detrás de la puerta.

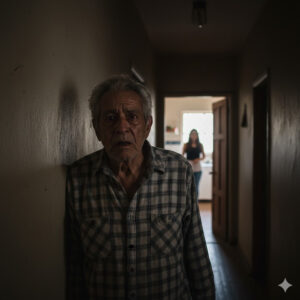

Mi nuera no me vio entrar. Estaba de espaldas, hablando con mi hijo en la cocina, y dijo con una frialdad que me heló la sangre: “Ya corté los frenos. Mañana es su funeral”. Las piernas me fallaron. No es una metáfora. Sentí literalmente cómo mis rodillas se doblaban y tuve que recargarme en la pared del pasillo para no caer al suelo. No grité. No entré a confrontarlos. Me quedé ahí, paralizado, mientras mi mundo entero se desmoronaba en cuestión de segundos.

Hay momentos en la vida de un hombre en que el suelo simplemente desaparece. Yo tengo 68 años. Trabajé 45 años como soldador, doblando turnos, quemándome las manos y la vista para darles todo a mis hijos. Llevo 28 años criando a Marcos como si fuera de mi propia sangre, desde que me casé con su madre y decidí que ese niño de cinco años no crecería sin padre. Y ahí, en la cocina de mi propia casa, escuché a la mujer que él eligió, y a mi propio hijo, conspirar para matarme como si estuvieran decidiendo qué almorzar el domingo.

Salí en silencio, como un ladrón en mi propio hogar. Las manos me temblaban tanto que apenas pude marcar el número de la grúa. —Necesito que vengan por mi coche ahora mismo —dije con la voz quebrada—. Es una emergencia de vida o muerte.

Me senté en la banca del parque frente a la casa y esperé dos horas. Dos horas que parecieron dos vidas. Observaba mi ventana como un extraño, viendo moverse las sombras de quienes yo llamaba “familia”. Cuando la grúa llegó y se llevó mi auto, vi a Adriana, mi nuera, correr hacia la calle con el rostro descompuesto. —¡Suegro! —gritó, fingiendo preocupación—. ¿Dónde está su coche? ¿Qué pasó? La miré a los ojos. Por primera vez en años, la vi tal cual era. —Problema mecánico —respondí seco—. Frenos defectuosos. Podría haber sido fatal. Se le fue el color de la cara. En ese instante, ella supo que yo sabía. Y yo supe que la guerra había comenzado.

Para que entiendan cómo llegué a este punto, necesito regresar un poco. Me llamo Roberto. Nací en Puebla en 1955, hijo de campesinos. Aprendí que el hombre se sacrifica en silencio por los suyos. Cuando me casé con Lucía, Marcos tenía cinco años. Su padre biológico se fue, pero yo me quedé. Trabajé turnos dobles en talleres de soldadura, respirando humo y metal, para pagarle colegios privados, cursos de inglés, la universidad en la Ciudad de México. Cuando Marcos se casó con Adriana en 2014, yo pagué la fiesta. Pagué la luna de miel en Cancún. Cuando compraron su casa, di el enganche. —Papá, es un préstamo —decía Marcos—. Cuando me den el ascenso te pago. Ese día nunca llegó.

Mi esposa Lucía murió en 2022. Me quedé viudo, jubilado y solo en mi departamento, que casualmente estaba en el mismo conjunto habitacional que la casa de mi hijo. Qué conveniente, pensaba yo. Qué bendición tenerlos cerca. Qué equivocado estaba.

Tras la muerte de Lucía, empezó el infierno disfrazado de amor. Primero fueron las sutilezas. “Papá, ese departamento es muy grande para ti solo”. “Papá, deberías vender y buscar una residencia”. Luego, el aislamiento. En la Navidad de 2022, llegué a su casa con regalos y vi que la mesa estaba puesta para cinco, aunque éramos seis. —Ay, suegro —dijo Adriana con una sonrisa dulce—, la mesa es pequeña. Usted puede comer en la cocina, ¿no le importa? Me tragué la humillación y comí solo, escuchando sus risas. Porque un padre aguanta todo por la paz, ¿verdad? Eso nos enseñaron.

Pero la avaricia no tiene llenadera. Empezaron a manejar mi dinero. “Suegro, nosotros le hacemos el súper para que no cargue”. Me quitaban 500 pesos de la pensión y me traían arroz y frijoles, mientras ellos comían cortes finos con mi dinero. Luego vino el gaslighting, esa tortura psicológica lenta. —Roberto, anda muy olvidadizo —le decía Adriana a los vecinos—. Ayer dejó la estufa prendida. Mentira. Yo jamás dejé la estufa prendida. Pero ella estaba construyendo una narrativa: el viejo se está volviendo senil. El viejo es un peligro. El viejo necesita un tutor legal para manejar sus bienes.

En octubre, Adriana empezó a traerme “calditos especiales”. —Tómese esto, suegro, le va a caer bien. Después de esas sopas, me sentía mareado, dormía horas, despertaba confundido. Pensé que era la edad. No lo era. Me estaban drogando. Estaban preparando el terreno para declararme incapaz mentalmente, meterme en un asilo y quedarse con todo: mi pensión, mi departamento, mi vida.

Pero soy un hombre de metal. Me doblo, pero no me rompo. Aquel sábado, cuando escuché lo de los frenos, algo dentro de mí murió. El Roberto padre abnegado, el Roberto que ponía la otra mejilla, murió en ese pasillo. El hombre que despertó al día siguiente tenía una misión: sobrevivir y hacer justicia.

No los confronté de inmediato. Usé el domingo para armar mi defensa. Fui a la delegación y levanté una denuncia preventiva. El delegado me miró con escepticismo hasta que le conté los detalles. —Necesitamos pruebas —dijo. —Las tendrán.

El lunes a primera hora fui al banco. Transferí toda mi pensión a una cuenta nueva. Cancelé las tarjetas que Adriana “guardaba por seguridad”. Luego fui a un médico particular. Me hice exámenes toxicológicos y neurológicos. El resultado del toxicológico fue brutal: Diazepam. Me estaban dando tranquilizantes en la comida. El resultado neurológico fue mi escudo: “Capacidad cognitiva plenamente preservada”. No estaba loco. No estaba senil. Estaba siendo cazado.

Instalé una grabadora en mi departamento. Y esperé. El martes, Adriana llegó con otro caldito. —Suegro, le traje la cena. Guardé la sopa en un frasco para analizarla después y encendí la grabadora. —Gracias, hija. Oye, Marcos me dijo que están preocupados por mi coche. —Sí, suegro —dijo ella nerviosa—. Ya está muy viejo. Es peligroso. Mejor véndalo y denos el dinero para administrarlo. Todo quedó grabado.

El viernes convoqué a una “reunión familiar”. Llegaron todos: Marcos, Adriana y los padres de ella, Julio y Carmen, que también eran cómplices silenciosos, siempre sugiriendo asilos y testamentos. Entraron con esa cara de lástima falsa, trayendo carpetas, seguramente papeles para mi internamiento.

—Siéntense —les dije con una voz que no reconocieron. Era mi voz de soldador, firme y dura. Puse la grabadora sobre la mesa y le di play. La voz de Adriana llenó la sala: “Ya corté los frenos. Mañana es su funeral”.

El silencio fue sepulcral. Adriana se puso blanca como un papel. Marcos abrió la boca, pero no salió nada. —Lo sé todo —dije, lanzando sobre la mesa los resultados de los exámenes—. Sé del Diazepam en la sopa. Sé de la campaña de desprestigio con los vecinos. Sé que querían declararme loco para quedarse con la casa.

—Papá, podemos explicarlo… —balbuceó Marcos. —¡Cállate! —grité, golpeando la mesa—. El hombre al que intentaron matar murió ayer. El que está aquí enfrente es el dueño de la casa de la que se van a largar.

Adriana intentó llorar. —Suegro, era una broma… solo queríamos que estuviera seguro. —¿Seguro? —le respondí mirándola con asco—. ¿Cortar los frenos es seguridad? ¿Drogarme es seguridad? Tienen 24 horas. —¿Para qué? —preguntó Julio, el padre de ella, temblando. —Para devolverme los 50,000 pesos que me han robado en “préstamos” estos dos años. Y una semana para largarse de este conjunto habitacional. Si no lo hacen, estas grabaciones y estos exámenes van directo al Ministerio Público. Tentativa de homicidio.

Salieron de mi casa derrotados. No hubo disculpas sinceras, solo miedo a la cárcel. Al día siguiente, Marcos intentó manipularme usando a mis nietas. —Papá, las niñas te extrañan. No nos hagas esto. —Tú les hiciste esto, Marcos. Tú elegiste el dinero sobre tu padre. Corté los pagos del colegio de las niñas. Corté el seguro médico que yo les pagaba. —Pero papá, mi sueldo no alcanza —me reclamó llorando. —Entonces aprende a vivir como hombre, no como parásito.

Se fueron. Huyeron como ratas a otro estado. Me dejaron una carta llena de rencor, llamándome “vengativo”. ¿Venganza? No. Fue dignidad.

Los primeros días en el departamento vacío fueron extraños. Sentí el dolor de la orfandad inversa: la de un padre que pierde a un hijo en vida. Pero luego, empecé a respirar. Por primera vez en 50 años, mi dinero era mío. Mi tiempo era mío. Me inscribí en un gimnasio para adultos mayores. Al principio me daba vergüenza, pero ahí conocí a otros hombres, a Gerardo, a Nelson. Hombres que también habían sido exprimidos por la vida y que ahora buscaban un segundo aire. Aprendí a tocar la guitarra. Mis dedos callosos, acostumbrados al soplete, aprendieron a acariciar cuerdas. Toqué “Como es grande mi amor por ti” y lloré, pero de orgullo.

Empecé a viajar. Fui a Veracruz, solo. Me senté frente al mar, pedí una cerveza y me di cuenta de que el silencio no era soledad; era paz. Me compré ropa nueva. Me corté el cabello. Me miré al espejo y vi a un hombre de 69 años, fuerte, vivo. Conocí a Marcia en el parque. Una maestra jubilada. No buscamos casarnos, ni cuidarnos como enfermeros. Buscamos compañía, risas, ir al cine. Una amistad que sana.

Hoy, estoy sentado en la terraza de un pequeño departamento que renté en Puerto Vallarta. El sol me da en la cara. Tengo 70 años y siento que mi vida apenas comienza. A veces pienso en Marcos. Me duele, claro que duele. Pero entendí algo fundamental: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia.

A los hombres de mi generación nos enseñaron a aguantar, a ser el pilar que sostiene todo aunque se esté rompiendo por dentro. Nos enseñaron que quejarse es de débiles. Pero yo les digo hoy: no. No tienes que financiar tu propia humillación. No tienes que aceptar migajas de amor a cambio de tu patrimonio. Nunca es tarde para dar un golpe en la mesa y decir: “Esta es mi vida, y se respeta”.

El Roberto que casi muere en un accidente provocado ya no existe. El Roberto de hoy sabe cuánto vale. Y créanme, vale mucho más que una herencia adelantada.

News

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

El eco de una sonrisa perdida

El eco de una sonrisa perdida Catalina Reyes creía en el poder de las imágenes. Durante una década, su agencia…

End of content

No more pages to load