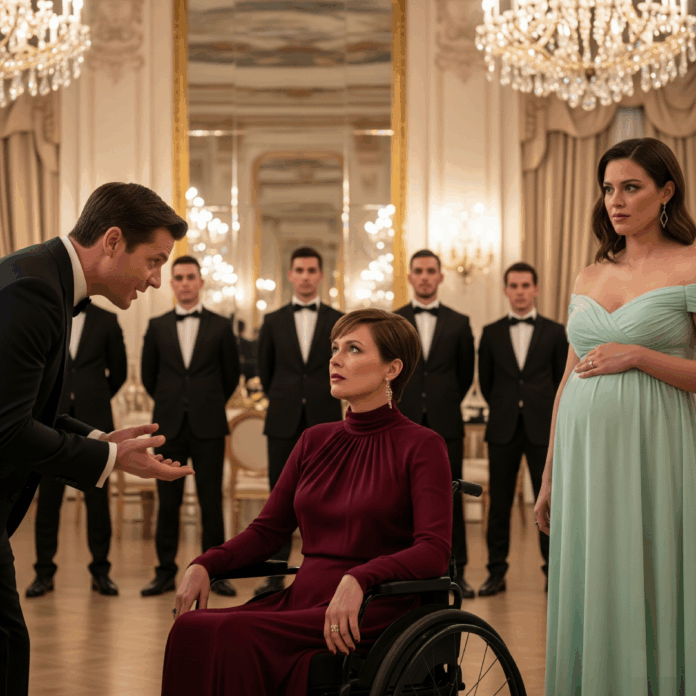

“¡Ni siquiera puedes caminar!” se burló el hombre, parado junto a su esposa… y su amante embarazada.

Los candelabros brillaban sobre nosotros como mil ojos juzgadores. Mis dedos se aferraban con fuerza a los brazos de mi silla de ruedas mientras estaba sentada en silencio en el gran salón de baile de la finca DeLacroix, una vez mi reino, ahora una jaula dorada.

Ahí estaba él, mi esposo de siete años, mirándome desde arriba con una mueca que nunca había visto antes. No tan afilada. No tan cruel.

“¡Ni siquiera puedes caminar!” espetó, cada palabra cortando más profundo que la anterior.

A su lado estaba ella, la mujer con un vestido verde menta, visiblemente embarazada, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Sus ojos se apartaron de los míos, pero no por vergüenza, sino por triunfo.

La sala quedó en silencio. Los seis padrinos de boda, que debían estar en nuestra gala de aniversario, observaban, sin saber si eran invitados o testigos. Mi personal permanecía inmóvil en los bordes de la sala, con las bocas apretadas en líneas invisibles.

Parpadeé una vez. Dos veces. Mi corazón latía, no de dolor, sino de determinación.

“Puede que no pueda caminar”, dije suavemente, mi voz cortando el silencio como una hoja, “pero aún sé cómo mantenerme firme.”

Los labios de Sebastian se curvaron. “Entonces levántate, Victoria”, dijo fríamente. “Levántate y detén esto, si puedes.”

No me inmuté. Había pasado los últimos dos años reaprendiendo la fuerza. No la que viene de las piernas, sino la que crece en el silencio, en el desamor, en las lentas recuperaciones.

Sebastian no siempre fue tan cruel. Una vez, me cargó por los pasillos, me hizo reír con sus imitaciones francesas, besó mis dedos antes de cada gala. Pero algo cambió después del accidente, después del choque automovilístico que destrozó mi columna y se llevó el futuro que planeamos. Lentamente, se alejó, como si mi silla de ruedas fuera un símbolo de todo lo que temía: debilidad, permanencia, responsabilidad.

Entonces llegó Elena.

Era más joven, radiante, ambiciosa. La contraté como mi asistente personal cuando regresé de rehabilitación, confiándole horarios, eventos… y eventualmente, a mi esposo. Vi cómo su cercanía crecía como moho bajo un fino papel tapiz: silencioso, oculto, pero extendiéndose.

El día que Elena descubrió que estaba embarazada, Sebastian llegó a casa con una botella de vino y un acuerdo de divorcio. Sin advertencia. Sin discusión. Solo tinta y traición.

Y ahora, aquí estábamos, en medio de lo que se suponía sería nuestra celebración de aniversario, transformada en su retorcida declaración de una nueva vida sin mí.

Hizo un gesto hacia la puerta. “No tiene sentido fingir más. No eres parte de mi futuro, Victoria.”

Sonreí. Una sonrisa lenta, deliberada.

“Esa es la primera cosa honesta que has dicho en meses”, respondí.

Él levantó una ceja. “¿Qué se supone que significa eso?”

Me giré hacia mi abogado, que había estado sentado en silencio en un rincón trasero del salón. Con un gesto mío, dio un paso adelante y le entregó a Sebastian una carpeta gruesa encuadernada en cuero.

“¿Qué es esto?” preguntó, sospechoso.

“Todo lo que no te molestaste en leer en nuestro acuerdo prenupcial”, dije. “Cada cláusula que descartaste como ‘relleno legal’. Incluyendo la que establece que si me engañas y yo permanezco fiel, conservo el 80% de las acciones de tu compañía y la propiedad total de esta finca.”

Su mandíbula cayó. “Estás mintiendo.”

“Ábrelo”, dije con frialdad.

Hojeó la carpeta torpemente, leyendo las secciones resaltadas con ojos cada vez más abiertos. Su rostro palideció, luego se enrojeció.

“No te atreverías”, gruñó.

“Me atreví a sobrevivir cuando los médicos dijeron que nunca volvería a sentarme”, dije, con voz tranquila y helada. “No subestimes de lo que soy capaz.”

Elena dio un paso adelante. “¿Pero qué hay del bebé?”

La miré. Por un momento, sentí una punzada de tristeza, no por ella, sino por el niño. Nacido en una mentira. Criado por un hombre que no conocía el amor, solo la posesión.

“El niño es inocente”, dije. “Pero eso no cambiará lo que hiciste.”

Sebastian arrojó la carpeta al suelo, los papeles dispersándose como hojas caídas. “¿Crees que has ganado?”

Lo miré a los ojos.

“No vine aquí para ganar”, susurré. “Vine a reclamar lo que es mío.”

Y me desplacé hacia adelante en mi silla, pasando junto a él, junto a ella, junto a cada rostro atónito en la sala, con la cabeza en alto, la espalda recta, incluso si mis piernas no se movían. Cada clic de mi silla sobre el suelo de mármol resonaba como un trueno.

La mujer que él pensaba que estaba rota acababa de elevarse más alto de lo que él jamás podría.

Sebastian no habló. No pudo. Su mandíbula se apretó mientras miraba la carpeta de ruina legal esparcida por el suelo del salón.

Me alejé rodando, mi vestido burdeos fluyendo como una capa detrás de mí, el dobladillo rozando apenas el mármol pulido. No miré atrás, porque ya no necesitaba hacerlo.

Pero el poder, una vez arrebatado a un hombre como Sebastian, no se va en silencio.

Más tarde esa noche, mi abogado, el señor Collins, me encontró en mi estudio.

“Él peleará”, advirtió gentilmente. “Ya está haciendo llamadas. Afirma que fue manipulado. Que no firmó nada conscientemente.”

Levanté una ceja. “Las firmas fueron grabadas. El notario estuvo presente. Las grabaciones de vigilancia en esta misma casa pueden probarlo.”

El señor Collins asintió. “Sí, pero está buscando ventaja. Se dice que está tratando de volver a la junta en tu contra.”

Eso me hizo pausar.

La compañía de Sebastian, DeLacroix Ventures, era más que riqueza. Era un legado. Había sido construida con la fortuna de mi abuelo, la estrategia de mi padre y, sí, la ambición de Sebastian. Pero también estaba impregnada de mi visión, mi marca y mi nombre.

No había pasado años construyendo el imperio desde las sombras solo para ser borrada de la historia.

Al día siguiente, llegué a la sala de juntas flanqueada por el señor Collins y Marisol, mi nueva asistente y reemplazo de Elena. Vestida con un traje gris carbón con tacones plateados que combinaban con los anillos en sus dedos, Marisol exudaba un poder silencioso. Me empujó dentro sin decir palabra, saludando con un gesto a cada ejecutivo atónito al pasar.

Sebastian ya estaba allí, en la cabecera de la mesa, actuando como si nada hubiera cambiado.

“Elena está descansando hoy”, dijo con suavidad. “Envía sus saludos.”

“Los necesitará”, dije, deslizando la última agenda de la junta por la mesa. “Con efecto inmediato, estoy activando la cláusula 7.3 del acuerdo de accionistas: reasignación ejecutiva por violación de estándares éticos.”

Jadeos llenaron la sala. Sebastian se inclinó hacia adelante.

“No puedes—”

“Ya lo hice”, lo interrumpí. “Y tengo el voto mayoritario.”

Se giró hacia los demás, con ojos desorbitados. “¿Van a dejar que haga esto? ¡Está incapacitada!”

La palabra aterrizó como una bofetada en la mesa.

Todos se congelaron.

Entonces, el señor Patel, uno de los miembros más antiguos de la junta, que me había visto crecer desde adolescente hasta convertirme en una titán, carraspeó.

“Puede que esté en una silla de ruedas, Sebastian”, dijo lentamente, “pero no es ella quien incapacitó a esta compañía con un escándalo.”

La votación pasó, por unanimidad.

Sebastian fue removido de su cargo, despojado de autoridad. Salió furioso sin decir palabra, dejando atrás sus gemelos, su café y cada última ilusión de control.

En las semanas siguientes, reconstruí más que un negocio.

Convertí el salón de baile donde me humilló en el lanzamiento de una gala de fundación, financiando apoyo médico y vivienda para mujeres con discapacidades. Contraté a mujeres como yo. Mujeres que habían sido descartadas, desestimadas, subestimadas.

Una noche, mientras estaba sentada en el jardín bajo luces doradas suaves, Marisol se acercó en silencio.

“Alguien está aquí para verte”, dijo.

Me giré, y ahí estaba Elena.

Estaba más delgada ahora, su rostro pálido, con ojeras bajo los ojos. Cargaba una bolsa de pañales y sostenía a un recién nacido en sus brazos.

“No quiero dinero”, dijo antes de que pudiera hablar. “Yo… lo dejé.”

No dije nada.

“Le creí cuando dijo que eras fría. Que te habías rendido. Pero ahora veo… él nos usó a ambas.”

Su voz se quebró mientras miraba a su bebé dormido.

“Ni siquiera ha venido a verla una vez.”

Miré al niño, pequeño, delicado, inconsciente del caos que lo había traído al mundo.

“¿Diste a luz recientemente?” pregunté suavemente.

“Hace tres semanas.”

Exhalé. “Eres más fuerte de lo que crees.”

Ella parpadeó sorprendida.

“¿No estás enojada?” susurró.

“Oh, lo estuve”, dije, dejando que una pequeña sonrisa curvara mis labios. “Pero la ira es una cadena, Elena. Y yo ya rompí la mía.”

Ella dudó, luego dio un paso adelante. “La nombré… Esperanza.”

Asentí. “Es apropiado.”

Nos quedamos en silencio por un rato, observando al bebé dormir.

Entonces dije, “Hay una posición abierta en la fundación. Si estás dispuesta a ganártela.”

Ella me miró con ojos llorosos. “Trabajaré más duro que nadie.”

“Sé que lo harás.”

Seis meses después, la fundación prosperaba, las acciones de la compañía se habían recuperado, y yo, Victoria DeLacroix, no solo había salido de la traición, sino que había rodado hacia algo más grande.

Poder. Paz. Y propósito.

¿Y en cuanto a Sebastian?

Lo último que supe fue que estaba en algún lugar en el extranjero, intentando empezar de nuevo con nada más que una reputación dañada y una larga lista de enemigos. A veces, la única justicia que necesitas… es el tiempo.

Porque la fuerza no se define por las piernas o el estatus.

Se define por cómo te levantas cuando alguien piensa que no puedes.

¿Y yo?

Yo me levanté.

News

El peso de los puños rotos

El peso de los puños rotos El aire dentro del Olympic Auditorium de Los Ángeles, aquel 15 de marzo de…

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto a sus gemelos. Le pregunté: —¿Dónde están los ocho millones de pesos (150 mil dólares) que invertí en tu startup? Rompió en llanto. —Mi esposo y su familia se llevaron todo… me hicieron pasar por loca. Sentí que se me nublaba la vista. —Recoge tus cosas —le dije—. Vamos a arreglar esto ahora mismo.

En el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, encontré a mi hija dormida dentro de su coche junto…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba…

Lo dejaron plantado en el altar, y él se casó con su esclava que tanto lo amaba… Ella lloraba escondida….

El peso de lo invisible

El peso de lo invisible Don Esteban Montoya entendía el silencio mejor que nadie. En su mundo, el ruido solía…

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto

La herencia del silencio: El precio de un hilo suelto El calor en Cuernavaca siempre ha tenido una textura particular;…

El eco de una sonrisa perdida

El eco de una sonrisa perdida Catalina Reyes creía en el poder de las imágenes. Durante una década, su agencia…

End of content

No more pages to load