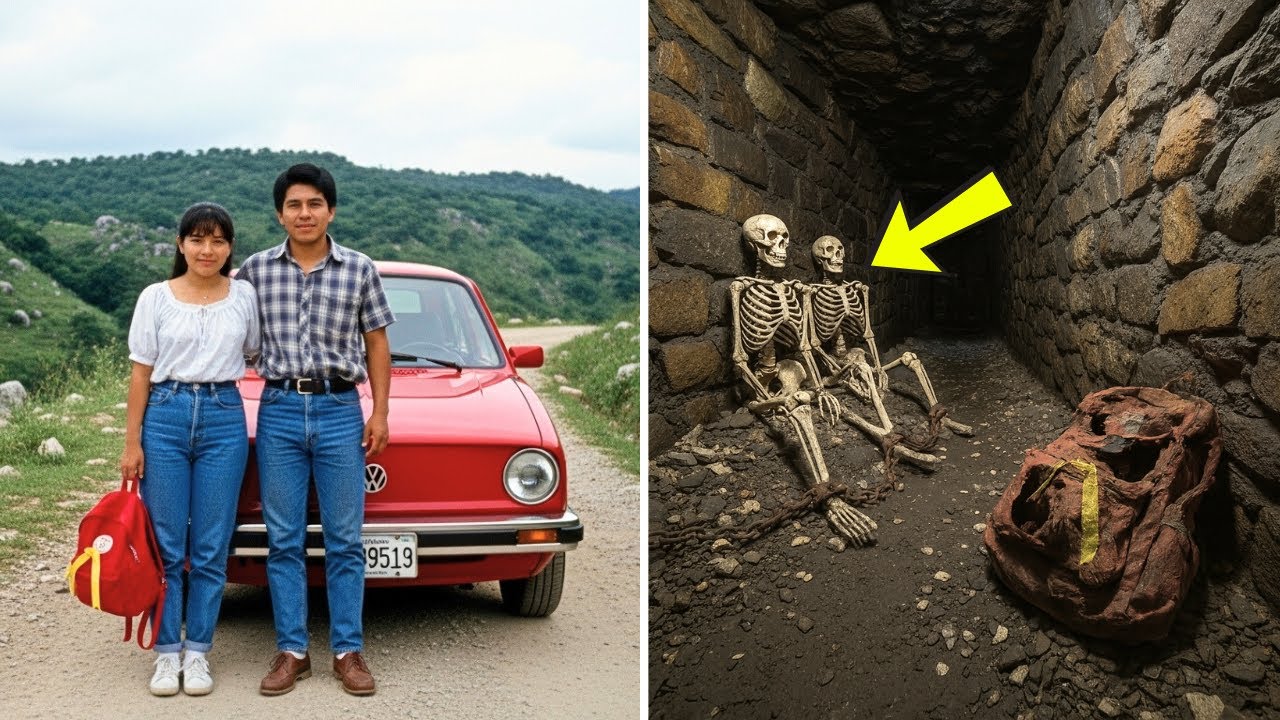

En las memorias de las familias Ramírez y Vargas, la última imagen de sus hijos permanece intacta: Luis y Marisol sonríen frente a un coche rojo, estacionado sobre un camino de tierra. Detrás de ellos, las montañas verdes de la sierra de Zongolica se extienden como una promesa de libertad. La mochila roja de Marisol, vibrante bajo el sol de la mañana, parece nueva. Era el inicio de un fin de semana cualquiera, pero para ellos, ese viaje nunca tuvo regreso.

Luis Eduardo Ramírez Ávila, de 28 años, nacido en Chalapa, era discreto y metódico, fascinado por la tecnología y dedicado a su trabajo como técnico en telecomunicaciones. Marisol Vargas Gallardo, de 25, enseñaba en una escuela infantil en la periferia de Chalapa; sus alumnos la adoraban por su dulzura y paciencia. Como hija única, sus padres eran atentos, casi ansiosos ante cualquier ausencia.

El viernes 8 de abril de 1994, Luis y Marisol dejaron la ciudad con el plan de pasar solo dos días fuera. Sin reservas ni destinos marcados, empacaron ropa ligera, comida, una botella térmica y lo arrojaron todo al maletero del Volkswagen Caribe, modelo 1991, que Luis mantenía en excelente estado. Avisaron a sus padres que regresarían el domingo 10 por la tarde.

La sierra de Zongolica, en ese entonces, era un refugio poco explorado. Turistas foráneos raramente llegaban; jóvenes de Orizaba o Córdoba buscaban cascadas escondidas y caminatas. Luis y Marisol ya conocían otras regiones montañosas, pero nunca se habían aventurado tan profundamente por esos caminos de tierra.

Según registros y relatos posteriores, siguieron rumbo al sur por la carretera federal hasta Tequila, Veracruz, donde fueron vistos por un hombre del ejido local. Era sábado por la mañana y la chica llevaba una mochila roja con una cinta amarilla llamativa. Preguntaron por una ruta hacia una cascada y el hombre les indicó un sendero antiguo, poco usado, que subía por una zona de minería desactivada. No volvió a verlos.

A partir de ahí, todo se desvanece. El domingo, las familias esperaron alguna señal de regreso. Al anochecer, llamaron a amigos cercanos. Cuando nadie respondió, los padres de Luis acudieron a la delegación municipal y registraron la desaparición. El reporte se hizo en Shalapa a las 8:45 pm del 10 de abril. Los agentes recomendaron esperar, pero los padres no lo hicieron. Esa misma noche tomaron el coche y siguieron rumbo a la última dirección conocida.

El lunes 11, una red de conocidos buscaba pistas entre Tequila, Songolica y Atlahüilco. Un amigo de Luis, que trabajaba en una radio comunitaria de Orizaba, mencionó el caso al aire y la noticia se esparció. Voluntarios, vecinos y hasta tráileros ofrecieron ayuda. Sin itinerario ni destino fijo, todo parecía un vacío enorme. Las autoridades estatales solo se involucraron tras tres días, cuando el caso adquirió contornos de misterio.

La búsqueda formal comenzó por los caminos principales, carreteras de tierra, entradas de senderos y márgenes de ríos. Helicópteros sobrevolaron áreas cerradas, pero el terreno accidentado y la vegetación densa dificultaban la visibilidad. El coche rojo, tan característico, nunca fue encontrado. No había restos de accidente ni marcas de llantas. Como si el vehículo con los dos dentro se hubiera evaporado entre los árboles.

Conforme pasaban los días, surgieron rumores. Se decía que esa región era ruta de contrabandistas o refugio de grupos que huían de la policía. En las semanas siguientes, moradores mencionaron sonidos extraños, gritos distantes, luces que se apagaban, pero ninguna historia trajo pistas concretas.

Las minas abandonadas de la región eran consideradas peligrosas. Desactivadas en los años 80, algunas eran refugio de cabras o personas sin hogar. Nadie entraba profundamente por miedo a derrumbes. Los equipos de búsqueda no fueron autorizados a explorarlas a fondo. Sin embargo, los familiares insistían en que algo había pasado ahí, en algún punto donde nadie quería mirar bien.

Poco a poco, la prensa dejó de cubrir el caso. Los carteles con las fotos de Luis y Marisol fueron retirados de los comercios tras dos meses. Cada aniversario de la desaparición se rezaba una misa en Shalapa, con pocos presentes. La madre de Marisol mantenía la esperanza viva, pero ya no mencionaba el nombre de su hija en voz alta. La última pista de vida era la imagen del camino, revelada en una copia: Luis con camisa a cuadros, Marisol con tenis blancos. Detrás, un paisaje tranquilo que ocultaba tal vez una de las historias más aterradoras de los años 90 en Veracruz.

El delegado municipal de Shalapa anotó los datos de Luis y Marisol en una hoja de cuaderno. El registro quedó como ausencia voluntaria sin consecuencias, una expresión común cuando no había señales inmediatas de crimen. Pero desde el inicio, los padres sabían que no era una simple fuga ni un descuido. Luis era metódico y Marisol jamás desaparecería sin dejar señal.

El padre de Marisol logró convencer a un conocido de la policía estatal para pasar la información al destacamento en Orizaba. Tres patrullas civiles fueron desplazadas a comunidades de la sierra, pero el enfoque era disperso. La región era vasta, llena de accesos que terminaban en nada o llevaban a senderos usados solo por moradores y cazadores.

Al tercer día de búsqueda, un agricultor llamado Jacinto afirmó haber visto a una pareja parecida a Luis y Marisol el sábado anterior, comprando gasolina en botellas de plástico. Recordó especialmente la mochila roja de la chica. El joven preguntó por una ruta para ver una cascada famosa, pero no supo dar el nombre. Jacinto les señaló la dirección, pero advirtió del peligro. Esa información confirmó que estaban vivos hasta el sábado por la mañana y reforzó el peor miedo de las familias: que se hubieran perdido en una zona olvidada, sin señal ni posibilidad de pedir ayuda.

La búsqueda se intensificó. Voluntarios se unieron a la Cruz Roja de Orizaba, mientras helicópteros mapeaban senderos y claros. Perros rastreadores fueron traídos de Córdoba. El coche rojo era el objeto más fácil de identificar. Pero nada apareció: ni marca de llanta, ni tela, ni restos de campamento. Un voluntario sugirió que los hubieran llevado. La idea parecía absurda, pero la ausencia de señales volvía sombrías las hipótesis.

Al final de la segunda semana, un agente de la Procuraduría recomendó buscar en áreas menos exploradas: senderos con menos acceso, cuevas naturales y principalmente antiguas minas abandonadas. Pero los guías locales se negaron a entrar en las minas, no solo por miedo a derrumbes, sino por historias de muertes antiguas, cruces improvisadas y marcas en la entrada. Oficialmente, ninguna mina era segura y las búsquedas allí fueron superficiales. No se encontró nada.

En la tercera semana, el caso comenzó a enfriarse. El comandante informó a los familiares que no había recursos para mantener tantas patrullas. El apoyo de la prensa disminuyó. Sin novedades, sin pistas, sin cuerpos, el interés desaparecía. Los voluntarios se alejaron. Solo los familiares continuaron yendo semanalmente a la región, rehaciendo caminos ya explorados.

La madre de Marisol mantenía una mochila igual a la de su hija, lavada y doblada, intacta. Decía que un día Marisol regresaría y quería mostrarle que todo estaba como antes. En los meses siguientes surgieron nuevos relatos, todos vagos, ninguno confiable. Un hombre dijo haber oído disparos en una mina; una señora afirmó haber visto a dos personas durmiendo cerca de un arroyo. Pero el tiempo pasa y la memoria traiciona.

A finales de 1994, el Ministerio Público archivó oficialmente el caso como desaparición no esclarecida. Quedó solo el expediente, 32 páginas con testimonios, fotos, reportes y una lista de posibles rutas. Dentro, un post-it escrito a mano: “Verificar minas abandonadas. Prioridad baja.” Nadie volvió a tocar ese tema hasta 2005.

En 2005, estudiantes de arquitectura de la Universidad Veracruzana documentaban estructuras coloniales y espacios en ruinas. Uno de ellos sugirió incluir las minas de la región. Con autorización informal, entraron en una mina olvidada, semienterrada entre Atlilco y la carretera a Songolica. La entrada estaba cubierta por piedras y raíces.

Dentro, hallaron huesos. Al principio pensaron que eran de animales, pero al acercarse notaron la forma: costillas, cráneos, fémures. Dos esqueletos humanos en posición sentada, encadenados con alambre oxidado. Había madera rota, restos de tela y escombros. Salieron impactados y avisaron a la policía municipal de Atlahilco. En menos de 48 horas la mina fue aislada por Protección Civil y el caso de Luis y Marisol fue reabierto.

Los peritos mapearon la galería principal, tomaron notas y fotos. Dos esqueletos sentados contra una pared, parcialmente cubiertos por escombros, con señales de amarras antiguas. Más al fondo, hallaron restos de otros dos esqueletos, mezclados con fragmentos de madera, sacos podridos y una lona negra. En total, cuatro conjuntos óseos fueron recolectados para análisis. Ninguno estaba completo.

Durante el procedimiento, un técnico tropezó con algo parcialmente enterrado: una mochila roja, desgastada, con una cinta amarilla descolorida. Dentro, encontraron restos de papel, un labial seco, una moneda antigua y una fotografía descolorida pero legible: mostraba a un hombre y una mujer sonriendo, apoyados en un coche rojo, rodeados de colinas verdes.

La foto fue llevada a Shalapa. La madre de Marisol la reconoció de inmediato. Era la foto que tomaron antes de salir. La confirmación fue emocional, pero no técnica. La fiscalía solicitó pruebas de ADN para los cuatro esqueletos. Semanas después, el resultado llegó como un nuevo golpe: ninguno de los cuerpos pertenecía a Luis ni a Marisol.

La revelación fue impactante. Si no eran ellos, ¿por qué estaba ahí la mochila? ¿Cómo llegó esa foto a la mina? ¿Habrían estado en el lugar y logrado escapar? El hallazgo fue reclasificado como descubrimiento incidental. La mina fue sellada y declarada de interés criminal, pero no trajo respuestas, solo más preguntas.

Las familias fueron llamadas a declarar nuevamente. Les mostraron fotos de los objetos encontrados, pero ningún detalle llevó a nada más. El informe final estableció que los esqueletos pertenecían a dos hombres y dos mujeres, adultos jóvenes, fallecidos hace más de diez años. Ninguna identificación posible.

La imagen de los dos jóvenes frente al coche rojo se convirtió en símbolo de algo mayor. Circuló en foros de internet, carteles de eventos sobre desapariciones y murales escolares. La historia de la mochila roja con la cinta amarilla se volvió casi leyenda urbana. Pero para los padres era solo una tortura más: si no estaban muertos, ¿dónde estaban? Y si estaban vivos, ¿por qué nunca regresaron?

Tras la divulgación oficial de que ninguno de los esqueletos era Luis o Marisol, el caso pareció desvanecerse una segunda vez, más cruelmente. El estado de Veracruz no tenía infraestructura suficiente para procesar todos los restos no identificados. Los cuatro esqueletos fueron sepultados discretamente en una fosa común de Zongólica.

La madre de Marisol exigió la devolución de la mochila, pero le informaron que sería parte de un registro permanente de evidencia sellado. La familia de Luis dejó de conceder entrevistas. La hermana guardó los documentos en un baúl. Pero no todos olvidaron. Con la llegada de internet, foros y blogs abordaron el caso con teorías nunca comprobadas: minas usadas como lugares de castigo, corredores clandestinos para tráfico de armas, extraños eliminados por cruzar rutas equivocadas. Ninguna prueba concreta, solo rumores.

La única prueba real, la mochila roja con la cinta amarilla, quedó guardada en una caja fuerte del Ministerio Público. La fotografía se convirtió en pieza de archivo periodístico, usada en reportajes sobre desaparecidos y debates sobre la precariedad de la investigación forense. Pero rara vez alguien recordaba el nombre de los dos jóvenes.

La madre de Marisol nunca dejó de recordar. Dos años después del hallazgo, comenzó a ensayar el momento en que su hija regresaría, frente al espejo, con una réplica de la mochila en las manos. El marido prefería caminar largas distancias, preguntando a chóferes si habían visto un coche rojo. La vida de los familiares giraba en torno a la ausencia, una ausencia con localización geográfica concreta pero sin forma.

La mina fue definitivamente sellada en 2006. Ninguna investigación adicional. El lugar fue olvidado. Pero en 2008, un reportero mostró imágenes del sendero y la vegetación cerrada en un programa de televisión. Un grupo de exmineros notó una estructura metálica caída, parte de una galería secundaria nunca mapeada. Si era cierto, la mina no había sido completamente explorada. Los familiares intentaron reabrir el caso, pero no hubo denuncia formal ni diligencia nueva. Se creó una capa más de silencio.

En 2015, Ángela, prima de Marisol, decidió asumir la tarea de revisar todo. Profesora de historia, consiguió copias de los documentos originales, reconstruyó la línea de tiempo y rehizo los trayectos descritos en los testimonios de 1994. Pasó por Tequila, Atlahilco, Songólica, habló con hijos de moradores, intentó rehacer el sendero hacia la cascada. Pero el sendero ya no existía.

Organizó todo en un expediente propio, lo envió a ONG y al Ministerio Público, pero nada pasó. Publicó un blog con la línea de tiempo ilustrada, consiguió pequeñas notas en radios locales y menciones en YouTube, pero el interés desapareció. Cuando la hermana de Luis enfermó y falleció, sus hijos encontraron los archivos intactos. Ángela los digitalizó y catalogó.

Descubrió que el área de la mina había sido vendida a una empresa de energía alternativa. Intentó contactar, pero no obtuvo respuesta. El costo de una nueva excavación era inviable. Entendió que el tiempo no solo cubre los rastros, también las voluntades y los recursos.

En 2019 escribió el último post en el blog: “Revisé cada documento, hablé con cada persona, fui a donde nadie quiso volver, pero no hubo respuesta y no sé si algún día la habrá.” El caso volvió al espacio entre la última imagen revelada y el silencio.

En 2020, la pandemia impuso un silencio nuevo, pero para los familiares de los desaparecidos era demasiado conocido. “Llevamos décadas en encierro emocional”, decía Ángela en una entrevista remota. Para la mayoría de los que vivían ahí ahora, Luis y Marisol nunca existieron de verdad, eran solo parte de una historia que circulaba cada año con menos fuerza.

En 2023, jóvenes ecologistas encontraron un pedazo de metal corroído, parte de un parachoques antiguo con restos de pintura roja, cerca de la mina sellada. No conocían la historia, publicaron la imagen en redes sociales. Ángela la reconoció y la guardó en una carpeta nueva, escribiendo en el reverso la última posibilidad.

Hoy nadie busca oficialmente a Luis y Marisol, pero hay rastros de ellos en todos los lugares por donde pasaron: en el nombre que ya no se da a niños, en la mochila que nadie quiso tirar, en el camino que nunca más fue transitado igual, en la fotografía descolorida que vive en varias casas. Lo que quedó no fue el crimen ni la tragedia, sino la falta, una ausencia tan profunda que moldeó hasta lo que se dice en voz baja.

Cuando una historia se prolonga por décadas sin respuesta, se convierte en un eco, un sonido que atraviesa generaciones. Lo que impresiona no es la brutalidad de la desaparición, sino su precisión. Fue como si alguien hubiera borrado a los dos del mapa, de la memoria oficial, sin dejar espacio siquiera para la duda, solo silencio.

El coche nunca fue encontrado. Los cuerpos, si existen, siguen bajo la tierra en algún punto donde nadie quiere buscar. La mochila permanece inutilizada como evidencia, guardada e ignorada. Lo único que reveló fue la fotografía, ese instante en que los dos aún estaban vivos. Todo lo que sabemos termina ahí. El resto es lo que cada uno decide imaginar.

Algunos dicen que fueron asesinados y enterrados lejos. Otros creen que murieron en un accidente oculto por la sierra. Hay quienes juran haber visto el coche en otro estado, haber soñado con una chica parecida a Marisol. Nada, absolutamente nada, jamás fue confirmado.

Hoy el caso está cerrado por falta de elementos, pero nunca fue investigado hasta el final. Luis y Marisol siguen como estaban desde abril de 1994: ausentes. Ahora son parte de una memoria colectiva, presente en los detalles, en el cuidado al tomar la carretera, en el miedo de alejarse demasiado de la ruta, en la historia contada en voz baja para explicar qué significa desaparecer en México.

Eran solo dos jóvenes, un técnico en telecomunicaciones y una maestra de preescolar. No buscaban peligro, solo querían un fin de semana de silencio y paisaje. Por alguna razón desconocida, nunca regresaron. Y tal vez ese sea el punto más cruel: no fue el crimen, no fue el dolor, sino el hecho de que nadie nunca supo qué pasó. Cuando la verdad no aparece, lo que queda es el miedo, convertido en respeto y luego en silencio. Hoy es solo ausencia.

Amén.

News

“O pagas por el viaje de tu sobrino a la playa, o nos mudamos contigo,” la descarada hermana dio un ultimátum.

“O pagas por el viaje de tu sobrino a la playa, o nos mudamos contigo,” la descarada hermana dio un…

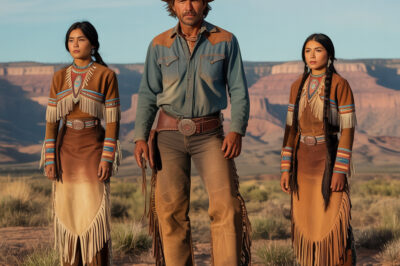

Pobre ranchero salvó a dos gigantes hermanas apache. Al día siguiente, su jefe llegó con una decisión…

Pobre ranchero salvó a dos gigantes hermanas apache. Al día siguiente, su jefe llegó con una decisión… En un rincón…

Recibió 100 latigazos por ser estéril… Hasta que el rico y poderoso rey hizo esto…

Recibió 100 latigazos por ser estéril… Hasta que el rico y poderoso rey hizo esto… Bajo un sol ardiente, en…

Milionario se Disfraza de Taxista y Recoge a su Hija… pero Llora por lo que Ella Dice.

Milionario se Disfraza de Taxista y Recoge a su Hija… pero Llora por lo que Ella Dice. En una ciudad…

¡Esto es todo culpa tuya!—gritó la suegra, apartando a los invitados con el codo—. ¡Tú me diste semejante “regalito”, desgraciada!

¡Esto es todo culpa tuya!—gritó la suegra, apartando a los invitados con el codo—. ¡Tú me diste semejante “regalito”, desgraciada!…

Niña negra intercambia su viejo oso de peluche por una porción de pastel – El multimillonario ve el collar y se da cuenta…

Niña negra intercambia su viejo oso de peluche por una porción de pastel – El multimillonario ve el collar y…

End of content

No more pages to load