No tenía ninguna razón para estar allí esa mañana; todo era improvisado, no planeado. Mi atuendo era el mismo de siempre: zapatos planos desgastados, mi cárdigan gris favorito y nada de maquillaje.

Me desperté con una extraña inquietud, unas ganas inexplicables de ir al banco a pagar unas facturas. No era miedo, solo una vocecita insistente en mi cabeza que no me dejaba ir.

Agarré mi cartera, cerré la puerta y conduje los siete minutos que me separaban de la sucursal de Belmont Avenue, la misma que Charles y yo habíamos frecuentado durante más de treinta años. El aparcamiento estaba sorprendentemente vacío para ser jueves, y ese detalle me llamó la atención. Salí del coche, cerré la puerta con cuidado y caminé hacia el cristal, notando que no me temblaban las manos y que respiraba con normalidad.

Nada en mí predijo lo que estaba a punto de suceder. Ni un solo nervio de mi cuerpo estaba preparado. Y entonces, lo vi.

Michael. Mi yerno. De pie al fondo del vestíbulo, justo después del mostrador de recepción.

Con ese traje gris pálido que solo se pone cuando quiere parecer profesional. Confiable. Como cuando dio ese discurso largo y tembloroso pidiendo la mano de mi hija.

Supe entonces que algo en él era premeditado. ¿Pero esto? Bajé el paso. Estaba hablando con el gerente de la sucursal.

Tranquilo, sereno, con una sonrisa educada. No me vio entrar. Me escabullí tras el alto biombo cerca de la sala de espera.

No se escondía exactamente. Solo… observaba. Había algo en su presencia que parecía fuera de lugar.

Fue entonces cuando lo oí. Se llama Margaret Ellis. Llevamos un tiempo llevándonos las cosas.

Ya no reconoce a nadie de la familia. Sus médicos coinciden en que está progresando rápidamente. En este momento, no se espera que recupere la consciencia por completo.

Me quedé helado. Ese es mi nombre. Mi nombre completo.

De la boca de un hombre en quien confié, alimenté y acogí en mi casa durante más de una década. Ahora está bajo tutela médica —continuó, entregándome una carpeta—. Estamos formalizando todo para que las cuentas no se usen indebidamente.

No volverá. No en ningún caso. No podía respirar…

Por un momento, pensé que quizá lo había malinterpretado. Que se refería a otra persona. A otra Margaret Ellis, de casi 60 años, que tejía en el porche de su casa y pagaba las clases de piano de su nieta.

Pero no, hablaba de mí. Me toqué la muñeca, me tomé el pulso. Recordé qué día era, en qué calle vivía y cómo sonaba la voz de mi hija la última vez que me dijo: «Eres la única persona que todavía me ve, mamá».

No estaba confundido. No me había ido. Y, desde luego, no estaba bajo ninguna tutela.

Fue entonces cuando di un paso adelante, un pie tras otro, lento y pausado, hasta que me hicieron visible. Hasta que el sonido de mis zapatos contra el azulejo pulido los hizo girar. El rostro de Michael palideció.

El gerente parpadeó dos veces, sobresaltado. Buenos días, dije con voz tranquila y fría. Michael abrió la boca y luego la volvió a cerrar.

—No quise decirlo —empezó, pero levanté la mano—. No, no desperdicies tus mentiras tan temprano. Miré al gerente de la sucursal.

Soy Margaret Ellis. Esta es mi cuenta. No estoy bajo atención médica.

No he autorizado ninguna tutela ni representación financiera. Y, sin duda, reconozco a todos los miembros de mi familia. Michael tartamudeó.

Esto no es lo que parece. Incliné la cabeza ligeramente. ¿En serio? Porque me parece que intentaste enterrarme viva.

Dio un paso hacia mí, con las manos alzadas en señal de apaciguamiento. «Margaret, por favor», retrocedí. «No, hoy no».

Puede que sea abuela, pero no estoy senil. Y ya no quiero que hables por mí. Ahí estaba, un silencio tan denso que lo sentía entre las costillas.

El gerente de la sucursal sacó la carpeta del mostrador con cuidado y me la tendió. «Creo que esto es suyo, señora». La tomé sin volver a mirar a Michael.

Mis manos no temblaban, todavía no. Pero mi corazón ya había empezado a reescribir todo lo que creía saber. No conduje directo a casa.

Aparqué a tres manzanas de la casa y me quedé allí sentado, en silencio. Observando a desconocidos pasar, tomando café, tomados de la mano, hablando de planes para el fin de semana, como si el mundo no se hubiera desviado de su eje. Tenía los nudillos blancos alrededor del volante, pero no me había movido.

Eran las 10:42, demasiado temprano para decir que era un mal día, demasiado tarde para fingir que no lo era. Cuando por fin llegué a mi entrada, todo parecía exactamente igual. Las hortensias que mi hija nunca riega seguían marchitas junto al porche.

El paquete que había pedido, zapatos ortopédicos, estaba apoyado contra la puerta mosquitera. Un pájaro cantaba. Al viento no le importaba lo que acababa de descubrir, pero a mí sí…

Cerré la puerta principal con llave, entré en la cocina y dejé la carpeta del banco sobre la mesa. Allí estaba, como un arma cargada. Dentro había documentos que no había firmado, informes médicos que no había visto y declaraciones impresas, selladas y notariadas, que afirmaban mi incompetencia mental.

Que ya no era capaz de tomar decisiones. Que mis bienes requerían supervisión. Que mi hija, junto con su esposo, actuarían como mis tutores legales hasta nuevo aviso.

Qué forma tan elegante de decir «indefinidamente». Acerqué una silla y me senté lentamente, mirando fijamente los papeles. No me habían confrontado, no me habían preguntado si me sentía perdida, cansada o confundida.

Habían decidido, en habitaciones a las que no me habían invitado, que estaba acabado. Como una bombilla que parpadea demasiadas veces, hora de cambiarla. Me serví un vaso de agua y no lo bebí.

Me quedé mirando. No lloré, pero me temblaron las manos, solo un poco. Fue entonces cuando oí su coche en la entrada.

Mi hija, Claire, la mujer que, hace diez años, susurró entre sollozos que no creía poder llevar un embarazo a término. Y la sostuve hasta que se durmió erguida sobre mi pecho. Esa Claire no vio los documentos sobre la mesa al principio.

—Hola, mamá —dijo con naturalidad, dejando su bolso en el mostrador—. ¿Fuiste al…? —Se detuvo a media frase. Sus ojos se posaron en la carpeta y luego en mí.

Algo en su rostro cambió, un destello, no culpa, todavía no, miedo. ¿De dónde sacaste eso? No respondí. Se acercó, despacio.

—Mamá —dijo, con voz más suave—. Escucha, puedo explicarte. Me puse de pie.

Me gustaría que lo intentaras. Bueno, bueno, empezó, frotándose la sien. Esto no tenía por qué ser así.

Solo estábamos, pensó Michael, era solo para protegerte por si acaso pasaba algo. Por si acaso, dije. Claire, esos papeles dicen que ya pasó.

Dicen que me he ido, que no recuerdo quién eres. Dudó. No me dijiste, continué, que me convertiría en una molestia.

Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Confié en ti. Te dije dónde estaban los documentos, las contraseñas.

Te dejé sentarte en todos los consultorios médicos. Te di acceso. Sé, susurró, que lo usaste.

Ella asintió una vez, como una niña culpable. Esperé a que luchara por mí, a que dijera que no era cierto, que no me estaban borrando. En cambio, se sentó, en silencio.

Y entonces dijo lo peor que pudo haber dicho. No pensé que te darías cuenta. Me senté frente a ella, sin mesa entre nosotras, solo silencio.

Evitaba mi mirada, seguía mirando la carpeta como si fuera a saltar y explicarse sola. Así que, le dije con calma, no creías que me daría cuenta. Eso dijiste.

Claire volvió a abrir la boca y luego la cerró. Sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su suéter. Me incliné ligeramente, sin hacer ruido ni crueldad, solo con la fuerza suficiente para cortar.

Déjame explicarte algo, Claire. Me doy cuenta de todo. Siempre lo he hecho.

Golpeé la carpeta una vez, lentamente. Me di cuenta de cuando Michael empezó a llamarme señora en lugar de mamá el año pasado. Me di cuenta de cuando dejaste de pedirme que cuidara a Nora, dijiste que ya era demasiado para mí.

Me di cuenta de que cuando dejaron de ir al médico, me enviaron copias de mis resultados. Se estremeció. ¿Y saben qué más noté? Continué.

La forma en que te veías aliviada cuando no fui a Acción de Gracias, como si eso facilitara las cosas. —No es cierto —susurró—. Lo es, pero ahora no importa.

Porque lo que importa es que te sentaste frente a mí durante meses, me sonreíste, me abrazaste, y todo el tiempo firmaste mi firma como si fuera el título de un auto usado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no me conmovió. Las lágrimas no borran las firmas.

En ese momento, se abrió la puerta principal y entró Michael. Se detuvo al vernos. Su mirada se dirigió a la carpeta, luego a Claire y luego a mí.

Bueno, murmuró, supongo que se ha descubierto el secreto. No, dije de pie. La chica salió disparada, y ella volvió a entrar a zarpazos…

Puso los ojos en blanco. Mira, Margaret, esto no es personal. Le dijiste a un desconocido que no tenía la capacidad mental para manejar mi propia vida, interrumpí.

Falsificaste el acceso a mis cuentas. Te paraste en un banco y le dijiste a un hombre que no reconocía a mi propia hija. Levantó las manos.

Teníamos documentación, información médica. No lo hicimos por capricho. ¿Quién llenó esas evaluaciones? Dudó.

Contesta la pregunta, Michael. Usamos las notas de la prueba de memoria del año pasado. ¿Te refieres a la que aprobé? ¿Aquella donde el médico dijo que estaba lúcido para mi edad? No dijo nada.

Me acerqué. Él no se movió. Ambos decidieron borrarme, no porque estuviera enferma, sino porque era inoportuna, porque no quería ceder el control total, porque hice preguntas.

Michael se burló. No sabes lo agotador que ha sido gestionarlo todo, ayudarte, llevar la casa. Ya veo, lo interrumpí.

Así que crié a una hija durante 35 años, pagué sus estudios, su boda, te di la entrada de esta casa. Pero ahora que necesito mi propia voz, de repente soy una carga. Se mordió la lengua.

Claire intentó hablar. «Mamá, por favor». «No», dije, girándome hacia ella.

Te sentaste a la mesa de mi cocina durante meses, sabiendo lo que pasaba. Sabías que estaban preparando documentos. Sabías que Michael iba al banco.

Finalmente asintió. «No quería creerlo», murmuró. «Pensé que si nunca usábamos el papeleo, no importaría».

Pero lo firmaste. Bajó la mirada. Y le enseñaste a tu hija, dije despacio, que está bien traicionar a alguien en silencio, siempre y cuando sonrías al hacerlo.

Claire finalmente se derrumbó. No sabía qué más hacer. Eres tan fuerte, mamá.

Nunca pides ayuda. Y pensé que, si algo pasara, estaríamos preparados. No, respondí.

No te estabas preparando. Te estabas deshaciendo de mí. Silencio.

Entonces me acerqué al cajón. Saqué una copia de mi testamento. La sostuve en la mano.

Luego los revisé a ambos. Esto se reescribe a partir de mañana. Y puedes estar seguro, muy seguro, de que lo que acaba de pasar hoy no se olvidará.

Ni legalmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Me dirigí a Michael. Te gusta hablar de proteger tus bienes.

Bien. Porque a partir de hoy, ya no eres de los míos. No dormí esa noche.

Ya no estaba ansioso. Ni siquiera enojado. Simplemente estaba despierto.

Plenamente consciente por primera vez en años. Como si algo en mí se hubiera reconectado. Un cable que se había enfriado, ahora se encendía de nuevo.

A las 8 de la mañana, ya había hecho dos llamadas. La primera a mi abogado, que no había tenido noticias mías en más de tres años. La segunda, a un asesor financiero que no había necesitado desde que falleció Charles.

Al mediodía, había cancelado todas las transferencias automáticas vinculadas a la cuenta de negocios de Michael. A la una, había cambiado las contraseñas de todos los inicios de sesión en línea. Y a las 15:15, me senté frente a mi abogado, desplegando los documentos que nunca esperaron que viera.

Leyó en silencio y luego me miró. «Margaret, ¿quieres presentar cargos?» «No», dije con calma. «Todavía no, pero sí quiero una auditoría forense completa de cada transacción relacionada con sus nombres en los últimos 12 meses».

Él asintió. También quiero un nuevo testamento, sin medias tintas, una actualización completa. Su pluma estaba lista…

¿Y tus beneficiarios? Mi nieta, dije. Tiene 12 años y, por ahora, sigue siendo honesta. Sonrió con sorna, pero no bromeó.

Él sabía más. Continué, establecí un fideicomiso con condiciones, y Claire y Michael ya no tienen nada que hacer. Escribió en silencio.

Y lo vi todo desarrollarse con una claridad extraña, como si estuviera viendo la historia de otra persona. Como si leyera el final de una novela que no recordaba haber empezado, porque la verdad es que lo presentía. La forma en que Michael de repente se interesó en ayudar con los impuestos.

De camino, Claire mencionó el valor de la casa durante las cenas informales, las conversaciones tranquilas que se interrumpieron al entrar. Pero lo ignoré, porque quería creer que me amaban sin condiciones, y ese fue mi verdadero error. Llegué a casa a las 5:40 p. m.

Estaban esperando: Claire en el sofá, con las manos juntas. Michael paseando junto a la chimenea como si fuera el dueño de la casa. “¿Por qué cortaste la cuenta?”, preguntó, antes siquiera de que cerrara la puerta.

No respondí. Fui a la cocina, dejé mi bolso y los encaré a ambos. Hoy fui a ver a mi abogado.

El rostro de Claire se tensó, Michael apretó la mandíbula. Continué, y esto es lo que va a pasar. Michael intentó interrumpir, pero levanté la mano y se detuvo.

Estoy presentando una declaración revocando todos los intentos de tutela, de forma permanente, legal y retroactiva. Michael rió una vez, con un sonido seco y amargo. Ni siquiera sabes cómo.

Sé exactamente cómo, dije. Porque mientras intentabas hacerte el yerno responsable, también dejaste un rastro de papeleo tan descuidado que hasta un estudiante de derecho de tercer año podría destrozarlo. Él retrocedió, Claire no dijo nada.

Y el testamento, añadí, cambió, con efecto inmediato. Michael se burló, «Estás cometiendo un error». No, dije, lo cometiste.

Asumiste que me quedaría callada, que me daría vergüenza defenderme. Pensaste que la edad significaba debilidad, pero no es así. Claire finalmente habló.

No íbamos a usar la tutela. Me volví hacia ella. Sí, lo hacías.

Estabas esperando el momento en que dijera algo que pudieras tergiversar. Una cita olvidada, una historia repetida, un pequeño desliz. Ella parpadeó y no lo negó.

Querías la casa, dije, y el dinero. Pensaste que si lo tomabas con calma, no me daría cuenta. Michael se cruzó de brazos.

No estás siendo justo. Pasé junto a él, abrí el armario del pasillo y saqué una carpeta que había preparado hace años. «Esta es la lista completa de todo lo que tu hija heredará algún día», dije, entregándosela a Claire, «pero no a ti, y no mientras yo viva».

Claire lo miró fijamente. Se le saltaron las lágrimas. Esta vez las dejé, pero no me ablandé.

La miré como una mujer, no como mi hija. No se pierde la herencia, Claire. Se pierde la confianza.

Pierdes lo que hizo de esta casa un hogar —murmuró Michael—. Te arrepentirás de esto. Cumplí una última vez.

No, lamento no haberlo visto antes. Para cuando llegaron a casa, yo estaba esperando, no solo despierto, esperando. Me senté en el mismo sillón que siempre usaba junto a la chimenea, ese al que poco a poco empezaron a llamar “tu rinconcito”, como si mi presencia en mi propia casa se hubiera reducido a un mueble.

Claire entró primero, con una bolsa de comida para llevar. Michael la seguía, hablando de una próxima reunión. Se detuvo a media frase al verme.

Claire siguió su mirada y se quedó paralizada. ¿Qué haces levantado?, preguntó con cautela. Señalé la mesa…

La carpeta estaba de vuelta. Junto a ella, una carta impresa. El membrete de mi abogado estaba estampado en la parte superior.

Michael dejó caer las llaves en la encimera. ¿Qué es eso? No respondí de inmediato. En cambio, me levanté y miré alrededor de la sala, mi sala, esperando lo que me di cuenta que podría ser la última vez que las viera allí.

Te mudaste a esta casa hace tres años, empecé, después de que Michael perdiera su primer trabajo. Dijiste que sería temporal. Claire abrió la boca, pero yo levanté la mano.

Dijiste que necesitabas ayuda mientras te adaptabas. Acepté, porque eso es lo que hacen las madres. Michael se burló.

¿Lo volvemos a hacer? —No —dije—. Esta vez, lo terminaremos. Me acerqué a la mesa y toqué la carta.

Este es un aviso formal de desalojo de 30 días de mi abogado. Ambos saldrán a finales del mes que viene. A Claire se le quebró la voz.

Mamá, ¿nos estás echando? No, respondí. Se fueron en cuanto entraron a un banco y le dijeron a alguien que estaba mentalmente perdida. Solo lo confirmo.

Michael alzó la voz. Te apoyamos. Vivías aquí sin pagar alquiler, espeté.

Pagué los servicios, la comida, los impuestos, y me quedé callada cada vez que mencionabas planes para el futuro que, de alguna manera, siempre involucraban mi casa. Claire dio un paso al frente. No pretendíamos que las cosas llegaran tan lejos.

—Sí, lo hiciste —interrumpí—. Simplemente no creíste que me daría cuenta, o que alguna vez diría que no. Ella parpadeó.

¿Pero adónde se supone que debemos ir? La miré fijamente a los ojos. A algún lugar que te enseñe a respetar un techo que no es tuyo. Michael se cruzó de brazos.

¿Estás castigando a tu hija por mi culpa? Sonreí, no con amabilidad. No, los estoy haciendo responsables a ambos. Ella se casó contigo.

Ella mintió contigo. Se quedó callada contigo. Las manos de Claire temblaban ahora.

¿Y Nora? ¿Dónde se supone que duerme? Hice una pausa, luego me acerqué a la mesita de noche y cogí una carpeta más pequeña. «Es un fideicomiso», dije, «creado hoy a nombre de Nora». Es modesto, pero real, y es independiente.

Tiene 12 años y no es responsable de tus decisiones. Se lo dejé a Claire, pero aprenderá de ellas, para bien o para mal. El rostro de Michael se contrajo.

¿Crees que esto te convierte en una especie de heroína? —No —respondí—. Me convierte en una mujer que dejó de disculparse por tener límites. Se giró hacia Claire…

Di algo. No lo dijo. Se quedó allí, agarrando la carpeta.

¿Sabes qué es lo que más me duele? —dije—. No es que mintieras, ni que firmaras papeles a mis espaldas, sino que me hiciste sentir pequeña en mi propia casa, como si debiera agradecer no haber sido borrada del todo. Claire levantó la vista, con los ojos llenos de algo que finalmente parecía remordimiento. —Perdí la vista —dijo en voz baja.

Nos asustamos. Nos ahogábamos. Y nos pareció más fácil prepararnos para tu ausencia que afrontar nuestros fracasos.

Asentí. Es lo primero que dices con sinceridad en meses. Un silencio se hizo entre nosotros.

Entonces volví a hablar, en voz baja. Esta casa solía ser un hogar. Últimamente, se ha sentido como una sala de espera para mi propia desaparición.

Michael se movió. Claire dio un paso adelante. ¿Podemos arreglarlo? La miré un buen rato y luego respondí: «Aquí no».

Se mudaron 27 días después, sin alboroto ni gritos. Solo cajas, un camión de mudanzas y una despedida silenciosa. Nora me abrazó más de lo habitual.

Le dije que podía visitarme cuando quisiera. Claire se quedó en el porche, sosteniendo su bolso como un escudo. «No espero perdón», dijo.

Pero voy a recuperar tu confianza —añadió. Incliné la cabeza—. Luego dejaré la luz del porche encendida.

Ella sonrió, débil, cansada, pero real. Esa noche, abrí las ventanas. La casa estaba en silencio.

Por primera vez en años, el silencio no parecía una borradura. Era paz. Preparé un té, me senté en mi sillón y escribí una nota.

Que nadie hable por ti si no lucha por ti. Lo doblé y lo guardé dentro de la portada de mi diario. Una lección, por si Nora lo encuentra algún día.

Y si me pregunta quién me enseñó eso, se lo diré. Mi hija lo hizo, a las malas.

News

—Papá, no me dejes con la nueva mamá, ella quiere hacer cosas malas—susurró la niña, temblando. Oculto en el armario, el padre quedó petrificado al presenciar lo que sucedía delante de sus ojos.

la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la pequeña habitación, proyectando largas sombras en el…

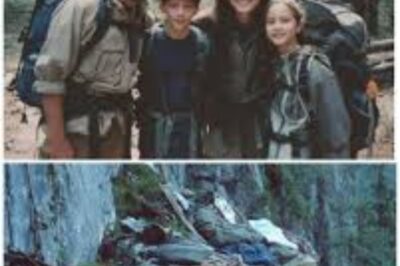

Una familia de cuatro personas desapareció mientras practicaba senderismo en Polonia en 1998; 23 años después, los excursionistas hicieron un descubrimiento espantoso.

La misteriosa desaparición de la familia Kowalski en 1998 se convirtió en una sombra persistente sobre las montañas Tatras, donde…

15 niños desaparecieron en una excursión en 1986 — 39 años después, el autobús escolar es encontrado enterrado

En el condado de Hallstead, la niebla era tan espesa que parecía borrar todo rastro de vida. Se aferraba a…

La impactante historia detrás del misterio del Everest: Beck Weathers, el hombre que murió dos veces en la montaña más peligrosa del mundo y sobrevivió para narrar su propia мυerte.

Entre las páginas más profundas del montañismo, pocas historias conmueven tanto como la de Beck Weathers, un patólogo de Dallas…

Un millonario, camino al aeropuerto, ve a una mendiga con un bebé bajo la lluvia, ¡y le da las llaves de su casa! Pero al regresar, se queda atónito con lo que encuentra… ¡Dios mío!

Llovía a cántaros sobre la ciudad de Nueva York, convirtiendo las bulliciosas calles en un mar de paraguas y reflejos…

Un hombre cambia su contraseña de Wi-Fi y su vecino llama al 911…

Darius Coleman no era de los que disfrutaban de la atención innecesaria. Trabajaba desde casa, mantenía su jardín limpio y…

End of content

No more pages to load