La sombra de las hermanas perdidas: el viaje de Thomas Red Elk para rescatar la verdad olvidada

En el árido corazón de Chihuahua, México, donde el sol parecía querer devorar cada piedra y cada alma, vivía Thomas Red Elk, un hombre que llevaba en su pecho una herida que ni el tiempo había logrado sanar. Durante cuarenta años, había caminado caminos polvorientos, cruzado pueblos y buscado respuestas que la justicia y la historia se habían negado a darle. Su historia comenzaba mucho tiempo atrás, en 1945, cuando sus tres hermanas —Sara, Naomi y Eva— desaparecieron sin dejar rastro, devoradas por un sistema que quería borrar sus raíces y su identidad indígena.

Las niñas, tan solo unas jovencitas en aquel entonces, habían sido llevadas al internado religioso de Santa Gertrudis, un lugar que prometía “educación y progreso” para los niños indígenas, pero que en realidad escondía sombras tan oscuras como el desierto mismo. Los nombres de Sara, Naomi y Eva fueron impuestos sobre ellas, sus lenguas maternas fueron silenciadas y sus raíces arrancadas con violencia. Aquel día en que las fotografiaron con vestidos blancos y trenzas impecables, posando ante un sacerdote frío y distante, sería la última vez que Thomas las vería. Al día siguiente, simplemente desaparecieron.

Thomas no olvidó. No pudo olvidar. El joven que había sido humillado, golpeado y expulsado por preguntar por sus hermanas, llevó la fotografía vieja y amarillenta como un faro en la noche, un recordatorio constante de la injusticia. Durante cuatro décadas, recorrió pueblos, habló con ancianos y buscó pistas que parecían no existir. “Solo eran niñas indígenas”, le dijeron muchos. Nadie quiso investigar, nadie quiso escuchar.

Pero en 1985, una chispa de esperanza apareció. En un pequeño pueblo al sur de la frontera con México, Thomas recibió una invitación inesperada para asistir a una iglesia humilde. Allí, rodeado de mujeres vestidas con hábitos negros que ocultaban sus rostros, algo llamó su atención. Una de las monjas tropezó con una caja de peticiones. Su hábito se levantó momentáneamente, revelando una cicatriz gruesa en el pecho izquierdo, la misma cicatriz que Naomi había llevado desde niña, marca de un castigo brutal recibido en el internado.

El corazón de Thomas se aceleró. ¿Podría ser que una de sus hermanas hubiera sobrevivido? ¿O sería su mente jugándole una cruel broma después de tantos años de dolor? Con cautela, comenzó a hablar con aquella mujer, con las otras monjas, y con la comunidad. Poco a poco, secretos enterrados empezaron a salir a la luz.

Descubrió que el internado Santa Gertrudis no era un lugar de salvación, sino una prisión disfrazada de santuario. Las niñas y niños indígenas eran arrancados de sus familias para ser “reeducados”, pero en realidad eran sometidos a abusos físicos y emocionales, forzados a renunciar a sus tradiciones, a sus lenguas, a su identidad. Muchos jamás regresaban. Los que sobrevivían, como Naomi, llevaban cicatrices que el tiempo no borraba.

Con la ayuda de activistas locales y organizaciones defensoras de derechos humanos, Thomas comenzó a reconstruir la historia de sus hermanas y de tantas otras víctimas olvidadas. Organizó reuniones, buscó documentos y testimonios, enfrentándose a la resistencia de quienes preferían mantener el silencio. La verdad era incómoda, pero necesaria.

Finalmente, la presión pública logró que las autoridades mexicanas y estadounidenses reconocieran los abusos cometidos en esos internados. Se crearon comisiones de la verdad, se pidieron disculpas oficiales y se establecieron programas para apoyar a las víctimas y preservar la memoria cultural de los pueblos indígenas.

Thomas, aunque ya mayor y marcado por el sufrimiento, encontró paz al saber que la historia de Sara, Naomi y Eva ya no sería olvidada. Su lucha abrió caminos para que las nuevas generaciones recuperaran su identidad y sus raíces.

En su último viaje a Whispering Rock, un lugar donde el desierto susurra historias antiguas, Thomas colocó una piedra blanca junto a la antigua capilla, en memoria de sus hermanas y de todos los niños que fueron arrancados de sus hogares. Cerró los ojos, y por primera vez en cuarenta años, sintió que podía escuchar sus voces, libres y en paz, entre el viento del desierto.

Porque aunque el tiempo trate de borrar, el amor de un hermano y la fuerza de la verdad siempre encuentran la manera de resistir.

News

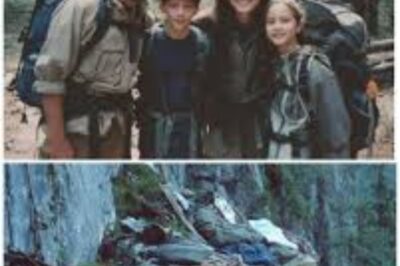

Una familia de cuatro personas desapareció mientras practicaba senderismo en Polonia en 1998; 23 años después, los excursionistas hicieron un descubrimiento espantoso.

La misteriosa desaparición de la familia Kowalski en 1998 se convirtió en una sombra persistente sobre las montañas Tatras, donde…

15 niños desaparecieron en una excursión en 1986 — 39 años después, el autobús escolar es encontrado enterrado

En el condado de Hallstead, la niebla era tan espesa que parecía borrar todo rastro de vida. Se aferraba a…

La impactante historia detrás del misterio del Everest: Beck Weathers, el hombre que murió dos veces en la montaña más peligrosa del mundo y sobrevivió para narrar su propia мυerte.

Entre las páginas más profundas del montañismo, pocas historias conmueven tanto como la de Beck Weathers, un patólogo de Dallas…

Un millonario, camino al aeropuerto, ve a una mendiga con un bebé bajo la lluvia, ¡y le da las llaves de su casa! Pero al regresar, se queda atónito con lo que encuentra… ¡Dios mío!

Llovía a cántaros sobre la ciudad de Nueva York, convirtiendo las bulliciosas calles en un mar de paraguas y reflejos…

Un hombre cambia su contraseña de Wi-Fi y su vecino llama al 911…

Darius Coleman no era de los que disfrutaban de la atención innecesaria. Trabajaba desde casa, mantenía su jardín limpio y…

Valerie faltó a su entrevista de trabajo para salvar a un anciano que se desmayaba en una transitada calle de Chicago. Pero al entrar en la oficina, casi se desmaya por lo que vio…

Valerie faltó a su entrevista de trabajo para salvar a Valerie abrió su billetera, contó los pocos billetes arrugados que…

End of content

No more pages to load