En la vida de los millonarios, a menudo se piensa que el dinero puede resolver cualquier problema. Pero la noche del pasado miércoles en la Ciudad de México, Alexander Grant, empresario de renombre, aprendió que la riqueza no puede comprar lo más valioso: el tiempo y la cercanía con los seres queridos.

La historia comienza en la lujosa residencia de Grant, donde su hija Sophia, de cinco años, luchaba contra una enfermedad invisible. La pequeña, de rizos dorados y mejillas sonrojadas, llevaba días mostrando signos de debilidad, pero su padre, absorbido por reuniones y llamadas de negocios, apenas notaba el deterioro. En cambio, Clara Evans, la criada de la casa, sí lo percibía. Había visto a Sophia toser, respirar con dificultad y perder el brillo en sus ojos.

Todo cambió una noche cuando Alexander, al pasar por la habitación de su hija, escuchó sollozos. Al entrar, vio a Clara agachada junto a la cama de Sophia, con una botella de medicinas en las manos temblorosas. El corazón del empresario se detuvo; lo primero que pensó fue lo peor: ¿la criada intentaba envenenar a su hija?

La tensión llenó la habitación. Clara, con lágrimas en los ojos, intentó explicarse, pero Alexander, cegado por el miedo, la acusó de intentar hacer daño. Sin embargo, la verdad era otra. Clara no buscaba lastimar a Sophia; al contrario, intentaba ayudarla. Recordó a Alexander cómo había dejado notas, avisado a la ama de llaves y al chofer, pero su mensaje nunca llegaba al padre ocupado. “No estás aquí. No la escuchas llorar. No la ves luchar por respirar”, dijo Clara, su voz rota por el recuerdo de su propia hija, quien murió de neumonía por no recibir atención médica a tiempo.

Las palabras de Clara atravesaron el orgullo de Alexander. Por primera vez, vio a la criada no como empleada, sino como una madre que había perdido a su hija y que ahora luchaba por salvar a otra. La vergüenza lo invadió y, dejando de lado la desconfianza, permitió que Clara lo ayudara a llevar a Sophia al hospital.

En el hospital, los médicos confirmaron el diagnóstico: neumonía grave. “Llegaron justo a tiempo. Un poco más tarde y podría haber sido demasiado tarde”, dijo el doctor. Alexander sintió cómo el peso de su ausencia casi le costaba lo único que no podía comprar: la vida de su hija.

Durante la larga noche, Clara no se separó de Sophia. La sostuvo, la consoló y le susurró palabras de aliento mientras la pequeña luchaba por cada respiración. Alexander, sentado al lado, observó cómo su hija buscaba consuelo en Clara, no en él. La culpa lo atravesó, pero también le enseñó una lección invaluable.

Al amanecer, Sophia comenzó a mejorar. Los médicos aseguraron que, con cuidado y reposo, la niña se recuperaría. Alexander firmó todos los documentos necesarios, pero sabía que sin Clara, Sophia no habría sobrevivido a esa noche.

De regreso a casa, Alexander se quedó junto a la cama de su hija, agradecido y avergonzado. Quiso decir muchas cosas a Clara, pero solo logró susurrar un “gracias”. Clara, exhausta pero firme, le pidió una sola cosa: “Prométame que estará aquí. Que no la dejará pelear sola otra vez”.

Esta historia, que ha circulado entre vecinos y empleados, es un recordatorio de que la riqueza no puede reemplazar la presencia, el amor ni la atención. Alexander Grant, el hombre que lo tenía todo, casi lo pierde todo por no estar cerca. Y fue Clara Evans, una madre que ya había perdido, quien salvó lo más importante.

La lección es clara: los niños necesitan a alguien que los vea, que los escuche y que esté presente. No basta con proveer; hay que estar ahí. En una noche de miedo y desesperación, el verdadero valor no estuvo en el dinero, sino en el corazón de quienes no se rindieron.

News

Fans le dan la espalda a Dayanara Torres tras sus palabras en vivo en Telemundo

Dayanara Torres, ex Miss Universo, sorprendió recientemente al confesar que siente mayor atracción por los hombres considerados “feos”. Según explicó,…

Juan Soler pide disculpas públicas a Celinee Santos tras su eliminación en #TopChefVIP4 por Telemundo

La competencia de Top Chef VIP 4 vivió un capítulo lleno de emociones cuando Celinee Santos se convirtió en la…

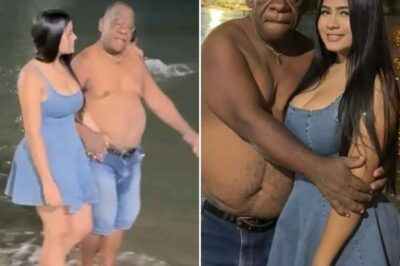

El aspecto físico de este señor mayor que atrajo el interés de esta hermosa jovencita

Una imagen recientemente viral ha despertado intensos debates en redes: una joven posa con orgullo junto a su pareja. Un…

Madre de Toni Costa responde contundentemente a Adamari Lopez

Adamari López volvió a dar de qué hablar tras una revelación personal que compartió en su espacio digital Ada y…

¿ Lupillo Rivera no pueee creer como su padre Don Pedro sé ridiculizó a sus 82 años con este baile?

¡Qué genial ver a Don Pedro Rivera y su novia Nataly unirse al trend de Kendrick Lamar! Este momento se…

¡Fin a los rumores! Adamari Lopez confiesa quien es Carlitos en su vida

¡Fin a los rumores! Adamari López finalmente decidió aclarar las especulaciones que desde hace meses circulaban en redes sociales sobre…

End of content

No more pages to load