Dueño encubierto descubre a mesera con la mano rota: la verdad detrás lo dejó sin palabras

“Señor, ¿le gustaría un poco más de café?”

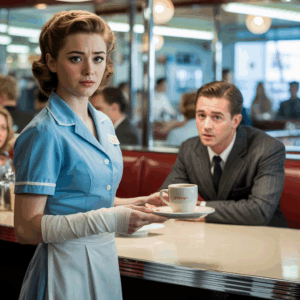

La voz suave pertenecía a Naomi Carter, una joven mesera con un uniforme azul claro, equilibrando una charola con la mano derecha mientras la izquierda estaba envuelta en vendas frescas. Forzaba una sonrisa educada mientras servía café en la taza de un cliente, fingiendo no notar el dolor en su muñeca. El restaurante estaba lleno de conversaciones y el tintinear de cubiertos, pero sus movimientos eran más lentos que los de los otros meseros. Intentaba ocultarlo, pero era evidente que estaba luchando.

A unos metros de distancia, con los brazos cruzados, Daniel Hayes la observaba cuidadosamente. Para los demás, parecía solo otro hombre de negocios bien vestido esperando una reunión. Pero en realidad, Daniel no era cualquier cliente: era el dueño secreto de ese restaurante. Lo había heredado de su difunto padre, pero decidió administrarlo discretamente, dejando que el gerente se encargara de las operaciones diarias mientras él supervisaba desde lejos. Hoy había decidido venir de incógnito, mezclándose para ver cómo iban realmente las cosas.

Lo que vio lo inquietó de inmediato.

Naomi se acercó a otra mesa, su charola temblaba ligeramente al colocar las tazas para dos hombres mayores. Uno de ellos frunció el ceño al ver el café mal servido. “Cuidado, señorita. Está derramando.” Naomi se disculpó suavemente, conteniendo la vergüenza.

Los ojos agudos de Daniel notaron el temblor en la mano herida de Naomi. Vio que la venda estaba apretada, recién puesta, pero no hecha por un profesional—como si ella misma la hubiera envuelto antes de salir corriendo al trabajo. El gerente de turno, un hombre corpulento de unos cincuenta años, no parecía importarle. Gritaba órdenes desde la barra, diciéndole a Naomi que “se apurara” y que “dejara de moverse como tortuga”.

Algo dentro de Daniel se revolvió. Ese era su restaurante. Sus empleados debían ser tratados con respeto. Y ahí estaba una joven, claramente lastimada, obligada a trabajar con dolor.

Apretando la mandíbula, se acercó, con la mirada fija en Naomi. “Disculpa,” dijo con voz calmada pero firme. “¿Por qué trabajas con una lesión así?”

Naomi se detuvo, sorprendida. Su charola vaciló y, por primera vez, lo miró directamente. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio, desafío y algo más—algo que Daniel no esperaba.

“Porque,” susurró, “si no trabajo, no puedo pagar la renta.”

La respuesta impactó a Daniel más de lo que esperaba. Había venido para revisar la eficiencia del negocio, tal vez ver algún servicio deficiente o prácticas desperdiciadoras—pero no esto. No a una joven obligándose a trabajar con dolor visible solo para mantener un techo sobre su cabeza.

“¿La renta?” preguntó, bajando la voz mientras el cliente que atendía se alejaba, sin interés en la conversación. “¿No tienes licencia por enfermedad? ¿O compensación laboral?”

Naomi soltó una risa amarga, aunque mantuvo la mirada baja. “Aquí no. Si faltas, no te pagan. Así de simple. Y créeme, mi gerente estaría feliz de reemplazarme.” Señaló al hombre que gritaba órdenes al fondo.

La mirada de Daniel se oscureció. Ese gerente debía mantener los estándares que el padre de Daniel había construido—justicia, comunidad, dignidad. En cambio, Daniel veía intimidación, negligencia y desprecio.

Quiso decirle la verdad a Naomi en ese instante: que hablaba con el dueño, que no tenía que temer perder su trabajo. Pero algo lo detuvo. Quizá fue la forma en que su voz temblaba al hablar, o cómo mantenía la cabeza en alto a pesar de la mano vendada. Se dio cuenta que ella no pedía lástima—solo sobrevivía.

“¿Dónde te lastimaste?” preguntó en voz baja.

Naomi dudó, luego respondió, “En casa. Las escaleras de mi casero están rotas. Me resbalé y mi muñeca recibió el golpe.” Hizo una mueca recordando el accidente. “Pero la renta sigue vencida, y a él no le importa que esté herida.”

El pecho de Daniel se apretó. Miró de nuevo su mano, la hinchazón asomando bajo las vendas. Ni siquiera debería estar sosteniendo una charola.

Detrás de ellos, la voz del gerente retumbó. “¡Naomi! La mesa seis lleva esperando diez minutos. ¡Muévete!”

Naomi se sobresaltó pero forzó una sonrisa educada, levantando la charola de nuevo. Daniel apretó los puños. Podía revelar su identidad en ese momento, despedir al gerente y cambiar todo para Naomi. Pero algo le decía que esperara—que aprendiera más antes de intervenir.

“Bien,” murmuró Daniel, más para sí mismo. “Veamos hasta dónde llega esto.”

Y mientras Naomi se alejaba, él la siguió con la mirada, sin saber que la verdad que estaba a punto de descubrir lo conmocionaría profundamente.

Cuando llegó la hora del almuerzo, Daniel ya había visto suficiente. Naomi se movía cada vez más despacio, su mano temblaba visiblemente, pero nunca se quejaba. En cambio, sonreía a los clientes, pedía disculpas por pequeños errores e incluso tarareaba suavemente mientras rellenaba las tazas de café.

El gerente, sin embargo, se volvía más duro. “¡Naomi, dije que te apuraras! Si no puedes seguir el ritmo, ¡ni te molestes en venir mañana!” Sus palabras resonaron en todo el restaurante, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan.

Algunos clientes se miraron incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie excepto Daniel.

Se levantó, se acomodó la corbata y caminó hacia la barra. El gerente lo miró molesto. “Señor, si necesita algo, alguna de las chicas le puede—”

“No,” interrumpió Daniel, con voz calmada pero autoritaria. “Lo que necesito saber es por qué amenaza con despedir a una empleada lesionada.”

El gerente se puso rígido. “¿Y usted quién es para cuestionarme?”

La respuesta de Daniel fue simple. Sacó una carpeta de cuero de su saco y la abrió, mostrando los documentos de propiedad del restaurante con su firma. Se escucharon murmullos mientras el rostro del gerente perdía color.

“Soy Daniel Hayes,” dijo con frialdad. “El dueño de este restaurante.”

El lugar quedó en silencio. Naomi se detuvo en seco, su charola flotando sobre una mesa. Giró lentamente, con los ojos abiertos de par en par.

La mirada de Daniel se suavizó al verla. “Y me avergüenza ver cómo han tratado a mi personal. Especialmente a ti, Naomi.”

Ella abrió la boca, sorprendida. “¿Usted… es el dueño?”

Él asintió. “Y desde ahora, las cosas van a cambiar. Empezando contigo. Deberías estar en casa descansando, no trabajando con dolor. Tu trabajo está asegurado. Tus cuentas serán cubiertas. Y tu gerente—” Daniel se giró, con voz dura como el acero, “—está despedido.”

El gerente tartamudeó, pero la mirada de Daniel lo silenció.

Los ojos de Naomi se llenaron de lágrimas, pero las contuvo, manteniendo la fortaleza que la había sostenido todo el día. “No quería caridad,” susurró.

“No recibes caridad,” respondió Daniel con suavidad. “Recibes el respeto que siempre mereciste.”

Por primera vez en el día, Naomi bajó la guardia. Una pequeña sonrisa temblorosa apareció en su rostro mientras susurraba: “Gracias.”

Y en ese restaurante lleno de gente, Daniel se dio cuenta de que su visita de incógnito le había dado más que respuestas sobre el negocio—le había dado una razón para reconstruir el legado de su padre como debía ser.

News

Grupo de estudiantes desaparece en los Apalaches en 1999: diez años después, hallan restos en un viejo barril

Grupo de estudiantes desaparece en los Apalaches en 1999: diez años después, hallan restos en un viejo barril Dieciséis años…

Turista anciana desaparece en Yellowstone: dos años después, su diente de hierro surge en el manantial

Turista anciana desaparece en Yellowstone: dos años después, su diente de hierro surge en el manantial Yellowstone no siempre devuelve…

Pareja desaparece en Cold Spring Canyon: restos hallados en grieta rocosa tras 17 años

Pareja desaparece en Cold Spring Canyon: restos hallados en grieta rocosa tras 17 años Los cañones de California tienen una…

Turista acuático desaparece en Florida: kayak hallado en ramas, cuerpo en alcantarilla

Turista acuático desaparece en Florida: kayak hallado en ramas, cuerpo en alcantarilla Un cuerpo humano nunca debería aparecer en una…

Turista desaparecido en Oregón: 11 semanas después, hallazgo macabro bajo baño de campamento

Turista desaparecido en Oregón: 11 semanas después, hallazgo macabro bajo baño de campamento Hay lugares que miles de personas recorren…

Niña desaparecida en las Montañas Smoky: Cuatro años después, hallazgo aterrador en una mochila vieja bajo un árbol

Niña desaparecida en las Montañas Smoky: Cuatro años después, hallazgo aterrador en una mochila vieja bajo un árbol El Parque…

End of content

No more pages to load