“¿Estás seguro que este es el camino?” — El enigma de la familia desaparecida en la Sierra Madre, 1994

Abril de 1994. En un rincón polvoriento de Durango, donde el calor quema la piel y el silencio pesa más que las palabras, la familia Romero vivía en una casa de adobe, cubierta por tejas viejas y barro seco. Juan, el padre, trabajaba donde hubiera cemento que cargar; Teresa, la madre, cosía sin máquina, cambiando sus bordados por frijoles o arroz. Camila y Diego, los hijos, compartían la misma sombra, la misma tortilla y la esperanza callada de salir algún día de aquel lugar sin nombre en los mapas.

La casa era humilde, una esquina siempre húmeda y el tejado cansado de proteger. Juan hablaba poco, pero esa noche, cuando mencionó cruzar la Sierra Madre, Teresa supo que no era un plan, era una decisión. El rumor de trabajo en Chihuahua, donde el cemento valía más y se pagaba en dólares, había llegado hasta ellos. Sin dinero para coyotes, solo les quedaba el paso de los cedros, un sendero poco usado, marcado por árboles y piedras, donde la fe era la única brújula.

Teresa pasó la noche preparando lo poco que tenían: cosió la cobija menos rota, guardó ropa en dos mochilas negras heredadas, empacó maíz tostado, carne salada, tortillas endurecidas y una olla de hierro amarrada a la mochila de Juan. Camila llevó su blusa blanca favorita; Diego, su cuaderno escolar con el nombre escrito a mano, aunque sabía que no habría más escuela al otro lado.

Al amanecer partieron en silencio. Nadie lloró. Solo doña Marcelina, la vecina, notó la ausencia. Más tarde diría que vio a los cuatro alejarse por el camino de tierra, cada uno con su mochila y un pedazo de cobija amarrado como cama improvisada. Camila miró hacia atrás. Fue la última vez que alguien del pueblo la vio.

El sendero hasta el paso de los cedros era empinado. Era abril y el calor apretaba. Los arbustos rasguñaban los brazos de los niños y el polvo se levantaba a cada paso. Teresa amarraba tela en las manos de Camila para evitar callos; Juan usaba una rama como bastón; Diego cargaba una botella de plástico reutilizada con agua. Bebían con cuidado, sabiendo que la sierra era larga y el agua poca.

Tres días después, un hombre llamado Elías, criador de cabras en el borde de la sierra, los vio pasar. Le impresionó la calma del padre, la firmeza de la madre y la serenidad de los niños. Juan agradeció por el agua y preguntó si el camino era seguro. Elías respondió que no sabía: el sendero era viejo, usado por gente desesperada, nadie aparecía por allí desde hacía años.

Después de eso, nada. Ninguna carta, ninguna noticia, ninguna llegada al otro lado. En el pueblo, los días pasaron como polvo acumulándose en las esquinas de la memoria. Doña Marcelina preguntó por Teresa la primera semana, luego cayó en silencio. Un primo lejano en Chihuahua se preocupó y avisó a las autoridades, pero en los años 90 familias pobres desaparecidas en zonas de cruce ilegal eran tratadas como notas al pie. Una patrulla subió parte del sendero, pero la vegetación cerrada y la falta de información hicieron que la búsqueda durara solo cinco días. No había cuerpos, ni ropa, ni testigos.

La familia Romero dejó solo el vacío. Lo inquietante era que la ausencia no parecía trágica, parecía borrada, como si la sierra los hubiera tragado. Así pasaron los años. El nombre Romero desapareció de los archivos municipales; las mochilas, la olla, la cobija, todo lo que podría contar una historia quedó esperando reaparecer.

En el pueblo, nadie hablaba mucho de los Romero. Nombrar la ausencia era invocar la mala suerte. Doña Marcelina mantuvo la cortina abierta hacia la casa de ellos, como esperando ver una sombra regresar. Su nieto juraba que la oía murmurar el nombre de Teresa mientras cosía sola en el porche. El pozo comunitario donde Diego buscaba agua quedó con el cubo colgado por meses, y la piedra donde Camila solía dibujar seguía allí, como guardiana de algo que también se fue.

Las autoridades hicieron poco. El registro de la desaparición fue un papel amarillento con letra torcida. No hubo carteles, ni campañas, ni búsqueda con perros o helicópteros. Cinco días después, dos hombres subieron parte del sendero en un jeep y regresaron diciendo que la sierra era demasiado grande y peligrosa. El caso se cerró como posible migración irregular sin registro de entrada.

Con el tiempo, la casa de adobe fue tomada por la maleza. El barro se agrietó, las tejas cayeron una a una. Un grupo de jóvenes entró y se llevó lo poco que quedaba. Nadie protestó. Para los demás, ya era como si nadie hubiera vivido allí.

Pero el perfil de la familia persistía en relatos apagados entre migrantes. En albergues improvisados del lado de Chihuahua, algunos decían haber oído de una familia engañada por un guía clandestino, llevada por un camino equivocado. Otros hablaban de una mujer con dos niños vista llorando cerca de una curva, pidiendo ayuda a un camionero que no se detuvo. Un hombre relató haber encontrado una muñeca enterrada cerca de un sendero abandonado, pero no supo decir dónde. Nada era seguro, nada confirmado. El nombre Romero nunca aparecía con claridad, pero la pareja con dos niños, mochila negra, tela amarrada como cama, era siempre el mismo.

En el pueblo, el silencio era más soportable que la idea de que habían sufrido. Camila y Diego se convirtieron en fantasmas de la infancia; Teresa, en recuerdo de manos hábiles; Juan, en sinónimo de osadía que no se repite. Nadie más intentó esa ruta. El paso de los cedros se volvió un punto evitado, borrado de mapas usados por migrantes.

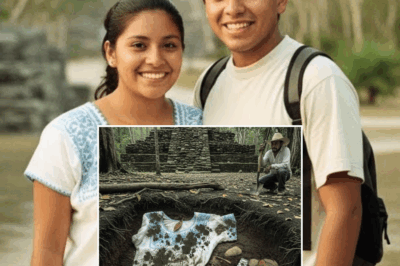

Veintidós años después, en octubre de 2016, dos hombres caminaban por un sendero poco usado en la Sierra Madre. Buscaban leña seca para vender. Vicente, conocedor del terreno, y Fabián, joven e inexperto, avanzaban en silencio. Vicente vio primero la estructura de madera vieja, inclinada y cubierta de ramas. Era una cabaña estrecha hecha de tablas, abandonada hace años.

Al acercarse, Fabián pisó una olla vieja de hierro, cubierta de polvo. Empujó la puerta y adentro el olor era de tierra vieja y madera húmeda. Por un instante pensaron que era solo un refugio olvidado, pero entonces vieron los huesos: dos cráneos humanos lado a lado, cubiertos por una cobija rota y polvo acumulado. Alrededor, fémures, costillas, tibias, mezclados con piedras y hojas secas. Los cuerpos habían estado allí mucho tiempo, no enterrados, solo cubiertos superficialmente.

Junto a las osamentas, dos mochilas negras, rotas y dañadas. Una contenía una blusa vieja y lo que quedaba de un cuaderno mojado e ilegible; la otra, una cuchara de aluminio y un pedazo de cuerda. La olla de hierro estaba cerca de una fogata apagada hace mucho. Una cobija con dibujos rojos desvaídos cubría el suelo.

Nada allí parecía reciente, nada indicaba presencia humana actual. Vicente salió y llamó a la policía. Dos oficiales acordonaron el área. Las mochilas, la olla, los huesos, todo fue fotografiado. Los peritos notaron que solo había restos de dos adultos. No había huesos infantiles, ni ropa de niño, ni juguetes, ni calzado pequeño.

Días después, con base en registros antiguos y relatos de la región, la hipótesis tomó forma: los objetos correspondían a la familia Romero. Las mochilas negras, la olla, la ropa desgastada y el lugar de la cabaña cerca del paso de los cedros coincidían con los datos existentes. Pero el hallazgo trajo más preguntas. Si esos eran los cuerpos de Juan y Teresa, ¿dónde estaban Diego y Camila?

La ausencia total de cualquier vestigio de los niños transformó el escenario en un nuevo misterio. Especialistas plantearon hipótesis: la pareja pudo haber muerto dentro de la cabaña y los niños, aún vivos, habrían salido en busca de ayuda y desaparecido en otro punto de la sierra. Otra posibilidad, más difícil de aceptar, es que alguien los haya encontrado y separado al grupo. No había señales claras de violencia, solo abandono, tiempo y fragmentos.

La prensa local publicó una nota breve mencionando la posibilidad de que se tratara de migrantes desaparecidos en los 90, pero el caso fue clasificado como muerte en contexto de cruce irregular. Las osamentas fueron enviadas para análisis forense y la cabaña fue cerrada sin estudio más profundo. Para los investigadores era uno más entre cientos de desapariciones no resueltas en el México rural; para los habitantes, era el fin de una espera y el inicio de una nueva ausencia.

La noticia del descubrimiento llegó al pueblo, pero nadie supo cómo reaccionar. No hubo llanto público ni misa. Por dos días el pozo comunitario quedó vacío, como si nadie quisiera cruzar miradas con la memoria de los Romero. Los huesos no fueron identificados por ADN; los exámenes fueron inconclusos y los registros de la familia casi inexistentes. No había fichas médicas ni expedientes escolares. El México rural de los años 90 no guardaba datos de quienes no podían pagarlos.

Las mochilas negras, la olla de hierro, la cobija con dibujos rojos, el lugar y el sendero abandonado eran todo lo que se sabía sobre la familia Romero. Excepto por Diego y Camila. La ausencia de ellos fue lo que más pesó. Dentro de la cabaña, no había ningún vestigio que indicara la presencia de niños.

En el pueblo circularon suposiciones: los niños murieron en otro punto del sendero, lejos de la cabaña; tal vez sobrevivieron más tiempo, intentaron regresar o fueron acogidos por alguien que nunca lo reveló. Otros preferían no imaginar nada. Para ellos, construir posibilidades era revivir un dolor ya silenciado.

Doña Marcelina contó a su nieta que soñó con Teresa cosiendo cerca de la ventana en silencio. No dijo más. La única estructura oficial interesada por el caso fue una ONG que trabaja con desaparecidos. Pidieron acceso al informe, pero no recibieron respuesta. Los huesos adultos fueron guardados como restos no identificados y probablemente enviados al servicio médico forense de Chihuahua, donde se acumulan cientos de casos sin nombre.

El caso fue cerrado con la etiqueta administrativa de muerte en contexto migratorio. La casa de adobe fue derribada y el pozo tapado por un sistema de captación de agua. El sendero que usaron los Romero sigue visible en días secos. Los más viejos saben dónde empieza y dónde termina: en el silencio.

En la plaza, un hombre que estudió con Juan comenta en voz baja que nunca entendió por qué la familia cruzó la sierra sin ayuda. Tal vez no fue elección, dice, y calla. La ausencia de los niños transformó la tragedia en algo más incómodo, porque los huesos pueden enterrarse, pero la ausencia no.

El caso Romero nunca fue investigado como crimen. No hubo acusación de homicidio ni proceso judicial. Para quienes recuerdan los ojos de Camila o el orgullo con que Diego cargaba su cuaderno, no hay duda: lo que pasó con ellos sigue abierto y tal vez nunca se cierre.

La Sierra Madre Occidental es vasta, cortada por senderos improvisados, refugios abandonados y claros que sirven como puntos de descanso o de muerte. Decenas de familias han desaparecido en rutas similares, y la explicación oficial siempre es la misma: terreno hostil, sin recursos, sin registro formal. La realidad es que el México rural aprendió a convivir con la desaparición como un silencio impuesto.

El sendero del paso de los cedros, borrado de los mapas, sigue allí para quien sabe mirar. El caso Romero, incluso con su carga emocional, fue solo una nota más olvidada. Pero en el pueblo de donde partieron, cada nueva historia similar es un reflejo del mismo abandono. Cuando parte de sus huesos apareció, ya era demasiado tarde para entender qué pasó realmente. Porque en las rutas que matan, no es solo el cuerpo el que desaparece, es la historia, el nombre, el recuerdo de que un día esa persona quiso solo cruzar la sierra para intentar vivir.

Doña Marcelina guarda en una lata vieja pedazos de tela bordada por Teresa, un papel con cuentas de Juan, un botón del short de Diego, un hilo de lana de Camila. Cuando supo del hallazgo, abrió la lata y escribió en un cuaderno viejo lo que recordaba: fechas, detalles, frases, colores. Era solo un intento de no dejar que se borrara.

Francisco Ledesma, exfuncionario público, guardó copias de los documentos del caso. Entre ellos, fotos de la cabaña, las mochilas, la olla. En una imagen, un cuaderno mojado con marcas de letra infantil, visible por segundos. Francisco intentó cruzar datos, envió correos, pero nunca obtuvo respuesta. El cuaderno infantil nunca apareció en los ítems catalogados oficialmente. El caso fue mencionado sin nombre en un informe anual sobre desaparecidos. Para Francisco, eso fue lo que más dolió: saber que incluso con tantos detalles, el caso seguía sin nombre, sin historia, sin peso.

El sendero que la familia Romero intentó cruzar hoy es solo una línea de tierra entre piedras y arbustos. El lugar donde murieron, desaparecieron o fueron dejados se mantiene igual, no por respeto, sino por desinterés. Así, entre vestigios, polvo y burocracia, el caso sigue donde comenzó: entre la nada y la memoria de quienes se niegan a borrar sus nombres.

Camila tendría hoy más de treinta años; Diego, más de treinta y cinco, pero nadie los imagina adultos. Para quienes los guardan en la memoria, siguen siendo niños, congelados en el tiempo, atrapados entre la esperanza y el camino que nunca los llevó al otro lado.

La historia de la familia Romero termina aquí, no con justicia ni reencuentro, sino con la constatación fría de que a veces, cuando alguien se va, nada regresa. En el México profundo no faltan historias de quienes intentaron cruzar la sierra y nunca volvieron. Pero entre todas ellas, la de los Romero carga un peso particular, no por ser la más trágica ni la más conocida, sino porque fue contada solo a medias.

El descubrimiento parcial de los huesos en 2016 no resolvió nada; al contrario, puso en evidencia el abandono. Hoy el caso permanece archivado y el pueblo que vio a esa familia salir al amanecer sigue existiendo como si hubiera aprendido a vivir con el vacío. La casa es recordada solo por quienes vivieron cerca. Los hijos son mencionados en susurros y la sierra sigue allí, inalterada, inmensa, indiferente.

No hubo justicia, no hubo respuesta. Y tal vez eso sea lo más duro de aceptar: que hay historias que no se cierran porque el mundo no quiso escucharlas. Para quienes conocieron a los Romero, todo lo que queda son fragmentos: la blusa blanca de Camila, el cuaderno empapado de Diego, las mochilas encontradas en la cabaña y el silencio que, en lugar de disminuir, creció hasta formar parte del paisaje.

News

Joven derrama leche sobre una niña: El millonario explota y revela un gran secreto

Joven derrama leche sobre una niña: El millonario explota y revela un gran secreto El corazón de Richard Whitman latía…

Magnate se disfraza de pobre para poner a prueba a su hijo: La verdad que lo destrozó

Magnate se disfraza de pobre para poner a prueba a su hijo: La verdad que lo destrozó Cuando Francisco se…

Magnate viudo y su hija muda: El milagro inesperado de una niña de la calle

Magnate viudo y su hija muda: El milagro inesperado de una niña de la calle El sábado a las once…

Cada noche mi esposo se encerraba en el baño: El escalofriante secreto tras los azulejos

Cada noche mi esposo se encerraba en el baño: El escalofriante secreto tras los azulejos Últimamente, mi esposo había estado…

“¿Crees que él vendrá esta noche?” — El misterio de la novia desaparecida tras su despedida en Puebla, 1991

“¿Crees que él vendrá esta noche?” — El misterio de la novia desaparecida tras su despedida en Puebla, 1991 La…

“¿Por qué se detuvo tan cerca del templo?” — El misterio de la pareja desaparecida rumbo a Palenque en 2003

“¿Por qué se detuvo tan cerca del templo?” — El misterio de la pareja desaparecida rumbo a Palenque en 2003…

End of content

No more pages to load