Familia de Guadalajara desaparece misteriosamente en la selva Lacandona: tres años después, surge una señal inquietante

Julio de 1991. Guadalajara ardía bajo el sol, y en medio del calor sofocante, la familia Ramírez preparaba un viaje que, en apariencia, sería solo una aventura diferente. Ernesto Ramírez, hombre de voz tranquila y mirada profunda, buscaba romper la rutina y mostrarle a su hijo Diego, de once años, un México que él consideraba olvidado. Clara, su esposa, dudó al principio. ¿Vacaciones en la selva Lacandona, en Chiapas, durmiendo en tiendas y cruzando ríos en lancha? No era lo que ella imaginaba como descanso. Pero Ernesto insistió, y Clara, siempre dispuesta a fortalecer los lazos familiares, aceptó.

Salieron una mañana de sábado en la camioneta azul de Ernesto, mochilas atadas, una radio portátil en el asiento trasero, y el deseo de descubrir algo nuevo. Dos días después, llegaron a Frontera Corosal, una comunidad a orillas del río Usumacinta. Allí, pasarían la noche en una posada sencilla. Clara escribió una carta para su hermana en Guadalajara, una carta que nunca llegó a enviarse: “Estamos a punto de comenzar la aventura. Diego está emocionado. Parece que va a explotar de tanta emoción”.

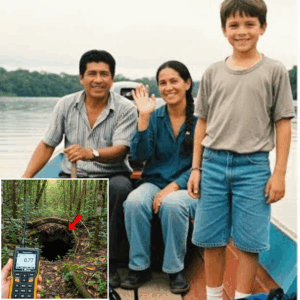

El guía local, Eliseo, era un indígena lacandón acostumbrado a expediciones ecológicas. Hablaba poco, pero conocía la selva como su propia casa. No había registros formales sobre él, solo su nombre aparecía en un folleto turístico hallado entre las pertenencias de la familia. El lunes, bajo un cielo cubierto y el aire húmedo, la familia embarcó en una lancha de madera por el río Lacantún. Un turista alemán, Hans Keller, les tomó una fotografía: Ernesto con el remo, Clara sonriendo y Diego, con camiseta gris y bermudas, más feliz que nunca. Los tenis blancos de Diego brillaban en el suelo de la lancha. Aquella imagen sería el último registro visual de los Ramírez.

El plan era sencillo: tres días de travesía, campamentos en claros, visitas a ruinas mayas poco documentadas. Eliseo se encargaría del trayecto, de montar los campamentos y guiar al grupo entre los sonidos apagados de la selva. Llevaban agua, frutas secas, linternas, repelente, una cámara analógica y una radio de onda corta. En la mochila roja de Clara, una muda extra de ropa para Diego y algunas galletas.

Nada indicaba que aquel viaje sería distinto a los de otros aventureros. Pero tres días después, la lancha apareció a la deriva, encallada en un banco de arena. Dos pescadores lacandones la avistaron al final de la tarde. Al acercarse, notaron que no había nadie cerca. Las mochilas seguían allí, la ropa doblada, botellas de agua casi llenas, la cámara y una cuerda húmeda enrollada en un rincón. Nada fuera de lugar, sin signos de lucha ni sangre. Huellas cerca de la orilla, ya borrosas por la humedad. El río corría, silencioso, como si no supiera nada.

La comunidad local alertó a la base militar más cercana. En menos de 24 horas, un helicóptero de la Marina sobrevolaba la región. Los Ramírez, ahora oficialmente desaparecidos, se sumaban a la estadística de quienes se esfuman en el corazón verde de México.

En Guadalajara, la noticia llegó como un golpe. La hermana de Clara fue la primera en recibir la llamada. Lloró sin entender. Ernesto, Clara y Diego no eran el tipo de personas que desaparecen. Tenían rutinas, casa propia, vecinos que conocían por su nombre. Pero ahora, eran parte de los otros, los que se desvanecen.

Al tercer día de la desaparición, comenzaron las búsquedas terrestres. Drones, perros rastreadores, voluntarios indígenas, militares. Fueron diez días de rastreo intensivo, mapas improvisados, relatos del guía Eliseo (quien también desapareció) e interpretaciones de las pocas señales encontradas. Pero la selva, densa y espesa, no devolvió nada. Ningún grito, eco, ni pista más allá de las mochilas inmóviles en la lancha.

La cámara reveló imágenes de la familia sonriendo entre árboles, piedras cubiertas de musgo, el rostro sudado y emocionado de Diego. En la última, Clara ata el cordón de los tenis blancos de su hijo, los mismos que tres años después aparecerían cubiertos de barro en el fondo de un agujero escondido bajo raíces.

El cansancio marcaba los rostros de los rescatistas. La humedad impedía que la ropa se secara, los radios fallaban y las huellas desaparecían en horas. La historia de los Ramírez resonaba en radios comunitarias y periódicos. ¿Qué ocurrió con ellos? Un hombre dijo haber visto a un niño corriendo entre los árboles; una mujer indígena escuchó voces en español cerca de las ruinas de la Canjá. Nada fue confirmado.

Las búsquedas se centraron en tres puntos: la orilla de la lancha, el sendero hacia las ruinas y un área de vegetación densa cerca de un arroyo seco. Un perro rastreador, Faro, siguió un rastro desde la lancha; encontraron huellas pequeñas, quizás de Diego, pero seguirlas era imposible. Las hojas caídas se movían con la brisa, cualquier pista se deshacía en el lodo.

En Guadalajara, la desesperación crecía. El hermano de Ernesto viajó a Chiapas, se hospedó en Palenque y acudía cada día a la base de operaciones. Llevó una grabación de la voz de Diego diciendo el nombre de su madre, utilizada como señuelo en altavoces en la selva. Pero la selva respondió con silencio.

Al décimo día, sin señales de vida, el fiscal de Chiapas ordenó cerrar la operación primaria. La selva absorbió todo. Las mochilas y la cámara fueron entregadas a los familiares. En una bolsa, hallaron un cuaderno donde Clara escribió: “Segundo día del viaje. Llovió por la tarde. A Diego le encantó mojarse. Estamos bien. El guía dijo que mañana veremos ruinas escondidas. Parecen fantasmas verdes entre los troncos”. Fue el último registro escrito de la familia.

Durante tres años, los Ramírez habitaron un duelo peculiar: la ausencia sin respuesta. En 1992, el caso fue archivado. Los titulares se agotaron. El dolor quedó restringido a los pasillos de la casa, a los estantes con portarretratos y a las conversaciones susurradas entre vecinos.

A veces, alguien decía haber visto algo. Un turista belga en 1993 juró haber escuchado una voz femenina pidiendo ayuda entre las piedras de una ruina. Un cazador indígena encontró un pedazo de tela que parecía de camiseta infantil, descolorida y con moho. Nada fue comprobado. México empezaba a acostumbrarse al concepto de desaparecer.

En septiembre de 1994, un grupo de biólogos de la UNAM, documentando sonidos nocturnos, detectó una frecuencia inusual: 0.77. Siguiendo la dirección, atravesaron arbustos y barrancos, hasta hallar un tronco retorcido bajo raíces cubiertas de musgo. Debajo, una grieta oscura, como una madriguera. Al iluminar el interior, vieron primero óxido, luego plástico rasgado y, medio enterrado, un tenis blanco infantil cubierto de barro. Martín León, el biólogo, fotografió, registró las coordenadas y notificó a la UNAM.

El tenis tenía marcas de costura infantil. La bolsa deteriorada contenía restos de plástico, un paquete de galletas y una radio portátil oxidada, inutilizable pero claramente un modelo de onda corta. El nombre Ramírez no estaba, pero el hallazgo hizo ruido. Un exprofesor reconoció el diseño del tenis: era el mismo que usaba Diego Ramírez. El caso fue reabierto oficialmente.

Los peritos constataron que el agujero había sido camuflado intencionalmente: ramas entrelazadas, hojas húmedas, raíces recolocadas. Dentro, indicios de permanencia humana: restos de madera carbonizada, marcas de cuchillo en un tronco, cortes circulares en las paredes de tierra. No había huesos ni ropa, solo objetos. La radio oxidada aún emitía una leve interferencia electromagnética en la frecuencia 0.77, la misma detectada por el dispositivo de Martín.

La pregunta era: ¿Quién encendió la radio y por qué? La prensa recuperó archivos antiguos. La foto de la familia en la lancha reapareció en portadas. Las teorías se multiplicaban: secuestro, huida forzada, emboscada por el guía Eliseo, pero nada sustentaba esas ideas. Lo cierto: la radio estaba encendida, el agujero escondido, el tenis de Diego allí.

Durante las excavaciones, los peritos hallaron enterrado un pequeño espejo roto, posiblemente de Clara, y una tapa de botella con la inscripción “D Pierce C. Diego Plus Clara”. Para los familiares, fue un grito. No había huesos ni sangre, pero los objetos sugerían que alguien vivió allí.

Las cenizas recientes entre las raíces indicaban que alguien encendió fuego seis meses antes del hallazgo, creando una paradoja: si la familia desapareció en 1991 y los objetos fueron hallados en 1994, ¿quién encendió esa fogata? Tal vez alguien regresó para quemar rastros, esconder algo o verificar que todo seguía en su lugar.

El guía Eliseo volvió al centro de las sospechas. Un pescador dijo haber visto a alguien similar en 1992, pero no había foto oficial ni registro. El nombre solo aparecía en el folleto turístico hallado en la mochila de Clara. Eliseo era oficialmente un fantasma.

La investigación reveló que el modelo de radio podía operar exactamente en la frecuencia detectada por los biólogos. La radio, aunque dañada, aún hablaba incluso sin voz. Se planteó la hipótesis de que la señal era un pedido de ayuda.

En 1995, dos jóvenes biólogos hallaron una pila de piedras con un fragmento de tela gris con costura infantil. Era una señal, un intento de marcación. Los investigadores reconstruyeron el posible trayecto de la familia: Ernesto y Clara pudieron haberse alejado de la lancha voluntariamente, buscando ayuda; Diego pudo haber sido dejado en el agujero, no por crueldad, sino por necesidad. La teoría era brutal: uno de los padres salió en busca de ayuda, el otro esperó, encendió la radio, hizo marcas, apiló piedras, hasta que la selva lo cubrió todo.

La hipótesis fue incluida en el informe final: “No hubo huida, hubo resistencia. Intentaron sobrevivir y fallaron, pero dejaron marcas. Durante tres años nadie las vio”. La frase conmovió a los familiares porque por primera vez alguien hablaba de intento, no de desaparición.

El caso volvió a dormir, pero la frecuencia 0.77 seguía activa. En 1996, la radio oxidada se detuvo. Para Martín fue como la muerte de una vela encendida. La última emisión duró 42 meses. Nadie escuchó con suficiente atención.

La familia Ramírez nunca fue oficialmente declarada muerta. En Guadalajara, la casa fue vendida en 2008. El nuevo propietario halló un cuaderno escolar de Diego: “Mi mamá se llama Clara, mi papá Ernesto. Me gusta la radio y los árboles”. El cuaderno descansa en silencio.

¿Qué pasó con la familia Ramírez? ¿Se perdieron? ¿Fueron atacados? ¿Se escondieron de algo? ¿Murieron por accidente? ¿Vivieron días antes de sucumbir? La respuesta, como la frecuencia 0.77, tal vez aún esté allí, bajo la tierra, entre hojas, bajo raíces o solo en el silencio que nadie escuchó a tiempo.

Si llegaste hasta aquí, tal vez sientes lo mismo que nosotros: hay historias que no piden solución, sino memoria. Algunas ausencias son tan marcadas que se convierten en presencia. Comparte esta historia con quien aún cree que el silencio necesita ser escuchado.

News

Antes de la llegada de los invitados, mi esposo me humilló: mi silenciosa respuesta lo dejó helado

Antes de la llegada de los invitados, mi esposo me humilló: mi silenciosa respuesta lo dejó helado Emma Lawrence ajustó…

El mecánico mexicano ayuda a una camionera sin dinero: El precio inesperado de la bondad en la carretera

El mecánico mexicano ayuda a una camionera sin dinero: El precio inesperado de la bondad en la carretera El sol…

Diez días entre perros callejeros en México: el secreto de la gratitud al descubierto

Diez días entre perros callejeros en México: el secreto de la gratitud al descubierto Había una vez, en un reino…

Pareja de Guanajuato desaparece en Tulum: cuatro años después, un hallazgo estremecedor cambia todo

Pareja de Guanajuato desaparece en Tulum: cuatro años después, un hallazgo estremecedor cambia todo Pocas personas sabían del viaje. Ni…

Excursionista desaparece en las montañas: ocho años después, su mochila aparece en una letrina del bosque antiguo

Excursionista desaparece en las montañas: ocho años después, su mochila aparece en una letrina del bosque antiguo El 30 de…

Pareja desaparece camino al parque nacional: 5 años después, un secreto aterrador en la cajuela

Pareja desaparece camino al parque nacional: 5 años después, un secreto aterrador en la cajuela Era una mañana ordinaria, la…

End of content

No more pages to load