Joven derrama leche sobre una niña: El millonario explota y revela un gran secreto

El corazón de Richard Whitman latía con fuerza cuando el taxi se detuvo frente a su casa de dos pisos en un suburbio de Chicago. Después de tres semanas de reuniones de negocios en Londres, finalmente había regresado.

En su mente, lo vio claramente: Emily, su hija de siete años, corriendo hacia la puerta y gritando “¡Papá!”; el pequeño Alex balbuceando en su silla alta; y Vanessa, su esposa desde hacía solo dos meses, recibiéndolo con una cálida sonrisa.

Eso le daba sentido a su vida: la familia que creía que lo esperaba en casa.

Bajó del taxi con su maleta en la mano, su corazón hinchado de esperanza. Había comprado pequeños regalos en el extranjero: un cuento para Emily, un oso de peluche para Alex. Pensaba en sus risas, en la alegría que llenaría la casa.

Pero cuando abrió la llave y entró, no fue recibido por ese sueño.

En cambio, un fuerte sonido de vidrio rompiéndose lo dejó helado.

Luego—un sollozo. Agudo. Desesperanzado.

El pecho de Richard se apretó. Corrió hacia la cocina, cada paso más pesado que el anterior.

La escena frente a él no tenía nada que ver con la imagen que había imaginado.

Emily estaba sentada en el piso de baldosas, la leche goteaba en su cabello, empapaba su vestido y formaba un charco a sus pies. Con sus brazos temblorosos sostenía a Alex, tratando de protegerlo.

Encima de ellos estaba Vanessa, sosteniendo un tarro vacío como un arma, y su rostro estaba torcido de ira.

“Por favor, mami, lo siento,” susurró Emily con voz lenta.

Richard se detuvo. Su maleta cayó de su mano al suelo con un ruido. La escena le desgarró el alma. Su pequeña hija no estaba descuidada: estaba asustada. Claramente, no era la primera vez.

“¡BASTA!” gritó, su voz resonando por las paredes.

Vanessa se dio la vuelta, intentando sonreír como si fuera una máscara.

“Richard… has vuelto temprano… solo estaba—”

Pero él no la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Emily, que temblaba silenciosamente, abrazando fuertemente a su hermano. Había miedo en sus ojos, pero también un leve brillo de esperanza.

Richard se arrodilló, tomando a Alex con un brazo y a Emily con el otro. Sintió el pequeño cuerpo de su hija aferrarse a él, escuchó su sollozo que mojaba su chaqueta. Su garganta se apretó. No había notado las señales—demasiado cegado por la actitud y la apariencia de Vanessa.

Se acabó.

Su voz bajó, pero firme como el acero:

“Vanessa. Haz tus maletas. Te vas de esta casa hoy mismo.”

Fueron momentos difíciles, pesados. Emily casi no dejó a su padre por miedo a perderlo también. Esa noche se despertó sobresaltada, abrazando a Alex y susurrando,

“No dejes que vuelva, papá.”

Cada vez, Richard los envolvía en sus brazos, prometiendo con voz quebrada,

“No está más aquí, cariño. Están a salvo. Nadie los lastimará otra vez.”

Durante años corrió tras el éxito: contratos, inversiones, reuniones interminables… Creía que el dinero era suficiente. Pero ahora, viendo a Emily temblar ante cualquier ruido y sosteniendo a su hermano como una madre, comprendió cuán ciego había estado.

El dinero no vale la felicidad de sus hijos.

Richard cambió. Redujo sus horas de trabajo, delegó responsabilidades y llegó a casa temprano. Cambió las juntas por tardes en la cocina: mangas arremangadas, cocinando junto a Emily.

Arrojaban harina sobre la mesa, reían por las galletas quemadas y aprendían recetas juntos. Poco a poco, Emily sonrió de nuevo. Al principio tímida, luego con risas que llenaban la casa.

La confianza rota tomó tiempo en sanar. A veces Emily miraba la puerta, como esperando que Vanessa volviera. Pero en cada ocasión, Richard estaba allí, arrodillado a su lado, poniendo una mano firme en su hombro y recordándole,

“Aquí estoy. Estás a salvo.”

Una tarde tranquila, Richard encontró a Emily junto a la ventana, meciendo a Alex en su regazo y tarareando una canción de cuna. Se sentó a su lado y preguntó suavemente:

“Emily, ¿odias a Vanessa?”

Ella lo miró, silenciosa, con una madurez que superaba su edad.

“No, papá. Está sola… no quiero que lastime a nadie más.”

Sus palabras lo atravesaron. Después de todo lo que habían pasado, no había resentimiento en su voz, sino fuerza.

Richard la abrazó, mezclando orgullo y vergüenza. Esa noche juró darles la vida que merecían: una vida sin miedo, sin lujos vacíos, pero llena de amor, seguridad y alegría.

Y nunca olvidó la lección que cambió su mundo:

A veces la redención comienza con una palabra, gritándola justo en el momento adecuado:

“¡BASTA!”

News

El misterio de la hija del banquero desaparecida: Un mesero revela la verdad tras 7 años

El misterio de la hija del banquero desaparecida: Un mesero revela la verdad tras 7 años El rugido de la…

Emiliano Aguilar envía inesperado mensaje a Pepe Aguilar tras conflicto familiar

Emiliano Aguilar envía inesperado mensaje a Pepe Aguilar tras conflicto familiar El rapero rompió el silencio sobre cómo fue su…

Emiliano Aguilar responde a la petición de cancelar el concierto en Guadalajara: La verdad detrás del escándalo

Emiliano Aguilar responde a la petición de cancelar el concierto en Guadalajara: La verdad detrás del escándalo Pablo Lemus Navarro,…

Emiliano Aguilar revela dolor por ser comparado con un perro y acusa a Leonardo de responsable

Emiliano Aguilar revela dolor por ser comparado con un perro y acusa a Leonardo de responsable El rapero confesó que…

Emiliano Aguilar revela impactante secreto sobre su cercanía con Ángela: ¿Por qué se distanciaron?

Emiliano Aguilar revela impactante secreto sobre su cercanía con Ángela: ¿Por qué se distanciaron? El primogénito de Pepe se mantiene…

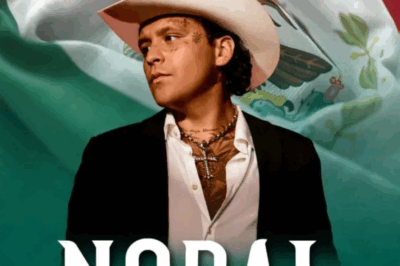

Christian Nodal podría perder su concierto en Morelia tras ola de firmas feministas

Christian Nodal podría perder su concierto en Morelia tras ola de firmas feministas La familia Aguilar enfrenta una situación similar,…

End of content

No more pages to load