Pareja desaparecida en Guanajuato en 1944: 50 años después, un perro desentierra el horror

El misterio del verano: La desaparición de Joaquín y Elena

El verano de 1944 amaneció seco en Guanajuato. El viento que bajaba de las laderas traía polvo fino y el inconfundible olor a carbón de las cocinas. Joaquín Herrera Martínez, hombre de 51 años, revisó dos veces las cerraduras de la tienda de telas antes de cruzar la calle estrecha y saludar al señor Emilio de la panadería. Zapatos lustrados, pantalones bien planchados, cabello peinado hacia atrás: parecía prepararse para una fotografía cada vez que salía de casa.

Elena Morales, de 47 años, acomodó su trenza y el sombrero de ala ancha, guardó un pañuelo floreado en la bolsa y miró por última vez la vitrina con rollos de algodón. “Regresamos en una semana”, dijo, no como promesa, sino como costumbre, la de informar al vecindario sobre sus propios pasos.

En la estación, el autobús rechinó antes de partir. La carrocería temblaba como si cada piedra del camino tuviera un nombre antiguo. Elena apoyó la frente en el vidrio y sonrió en silencio. Joaquín mantenía la mano sobre la mochila de lona, como si temiera que alguien se la quitara. Dentro, la cámara fotográfica guardada con cuidado, un cuaderno pequeño, dos sándwiches envueltos en papel y una botella de vidrio con agua. En cada parada quitaba la mano, revisaba el cierre y volvía a cubrirla. Elena fingía no notarlo y eso los hacía reír.

Llegaron a Valle de Bravo al final de la tarde. El lago parecía un metal pulido, reflejando nubes gruesas. El olor a madera quemada venía de las casas con fogones de leña y un vendedor ambulante ofrecía café en termos abollados. Se hospedaron en una pensión sencilla, con cuartos de piso crujiente y cortinas floreadas descoloridas por el sol. La dueña, una mujer de habla rápida, anotó en su cuaderno la estadía de una semana, les dio una llave con un número torcido y señaló una mesa cerca de la ventana para la cena.

Los primeros días fueron de pasos cortos y curiosidad alerta. Joaquín fotografió botes anclados, cortezas de árboles, sombras de palomas en la pared blanca de la iglesia. Elena, discreta, observaba a las mujeres del mercado pidiendo cambio, a los niños corriendo con tambores improvisados, al viento levantando el dobladillo de los vestidos. Caminaron por senderos fáciles, se detuvieron a respirar en miradores y regresaron al final de la tarde con el rostro ligeramente quemado.

Por la noche compartían un café negro y ojeaban el cuaderno de notas, donde Joaquín registraba fechas, palabras breves sobre la luz, la dirección del viento, las frases que más lo tocaban.

En la mañana del cuarto día, los vieron en la plaza hablando con un hombre de sombrero de fieltro y piel curtida. Él gesticulaba hacia las colinas hablando de lugares altos y vista completa del lago. El puesto de periódicos al lado fue testigo de la escena. La vendedora reconoció el pañuelo floreado de Elena y la mochila de Joaquín, que colgaba del hombro como un objeto querido. El hombre tenía dientes amarillentos, camisa oscura, una forma de mirar que evitaba demoras. Ofrecía un paseo fuera de lo común, senderos que pocos conocen. El precio fue escrito con lápiz en una hoja arrancada de un cuaderno.

En la pensión, al caer la tarde, la mesa del matrimonio permaneció puesta. La botella de agua que solían llevar se encontró vacía en el cuarto, la cámara sobre la silla, la ropa doblada dentro de la maleta. Faltaban la mochila de lona y algunos objetos pequeños. El pañuelo que Elena había usado el día anterior, un cinturón de cuero de Joaquín, una cantimplora más resistente para caminatas.

La dueña del lugar subió, tocó la puerta por cortesía y entró. El aire parecía detenido, como si las ventanas estuvieran trabadas por dentro. Bajó con temor y comentó con un cliente. Salieron temprano, pero no regresaron.

Al anochecer, dos vecinos encendieron lámparas de aceite y subieron por un camino de tierra gritando nombres en voz alta. Otro fue al muelle a preguntar por botes que hubieran salido fuera de horario. Nadie supo decir.

Por la mañana se llamó a la policía local. El delegado, acostumbrado a disputas de tierras y pequeños robos, organizó una búsqueda improvisada. Hombres a caballo, jóvenes con cuerdas, un pescador jubilado para guiar por los puntos menos obvios. Revisaron barrancas, sondaron el lago con varas largas, removieron arbustos con machetes, nada, ni huellas claras, ni gritos, ni senderos rotos.

Los testimonios comenzaron a contradecirse en la primera semana. Un joven dijo haber visto a la pareja subir a un bote con el hombre de sombrero al atardecer. Una mujer juró haber encontrado un pedazo de tela floreada enganchada en una espina en el sendero. Un campesino aseguró haber visto a un trío subiendo a un mirador al norte antes de que cayera la luz. Ninguna versión trajo un objeto concreto, nada que pudiera ponerse sobre una mesa con el peso de las pruebas.

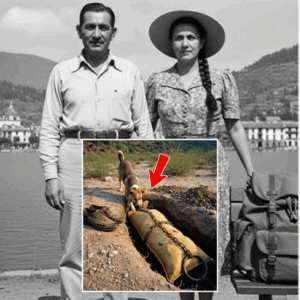

Familiares llegaron de Guanajuato dos días después. Trajeron fotografías. Joaquín, serio y elegante, Elena, con una sonrisa tímida y ojos que parecían esquivar la lente, recorrieron la ciudad como quien pide agua en casa ajena con cuidado, sin imponer el dolor, repitiendo preguntas ya hechas. La policía abrió una carpeta delgada, sujetó con un clip negro los pocos papeles, grapó la foto de la pareja en la portada.

A medida que las lluvias de septiembre traían lodo a los senderos, las búsquedas disminuyeron. La cámara de Joaquín fue revelada. Las imágenes eran tranquilas, botes, árboles, el contorno del campanario recortado contra el cielo. En una foto, Elena aparece de perfil, sosteniendo el sombrero con la mano y sonriendo a algo fuera del encuadre. En la última, la plaza aparece desde un ángulo bajo. Al fondo, un hombre con sombrero de fieltro, borroso por el movimiento, cruza el camino. El delegado marcó una X con lápiz en el rostro desenfocado y escribió “guía” al lado.

A finales de 1945, el caso se cerró formalmente por falta de elementos. La tienda de telas en Guanajuato, sin manos para abrir y cerrar, fue vendida a un comerciante de zapatos. Los estantes quedaron vacíos. La placa de madera perdió su brillo. La casa de la pareja desde entonces tuvo ventanas cerradas por dentro, cortinas que amarillaban con el tiempo, un pasillo donde el eco de los pasos dejó de tener sentido.

En Valle de Bravo, el lago siguió reflejando el cielo. El viento levantaba polvo en la plaza y nuevos visitantes tomaban fotos sonrientes, sin saber que un verano antes de que terminara la guerra, dos rostros desaparecieron sin dejar señales.

En octubre de 1994, cuando un campesino de San Simón el Alto y su perro paseaban por un barranco olvidado, un pedazo de tela antigua, cadenas oxidadas y un par de zapatos enterrados bajo la tierra seca reabrirían un silencio que ya duraba medio siglo.

La mañana del 12 de octubre de 1994 comenzó fría en San Simón el Alto. Francisco Pancho López, campesino acostumbrado a rutinas simples, decidió llevar a su perro Moro a vigilar el ganado. El camino pasaba por una zona poco usada, cerca de un barranco bajo, donde la tierra seca se rompía en pedazos duros bajo el peso de las botas. El silencio solo era roto por el mugido lejano de las vacas y el susurro de los árboles.

Mientras Pancho inspeccionaba una cerca caída, Moro se alejó olfateando con insistencia. El ladrido cambió de tono, más corto, más apurado, cuando comenzó a cavar en un punto específico junto a la base del barranco. Pancho se acercó y vio surgir una tela gruesa de color amarillento y aspecto envejecido, sujeta por cadenas oxidadas. El bulto tenía una forma irregular, pero alargada, como si envolviera algo sólido. En cada extremo, grandes anillos de hierro, oxidados por el tiempo, daban la impresión de que la pieza había sido hecha para fijar o transportar peso.

A un lado, parcialmente cubiertos por la tierra suelta, había dos zapatos de vestir de cuero marrón. El cuero reseco estaba desgastado, las suelas deformadas, pero aún se percibía el corte característico de modelos usados décadas antes.

Pancho, hombre práctico, sabía que aquello no era un hallazgo común. Sostuvo al perro por el collar y se alejó. Caminó hasta la carretera y pidió ayuda al primer vecino que pasó. En menos de una hora, la policía municipal estaba en el lugar, seguida por agentes del estado. Montaron una barrera de cinta amarilla y alejaron a los curiosos. Los técnicos forenses improvisaron una cobertura para proteger el hallazgo del sol. Usaron palas pequeñas y cepillos para retirar la tierra alrededor, exponiendo las cadenas y parte de la tela. El saco fue retirado entero y colocado sobre una lona. Nadie lo abrió ahí. El contenido sería analizado en laboratorio. Un oficial registró los zapatos como evidencia separada, anotando que se trataba de calzado masculino antiguo, posiblemente fabricado en los años 1940.

En Valle de Bravo, la noticia se esparció el mismo día. Un locutor local mencionó un hallazgo extraño en San Simón y rápidamente la población hizo la conexión. Medio siglo antes, una pareja de Guanajuato había desaparecido sin dejar rastro. Comerciantes y vecinos antiguos intercambiaron historias. “Si son los de la foto, esos zapatos eran de don Joaquín”, comentó una señora en el mercado.

Dos días después, la familia fue informada oficialmente. Ernesto Herrera, ahora de más de 60 años, viajó hasta la región. Al ver los zapatos, dijo con firmeza, “Eran de mi tío, los cuidaba como si fueran nuevos.” Pero el reconocimiento no bastaba, sería necesaria un análisis técnico.

El saco y los zapatos fueron enviados a Toluca, donde especialistas en arqueología forense harían exámenes de fibras, metales y, si lo había, material biológico. Las cadenas, según una evaluación preliminar, eran similares a las usadas para fijar cargas en embarcaciones o camiones antiguos. No se encontró ninguna marca de fabricante.

En San Simón el Alto, el hallazgo dividió a la comunidad entre curiosidad y temor. Los niños evitaban pasar cerca del barranco. Los adultos hablaban de cosas que es mejor no mover. Algunos recordaron que en los años 40 esa área era casi desierta, usada por cazadores y leñadores. Sin carreteras pavimentadas, cualquier movimiento allí podría pasar desapercibido.

La policía mantuvo en secreto los resultados. Para la familia esa postura sonaba como una repetición de la historia. En la década de 1940 prometieron respuestas que nunca llegaron. Ahora, medio siglo después, incluso con algo físico en las manos, la sensación era de estar nuevamente frente a una puerta cerrada.

Tres días después del hallazgo en San Simón el Alto, Valle de Bravo parecía vivir bajo una capa de murmullos. No había sirenas, pero las conversaciones eran más cortas y las miradas más atentas. La plaza central, generalmente ocupada por turistas y vendedores, ganó pequeños grupos discutiendo sobre el saco del barranco y los zapatos encontrados al lado. En la comisaría, el caso de Joaquín y Elena volvió al centro de la atención después de 50 años.

El delegado Ernesto Salgado, hombre de postura meticulosa y mirada desconfiada, ordenó sacar de los archivos todos los documentos relacionados con 1944. Encontraron solo una carpeta delgada, el reporte de desaparición, algunos testimonios, recortes de periódicos y la fotografía de la pareja a la orilla del lago pegada en la portada con un clip oxidado.

La familia fue convocada oficialmente. Ernesto Herrera, sobrino de Joaquín, asistió a la reunión. Reconoció de inmediato el estilo de los zapatos, afirmando que eran idénticos a los que su tío solía usar. Pero el delegado explicó que para afirmar cualquier conexión era necesario esperar los reportes de Toluca. Hasta entonces, oficialmente, el contenido del saco y la identidad de los dueños de esos zapatos seguirían no determinados.

El regreso del caso a las conversaciones locales atrajo a periodistas. Reporteros de Toluca y de la Ciudad de México llegaron con cámaras y micrófonos. La figura del guía de sombrero de fieltro reapareció en las entrevistas. Un hombre de nombre incierto, Julián para unos, Matías para otros, que según vecinos antiguos no era de la región, pero conocía atajos por tierra y por agua.

El delegado Salgado creó un pequeño equipo para revisar los lugares mencionados en los testimonios originales. Muchos senderos estaban irreconocibles. Algunos habían sido cubiertos por asfalto, otros estaban ahora bajo el lago. Aún así, exploraron áreas más remotas y registraron puntos que podrían tener relación con la ruta de la pareja.

En San Simón el Alto, el barranco se convirtió en una atracción involuntaria. Curiosos llegaban en moto o bicicleta intentando fotografiar el lugar antes de que la policía reforzara la restricción. Pancho López, el campesino que encontró el saco, comenzó a evitar hablar del tema. “Eso trae problemas”, dijo a un vecino negándose a dar entrevistas.

El ambiente en la comunidad oscilaba entre orgullo y recelo. Orgullo por estar nuevamente en el mapa de las noticias. Recelo de que la verdad revelara algo incómodo sobre gente conocida. Entre susurros surgían frases como, “Cuando hay silencio por tanto tiempo es porque alguien importante estuvo involucrado.”

Dos semanas después, el Instituto de Arqueología Forense emitió un comunicado vago. El material encontrado era compatible con la época de la desaparición y presentaba señales de conservación prolongada. No se mencionaron detalles sobre huesos o restos humanos para los vecinos y la familia. El texto sonó como una cortina, una forma de hablar sin realmente decir.

Para Ernesto Herrera, sin embargo, el descubrimiento representaba más que un evento aislado. Era la prueba de que la desaparición no había sido un accidente en un sendero, como algunos sugirieron en el pasado. Lo que estaba enterrado en el barranco había sido colocado ahí con intención. Y medio siglo después esa intención aún podía rastrearse.

Ernesto decidió que no se quedaría solo esperando respuestas oficiales. Comenzó a visitar a viejos conocidos de la familia y a vecinos de Valle de Bravo que aún pudieran recordar 1944. Con un cuaderno de tapa negra anotaba cada detalle: nombres, lugares, rumores, pequeñas contradicciones. Una lista comenzó a formarse. Personas que directa o indirectamente estuvieron cerca de la pareja en los últimos días antes de la desaparición.

Mientras tanto, en Valle, el delegado Salgado mantenía la investigación dentro de un círculo restringido. Admitía en conversaciones privadas con Ernesto que los análisis podían tardar meses y que había el riesgo de que los restos estuvieran demasiado degradados para permitir identificación. A pesar de eso, no descartaba la hipótesis de homicidio.

Paralelamente surgían comentarios de que el terreno del barranco en 1944 pertenecía a un comerciante local que poseía bote y camión, exactamente los dos medios de transporte sugeridos por las cadenas y anillos de hierro encontrados con el saco. Ese comerciante habría, según registros antiguos, contratado guías para llevar cargas a áreas aisladas, entre ellos un hombre llamado Julián, conocido por el apodo de El Flaco.

La conexión hizo que Ernesto volviera a la pista del guía misterioso. En las pocas descripciones, Julián el flaco era alto, delgado, con piel quemada por el sol y evitaba quedarse en un solo lugar. Trabajos estacionales, viajes por ríos y lagos, entregas nocturnas. Era suficiente para imaginar que podría conducir a alguien a un punto alejado sin testigos.

Con cada nueva información, Ernesto sentía que el rompecabezas ganaba contorno. Aún faltaban piezas, pero el dibujo de fondo ya no parecía un accidente o una huida. Aquello había sido planeado, ejecutado con método y tal vez con la ayuda de más de una persona. El problema era transformar esa percepción en prueba.

En las últimas semanas de 1994, cuando el ruido inicial del descubrimiento comenzaba a disiparse, empezaron a surgir testimonios que nunca habían sido dados. No venían de comunicados oficiales, sino de conversaciones bajas en cocinas, patios o esquinas menos iluminadas. Eran fragmentos de memoria guardados por medio siglo y que ahora parecían buscar salida.

El primero en hablar fue don Leandro. Pescador jubilado de 82 años, conocido por tener memoria firme y voz ronca de quien pasó la vida al aire libre. Ernesto lo encontró sentado en un banco de madera a la orilla del lago con el gorro gastado y las manos callosas sosteniendo un pedazo de red vieja. Tras un silencio inicial, don Leandro señaló el centro del lago y dijo, “Vi a su tío y a su tía subir a un bote con un hombre alto, flaco, con sombrero de fieltro. No era de aquí. El bote no era suyo, era prestado de un compadre mío. Subieron a un punto de la orilla pedregosa, donde no había casas ni movimiento. Yo estaba pescando y no los vi regresar.”

La declaración fue precisa, pero breve. Ernesto quiso saber por qué nunca lo contó a la policía. Don Leandro solo respondió que en esa época no era bueno meterse y que tenía familia que proteger.

Días después fue el turno de doña Matilde de 79 años, quien en los años 40 trabajaba como ayudante de cocina en una pensión cerca del lago. Contó que la mañana siguiente a la desaparición encontró un pañuelo floreado sucio de lodo en el patio de la pensión. La tela estaba rasgada y húmeda, y ella creyó que era de algún huésped. Lo guardó por unos días, pero sin saber de su importancia terminó tirándolo. Al escuchar sobre los zapatos encontrados en San Simón, recordó el detalle y decidió hablar.

Estos relatos no eran prueba material, pero añadían textura a lo que antes era solo suposición. Al reunirlos, Ernesto comenzó a sentir que un patrón se formaba. Bote prestado, punto aislado, objetos personales desapareciendo del cuarto y apareciendo en lugares improbables. Y en el centro, el mismo hombre, el guía de sombrero de fieltro.

El delegado Salgado escuchó con atención, pero mantuvo una postura cautelosa. Explicó que sin evidencias físicas no podía incluir oficialmente esas declaraciones en la investigación reabierta. Aún así, autorizó una búsqueda exploratoria en la orilla pedregosa señalada por don Leandro. El equipo encontró restos de madera antigua ya deshechos por el agua, pero no fue posible determinar si pertenecían a una embarcación.

Mientras tanto, los rumores corrían por la ciudad. Algunos decían que el saco encontrado en San Simón contenía fragmentos humanos. Otros que las cadenas eran idénticas a las usadas para fijar cargas de madera en los años 40. La policía no confirmaba nada, pero un perito bajo anonimato comentó a un periodista que sí había material biológico en estado avanzado de deterioro.

Ese comentario, aunque extraoficial, reavivó la cobertura de la prensa. Los reporteros volvieron a tocar las puertas de vecinos antiguos y surgieron nuevos fragmentos de memoria. Un joven de la época que vio un camión estacionado cerca de la orilla, un barquero que escuchó cadenas golpeando en el casco en una noche sin pesca. Pequeños destellos, como si la historia después de años de silencio comenzara a contarse sola.

Para Ernesto, cada testimonio tenía un peso doble, el valor de la información y la confirmación de que por décadas hubo miedo de hablar. Ahora, con el hallazgo físico en San Simón, el miedo cedía espacio a la urgencia de sacar algo de dentro y él sabía que necesitaba registrar todo antes de que el tiempo lo borrara de nuevo.

En la primera semana de diciembre de 1994, Ernesto Herrera recibió una llamada inesperada. El teléfono de la cocina sonó dos veces, se detuvo y volvió a sonar. Al contestar, escuchó una voz baja, como si la persona hablara desde un pasillo vacío. “Señor Herrera, necesito hablar con usted, pero no por teléfono. Es sobre lo que encontramos en San Simón.” El hombre se presentó solo como técnico del laboratorio de Toluca y sugirió un encuentro al día siguiente en un café cerca del centro.

Ernesto viajó temprano llevando en el maletín el cuaderno con anotaciones y copias de las fotos. En el café, el técnico con el uniforme doblado en el brazo y ojos marcados por noches mal dormidas fue directo al punto. “Había fragmentos óseos dentro del saco. No es mucho, pero suficiente para saber

News

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprenden con drástica decisión sobre su mansión millonaria

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprenden con drástica decisión sobre su mansión millonaria La expareja, cuyo divorcio concluyó en febrero,…

Cardi B es absuelta de agresión, pero desata escándalo fuera de la corte

Cardi B es absuelta de agresión, pero desata escándalo fuera de la corte Cardi B fue demandada por agresión física…

Mauro Icardi sorprende con una jugada legal inesperada contra Wanda Nara

Mauro Icardi sorprende con una jugada legal inesperada contra Wanda Nara El delantero tomó una decisión clave en medio de…

Cazzu sorprende con el peculiar apodo que le puso a Nodal para no decir su nombre

Cazzu sorprende con el peculiar apodo que le puso a Nodal para no decir su nombre La rapera argentina rompió…

China Suárez y Mauro Icardi sorprenden con los lujosos detalles de su mansión en Turquía

China Suárez y Mauro Icardi sorprenden con los lujosos detalles de su mansión en Turquía La pareja compartió un vistazo…

Cazzu revela su angustia: “Soy una hormiguita frente al monstruo del patriarcado”

Cazzu revela su angustia: “Soy una hormiguita frente al monstruo del patriarcado” Julieta Cazzuchelli reveló que Christian Nodal lleva más…

End of content

No more pages to load