Pareja y bebé desaparecen misteriosamente en 1987 en Barrancas del Cobre: La verdad aterradora después de 35 años

El 14 de abril de 1987 amaneció en las Barrancas del Cobre con el sonido lejano de los frenos de un tren y el aroma a pino húmedo colándose por las rendijas de la ventana de una pequeña posada. Jorge Ramírez, de 32 años, tomaba un sorbo de café aguado servido por la dueña y miraba desde el balcón de madera hacia el desfiladero imponente. Era el aniversario de bodas con Elena Morales, y ese viaje no era solo una escapada romántica: era un intento por volver a respirar, por recuperar algo perdido entre la rutina y el desgaste cotidiano.

En los últimos meses, Jorge había pasado largas jornadas supervisando tramos del tren Chihuahua al Pacífico. Elena, por su parte, daba clases en una escuela pública de la capital. La pequeña Valeria, de apenas 10 meses, era la alegría y el desafío diario de la pareja; dormía poco, lloraba mucho, pero se calmaba al instante cuando sentía el aroma de su manta rosa pálida con flores bordadas, regalo de la abuela materna, o cuando la cargaban en el cangurito frontal, pegada al pecho de su madre.

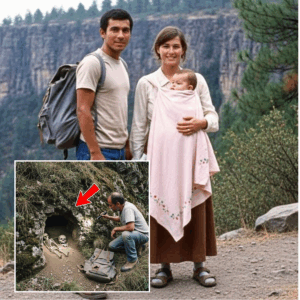

Cerca de las nueve de la mañana, Jorge bajó con la mochila de lona gris lista: botella de agua, dos sándwiches, termo metálico, pañales y la cámara analógica para registrar el viaje. Elena bajó poco después con Valeria en el cangurito, protegida por la manta. Llevaba una blusa clara y una falda marrón hasta los tobillos. Sonreía, pero sus ojos bajos delataban su incomodidad ante las alturas, aunque nunca lo decía a Jorge. “Vamos a un mirador que no está en los folletos”, comentó al dueño de la posada mientras ajustaba las correas de la mochila. La noche anterior, un guía local había mencionado un sendero poco conocido, usado antes por pastores Raramuri, que llevaba a un risco con una vista más hermosa que el mirador principal de Divisadero. El dueño solo asintió, sin parecer sorprendido. La región estaba llena de senderos informales, algunos seguros, otros no tanto.

La familia caminó casi una hora. El terreno alternaba entre senderos estrechos de tierra y tramos con piedras sueltas. La vegetación era baja, con arbustos secos, pinos y agaves dispersos. De vez en cuando, Jorge se detenía para tomar fotos de Elena y Valeria con la sierra de fondo. En una de ellas, Elena sonríe con el cabello al viento, sosteniendo a su hija contra el pecho, la manta rosa cubriendo casi todo el cuerpecito de la bebé. Jorge aparece a su lado, sereno, con las manos en los bolsillos. El escenario, el vacío monumental de las barrancas, donde el silencio parece tener peso.

A las 10:30 de la mañana, un grupo de cinco turistas que regresaba al mirador principal vio a la familia a cierta distancia, bajando por una bifurcación estrecha. Los turistas, una pareja del DF, dos hermanas de Hermosillo y un fotógrafo estadounidense, confirmarían después que la pareja parecía tranquila. No pidieron ayuda, no parecían perdidos, solo seguían adelante, como quien ya ha decidido el camino. Fue la última vez que alguien los vio.

Esa noche, cuando el sol se hundió detrás de los paredones rojizos de la sierra, el dueño de la posada notó que el cuarto de la familia seguía intacto. Las camas hechas, las maletas en el mismo lugar, los juguetitos de Valeria sobre la colcha. La camioneta Nissan blanca de la pareja seguía en el estacionamiento de grava. Esperó hasta las diez de la noche. Luego decidió alertar a la policía municipal.

A la mañana siguiente comenzó la movilización. Dos oficiales locales, sin equipo adecuado, intentaron seguir los rieles paralelos a los senderos principales. Al darse cuenta de que no tenían mapas confiables ni personal suficiente, pidieron apoyo a guías Raramuri experimentados. La geografía de la región era traicionera: laderas cubiertas de vegetación seca, senderos mal marcados y precipicios camuflados por arbustos. Helicópteros fueron usados desde el segundo día, sobrevolando áreas amplias, pero con visibilidad limitada por las formaciones rocosas. No había ningún rastro: ni huellas, ni ropa, ni caída visible en los paredones, como si la sierra los hubiera tragado sin dejar huella.

El único indicio llegó al cuarto día. Un anciano Raramuri, que vivía en un pueblo cercano, dijo haber visto días antes a una pareja con un bultito —en referencia al bebé— acercándose a un risco conocido como El Resguardo, a más de dos kilómetros del sendero principal. Pero la zona indicada era vasta y peligrosa, con múltiples cuevas naturales y pasos ocultos. Los voluntarios no encontraron nada, pero ese testimonio guió las búsquedas durante los diez días siguientes. En una de las inspecciones, uno de los guías encontró un pañal desechable, parcialmente quemado, cerca de un árbol caído, pero no había forma de comprobar su origen. A finales de abril, el ánimo cambió. El entusiasmo dio paso a la frustración. Familiares llegaron de Chihuahua, pegaron carteles, suplicaron a la prensa, pero el caso pronto dejó de ser noticia principal.

En mayo, los helicópteros dejaron de sobrevolar. Las cuadrillas se redujeron. En junio solo quedaban los guías y algunos pobladores que caminaban por su cuenta los domingos. En 1989 el caso fue archivado oficialmente. En los registros de la Procuraduría de Chihuahua pasó a figurar como ausencia voluntaria sin evidencia criminal, un término genérico que borró historias completas en esa época. Pero para quienes viven ahí, la ausencia nunca fue solo un dato. En las décadas siguientes, la desaparición de la familia Ramírez Morales se convirtió en leyenda. Cada abril, alguien dejaba una flor silvestre en el mirador de Divisadero. Un gesto silencioso, como quien pide perdón a la montaña por no haber escuchado lo que intentaba decir.

Agosto de 2022. La sierra parecía igual, inmensa, silenciosa, pero ese día algo cargaba una extrañeza sutil. Marco Tena, de 46 años, originario de Parral y excursionista experimentado, caminaba solo por un tramo poco explorado. Decidió ir más allá de los puntos turísticos. A unos tres kilómetros del último mirador oficial, en una zona donde la vegetación comenzaba a apoderarse de senderos abandonados, vio una formación rocosa cubierta de musgo y hojas secas, parcialmente sombreada por un árbol retorcido. Se acercó. La luz del sol pegaba de lado creando sombras irregulares. Entonces vio la abertura, pequeña, casi imperceptible, como una boca entre las rocas, escondida por raíces que caían como velos.

Marco, cauteloso, sacó la linterna, se agachó e iluminó el interior. El haz de luz atravesó la oscuridad y chocó con algo inesperado. En el fondo de la cavidad, sobre tierra compactada, había una estructura ósea de tamaño pequeño. A su lado, casi pegado, otro esqueleto más grande. Ambos estaban dispuestos de forma extraña, no como si hubieran caído, sino como si hubieran sido colocados ahí. El tiempo había consumido casi todo, tejidos, colores, olores. Pero entre las rocas y el polvo, dos objetos resistían: una mochila de lona gris rasgada, descolorida, con las correas aún visibles; y un pedazo de tela rosa pálido con bordados florales desvaídos.

Marco fotografió la entrada, el interior, los objetos, anotó las coordenadas en el GPS y regresó lentamente con pasos cuidadosos, como quien carga una revelación. Al llegar al centro de Urique, buscó la delegación. Los agentes escucharon su historia con escepticismo, pero al ver las imágenes, su semblante cambió. Llamaron a la unidad forense de Chihuahua. Dos días después, peritos llegaron al lugar. El acceso era difícil, el terreno inestable. Finalmente lograron entrar. Dentro de la cavidad confirmaron lo que Marco había descrito. Los restos pertenecían a dos individuos, un adulto y un niño. No había suficientes huesos para estimar sexo, pero la dentición infantil dejaba claro que uno era un bebé de menos de dos años. El adulto estaba posicionado detrás, como si protegiera al cuerpo menor con el suyo.

No había señales evidentes de violencia, ningún trauma visible, ninguna perforación, pero tampoco había documentos ni prendas de ropa reconocibles, solo los dos objetos silenciosos: la mochila de lona gris y el retazo de tela rosa con pequeños bordados florales. La noticia se esparció discretamente por la región, primero entre los guías, luego en los pueblos y finalmente llegó a la prensa local. El titular del diario fue sobrio: “Hallan restos humanos en risco oculto, podrían estar ligados a desaparición de 1987”.

En la ciudad de Chihuahua, uno de los hermanos de Jorge leyó el titular en línea. No quiso creerlo. Llamó a la hermana de Elena. Ella lloró en silencio. Habían pasado 35 años. 35 cumpleaños de Valeria no celebrados. 35 primaveras sin respuesta. La identificación formal era casi imposible. Los huesos estaban muy deteriorados y los registros dentales de la época eran escasos. Pero el lugar, los objetos y las fechas coincidían con demasiada precisión para ser ignorados: la manta rosa, la mochila gris. Las familias fueron llamadas para dar declaraciones. Mostraron fotos antiguas, recuerdos, cartas. La madre de Elena trajo una foto de su hija cargando a Valeria en el cangurito con la manta bordada cayendo por los lados. Era el mismo diseño, el mismo color, los mismos puntos.

Sin pruebas irrefutables, los peritos no pudieron emitir una confirmación legal absoluta. Pero para quienes vivieron el silencio de esos 35 años, no había dudas. Los huesos fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses de Chihuahua. El análisis duró semanas. La osamenta menor presentaba pocos dientes compatibles con un bebé de menos de un año. Los huesos mayores confirmaron una edad estimada del adulto entre 25 y 35 años, probablemente del sexo femenino. No había señales obvias de fracturas violentas, marcas de cuchillo o disparos. Todo indicaba un proceso de deterioro natural acelerado por las condiciones del refugio rocoso donde fueron encontrados.

La información se divulgó con cautela. No era una confirmación forense definitiva, pero los elementos narrativos eran demasiado fuertes para ser ignorados. El Ministerio Público de Chihuahua reabrió oficialmente el caso en septiembre de 2022, pero con pocos recursos. La fiscal responsable declaró que el caso era tratado como una reactivación histórica, término usado cuando un desaparecimiento antiguo se revisa con base en nuevos hallazgos no concluyentes. Para muchos fue solo una manera burocrática de reconocer lo que la montaña ya había contado.

Sin embargo, las preguntas no desaparecieron con los huesos, al contrario, se multiplicaron. ¿Dónde estaba el tercer cuerpo, Jorge? ¿Por qué los restos estaban en esa cavidad tan escondida, tan lejos del sendero principal? ¿Se habrían perdido y encontrado refugio ahí por su cuenta? ¿O alguien los habría colocado en ese lugar de forma intencional o desesperada? La teoría más aceptada era la del accidente seguido de muerte por hipotermia. Tal vez Elena con Valeria en brazos se separó de Jorge por alguna razón. Una caída, una búsqueda de ayuda, o incluso una decisión tomada bajo pánico. El lugar donde fueron encontrados era de difícil acceso, pero no imposible. Un ser humano en desesperación con el instinto de proteger a su hijo podría haberse refugiado ahí. La posición de los huesos, con el cuerpo adulto detrás del infantil, reforzaba la idea de protección.

Pero, ¿por qué Jorge no estaba ahí? ¿Por qué nadie lo encontró en 1987, cuando decenas de personas rastrearon la región con guías, helicópteros y perros? Algunas hipótesis surgieron: Jorge cayó en otro punto más inaccesible y nunca fue localizado. Sobrevivió algunos días intentando buscar ayuda y murió lejos de ahí sin que su cuerpo jamás fuera encontrado. Fue víctima de un crimen y los cuerpos de su esposa e hija fueron llevados al escondite. Posteriormente huyó o desapareció voluntariamente, aunque esta hipótesis era considerada la menos probable por las familias.

La fiscal evitaba especulaciones, declaraba solo que el caso sigue abierto y las investigaciones continúan. Pero en la práctica los recursos eran limitados y la verdad parecía tan lejana como hace 35 años. El lugar del hallazgo fue acordonado con cinta amarilla y una placa improvisada de madera: “Sitio en investigación”. Los guías locales comenzaron a evitar el sendero cercano. Algunos, como Andrés, regresaron al risco solo para observar en silencio. “Estuvieron aquí todo este tiempo”, murmuró una tarde frente a la entrada semiobstruida de la cavidad.

Las familias realizaron un pequeño ritual en octubre de ese año. No era un velorio tradicional, pues los restos no fueron entregados oficialmente. Seguían bajo custodia forense. Pero en un mirador cerca de Urique, donde se divisa el valle en su brutal vastedad, se reunieron unas veinte personas. Llevaron flores, algunas fotos y un retrato ampliado de Valeria envuelta en la manta. Un sacerdote local dijo pocas palabras. Luego, el hermano de Jorge leyó una carta escrita por la madre: “Si esta es la última verdad que sabremos, que al menos sirva para cerrar un poco el dolor. Elena, hija mía, si estuviste ahí abrazando a tu niña hasta el final, entonces no hay nada que perdonar. Fuiste madre hasta el último aliento.” La carta terminó con un silencio roto solo por el viento, el mismo que desde hace décadas sopla entre las barrancas llevando y trayendo historias, vestigios, nombres.

Después del ritual, los familiares regresaron a Chihuahua. No había más que esperar de las autoridades, y aún así algo dentro de ellos permanecía suspendido, porque aún faltaba una pieza, un cuerpo, una explicación o al menos una señal. Mientras tanto, el risco donde todo fue descubierto seguía ahí, ahora cerrado al público, pero aún presente, como una cicatriz que no se ve a primera vista, pero que late bajo la piel de quienes viven cerca. Los guías más antiguos comenzaron a advertir a los más jóvenes: “No hablen mucho de ese lugar, déjenlo en paz.” Pero todos sabían que la historia no estaba completamente contada. Aún no.

Cuando el caso fue reabierto en septiembre de 2022, muchos esperaban que la tecnología moderna pudiera traer respuestas que no existían en 1987: ADN, drones, mapeo 3D. Pero no toda tecnología es suficiente cuando se enfrenta a un territorio que vive, respira y se transforma con el tiempo. El primer desafío fue obvio. No había material genético preservado lo suficiente para un examen de ADN concluyente. Las condiciones aceleraron la degradación de los huesos. La tela rosa, aunque conservaba hilos originales, estaba demasiado frágil para contener vestigios biológicos. La mochila de lona, al ser manipulada, liberó pequeñas partículas de polvo acumulado durante años, como si se hubiera transformado en memoria pura, sin nada tangible que ofrecer.

En el núcleo forense de Chihuahua, los técnicos cruzaron la posición y el estado de los huesos con datos geográficos y meteorológicos. Descubrieron que en abril de 1987 la región había pasado por dos frentes fríos consecutivos con caídas bruscas de temperatura durante la noche. Para un adulto saludable esto significaba incomodidad y riesgo moderado de hipotermia. Para un niño de diez meses podría ser fatal en pocas horas. La conclusión reforzó la teoría de que Elena, cargando a Valeria, buscó refugio en la cavidad, tal vez después de perderse o de separarse de Jorge. Si él sufrió una caída o intentó buscar ayuda, su cuerpo podría estar en cualquier punto de la sierra, tal vez en un lugar que nunca será encontrado.

Pero también había elementos que no encajaban tan fácilmente. La posición de los huesos, la forma en que ambos estaban acomodados, sugería una colocación intencional, como si la madre se hubiera acostado para proteger a su hija del viento, incluso después de darse cuenta de que tal vez no sobrevivirían, o como si alguien, al encontrarlos ya sin vida, hubiera arreglado los cuerpos de esa manera. La segunda hipótesis de un tercero involucrado era más difícil de sostener, pero no imposible.

En los cafés de Krill Uri comenzaron a circular versiones paralelas. Algunos decían que Jorge había sobrevivido y nunca regresó por vergüenza o miedo. Otros creían que también murió, pero su cuerpo cayó en un punto tan inaccesible que ni siquiera los helicópteros de 1987 habrían podido localizarlo. También había quienes hablaban de peleas, accidentes improbables, encuentros con animales salvajes, cada hipótesis alimentando el mito, pero alejándose cada vez más de cualquier certeza.

Para la fiscal, el mayor obstáculo no era la falta de tecnología, sino la falta de testigos vivos. El guía que había indicado la ruta falleció en 2005. El dueño original de la posada murió en 1994. El anciano Raramuri que dijo haber visto a la familia cerca del Resguardo ya no era localizado. El grupo de turistas que los vio por última vez estaba disperso por el país y el extranjero, y algunos habían fallecido. Así solo quedaba el análisis frío de objetos y huesos y el peso de aquello que nunca se podrá comprobar.

Mientras tanto, en la sierra, el risco donde se encontró la cavidad permanecía aislado, pero el aislamiento físico no impedía que la historia circulara. Algunos jóvenes aventureros intentaron localizar el punto exacto usando las fotos publicadas en los periódicos como referencia. Ninguno tuvo éxito y eso alimentó aún más el aura de misterio. Andrés, el guía que participó en las búsquedas de 1987, comenzó a llamar al lugar “La boca cerrada”, no porque fuera imposible encontrarlo, sino porque creía que la montaña solo mostraba sus entradas a quien ella elegía. “A veces lo que enseña no es para que lo entendamos, sino para que lo aceptemos”, dijo a un periodista para un documental local.

A finales de 2022, el caso volvió a perder espacio en los medios. Una nueva ola de violencia en la región desvió el foco de las autoridades y los periódicos. Pero para las familias el silencio era el mismo de antes, solo con una capa más de preguntas. En enero de 2023, una sobrina de Jorge publicó en redes sociales una foto antigua de él y Elena sonriendo frente a un muro pintado con colores vivos. La leyenda decía: “Ellos no se fueron. La montaña los guardó. Falta uno.” En pocas horas la imagen fue compartida por cientos de personas, algunas locales, otras desconocidas conmovidas por la historia. La publicación reavivó la discusión, pero también trajo el peso adicional de la percepción de que tal vez nunca

News

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprenden con drástica decisión sobre su mansión millonaria

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprenden con drástica decisión sobre su mansión millonaria La expareja, cuyo divorcio concluyó en febrero,…

Cardi B es absuelta de agresión, pero desata escándalo fuera de la corte

Cardi B es absuelta de agresión, pero desata escándalo fuera de la corte Cardi B fue demandada por agresión física…

Mauro Icardi sorprende con una jugada legal inesperada contra Wanda Nara

Mauro Icardi sorprende con una jugada legal inesperada contra Wanda Nara El delantero tomó una decisión clave en medio de…

Cazzu sorprende con el peculiar apodo que le puso a Nodal para no decir su nombre

Cazzu sorprende con el peculiar apodo que le puso a Nodal para no decir su nombre La rapera argentina rompió…

China Suárez y Mauro Icardi sorprenden con los lujosos detalles de su mansión en Turquía

China Suárez y Mauro Icardi sorprenden con los lujosos detalles de su mansión en Turquía La pareja compartió un vistazo…

Cazzu revela su angustia: “Soy una hormiguita frente al monstruo del patriarcado”

Cazzu revela su angustia: “Soy una hormiguita frente al monstruo del patriarcado” Julieta Cazzuchelli reveló que Christian Nodal lleva más…

End of content

No more pages to load