“¿Por qué se detuvo tan cerca del templo?” — El misterio de la pareja desaparecida rumbo a Palenque en 2003

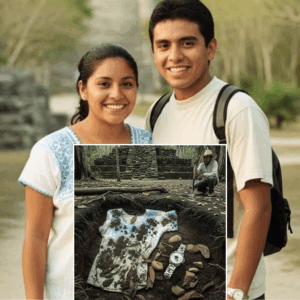

Febrero de 2003. El calor húmedo de Chiapas envolvía la carretera federal 199, donde la selva parecía tragarse la luz y el tiempo. Laura Hernández y Miguel Rivera, una pareja de poco más de veinte años, emprendieron un viaje sencillo: dos días de aventura, mochilas ligeras y promesas de caminatas y fotos entre las ruinas de Palenque. En la última imagen conocida, sonríen bajo el sol de la tarde, con la pirámide del palacio al fondo, la juventud brillando en sus rostros y una complicidad silenciosa en la forma en que se miran.

Laura luce una blusa blanca bordada en azul, recién comprada en San Cristóbal, y Miguel lleva el reloj metálico que heredó de su padre, su mayor tesoro. Ella es auxiliar en una clínica dental, vive con su madre, doña Teresa, en una casa donde el olor a café y pasta dental se mezcla cada mañana. Él, originario de Tuxtla Gutiérrez, trabaja como guía turístico freelance, recitando frases mayas y guiando a extranjeros por senderos poco explorados.

Se conocieron en una cafetería de la calle Real de Guadalupe, entre risas y olor a pan de elote. Pronto fueron inseparables, urgidos por la sensación de que el tiempo juntos debía aprovecharse al máximo. Palenque era para ellos una pausa en la rutina, una escapada íntima, casi un suspiro.

El 15 de febrero de 2003 partieron temprano en un autobús regional. La carretera serpenteaba entre el verde profundo de la selva. Según los registros, bajaron cerca de la entrada principal del parque arqueológico a eso de las 11:30. Un vendedor de frutas los vio reír, compartir agua y consultar un pequeño mapa. Laura se abanicaba con las manos, Miguel ajustaba la mochila. Parecían tranquilos, sin prisa. Ella le tomó una foto con la cámara digital antes de internarse juntos en el parque.

Palenque es vasto. Aunque los turistas suelen quedarse en las áreas centrales, existen senderos secundarios, como el sendero de las lianas, que llevan a ruinas menos visitadas. Dos habitantes locales los vieron por última vez allí. Don Matías, vendedor de pulseras, recuerda que Miguel le preguntó si ese sendero tenía salida. Le advirtió que era antiguo, resbaladizo y poco transitado. Miguel agradeció y ambos siguieron. Más adelante, una mujer recolectora de hojas vio a la pareja caminando de la mano, la blusa clara de Laura brillando entre los árboles y risas apagadas flotando en el aire.

Después, nada. Ningún otro testigo, ninguna pista.

En el hostal donde se hospedaban, la llave quedó colgada hasta el día siguiente. El dueño, acostumbrado a huéspedes que se retrasaban, no se inquietó. Pero al notar que la cama no fue usada y que sus pertenencias no estaban, llamó al número de emergencia que Laura había dejado: el de su madre. Doña Teresa contestó. La voz del recepcionista era vacilante; quería confirmar si Laura había llamado o cambiado de planes. Teresa, inquieta, llamó al celular de su hija: buzón de voz. Hizo lo mismo con Miguel, sin respuesta. Esa noche no durmió. Al día siguiente tomó el primer autobús a Palenque con un primo. Recorrió tiendas, la terminal, el parque, mostrando fotos, preguntando a todos.

El reporte oficial de desaparición solo se registró tres días después. Las búsquedas comenzaron aún más tarde. Durante las primeras 48 horas, la selva había borrado huellas con la lluvia y el paso de turistas. Solo quedaron ruinas, vegetación y silencio.

Las primeras búsquedas contaron con dos policías y tres voluntarios. Gritaron los nombres de la pareja en bifurcaciones del sendero, pero no hallaron nada. Días después, perros rastreadores llegaron desde Villahermosa, pero tampoco detectaron rastro alguno. Tras diez días, la operación se redujo al mínimo. Oficialmente el caso seguía abierto, pero en la práctica, era insoluble.

Doña Teresa no se resignó. Pegó carteles en San Cristóbal, Palenque, mercados, escuelas. Mostraba la foto de la pareja y decía: “No huyeron. Estaban felices. Alguien los vio. ¿Alguien sabe?” La hermana de Miguel, Estela, confirmó que él jamás habría abandonado el tour que tenía agendado con turistas canadienses. Para las familias, la blusa de Laura y el reloj de Miguel eran símbolos imborrables.

La policía registró detalles básicos: fecha, ropa, y un resumen del viaje. No adjuntaron fotos. Teresa imprimió más de 80 copias de la imagen y recorría oficinas, hospitales, delegaciones. Estela contactó a los turistas canadienses: confirmaron que Miguel estaba entusiasmado y jamás habría abandonado el trabajo. A finales de febrero, las familias organizaron una vigilia en San Cristóbal. Llevaron velas, carteles y fotos. Solo algunos se detuvieron a mirar. Para la mayoría, eran solo dos nombres más.

Semanas después surgieron versiones contradictorias: un mochilero oyó dos gritos en la selva esa tarde, una mujer dijo haber visto a un hombre parecido a Miguel pedir aventón días después, pero ninguna prueba fue considerada sólida. En marzo, amigos y voluntarios organizaron una búsqueda independiente, pero no hallaron nada. El guardia del parque no notó comportamientos sospechosos. Los registros de entrada eran manuales y poco confiables. La cámara digital, la mochila y los documentos nunca fueron encontrados.

El tiempo transformó la esperanza en ausencia. Las llamadas cesaron, el correo fue desactivado, la rutina se llenó de silencio. Estela visitaba el hostal y dejaba flores en la cama de la habitación. El caso fue archivado como desaparición no resuelta a principios de 2004.

Durante nueve años, nada cambió. Hasta el 12 de mayo de 2012, cuando trabajadores del INA limpiaban senderos periféricos del parque. Efraín Martínez, excavando la tierra húmeda junto a un templo olvidado, encontró una blusa blanca bordada en azul, endurecida y manchada de sangre seca. Junto a ella, un reloj metálico, oxidado, con el cristal roto y marcando las 17:41. Ambos objetos estaban enterrados a 60 cm de profundidad, la tierra compactada como si alguien la hubiera presionado a mano.

El hallazgo no se divulgó de inmediato. Las autoridades contactaron a las familias. Doña Teresa reconoció la blusa enseguida; la había comprado junto a Laura días antes del viaje. Estela identificó el reloj de Miguel, el mismo que usaba desde los 17 años. La investigación se reabrió. No había restos humanos, pero la evidencia era contundente: Laura y Miguel nunca salieron de la selva.

El área fue aislada y escaneada por peritos, drones y perros rastreadores. No se halló nada más. La vegetación había crecido sobre el sitio durante años. Las hipótesis eran varias: accidente, crimen, ocultación deliberada. ¿Por qué los objetos estaban enterrados? ¿Por qué solo la blusa y el reloj?

En el interior de la blusa se halló un cabello rizado, pero la degradación impidió identificarlo. El reloj, dañado, no tenía rastros de piel ni sangre. La investigación se volcó hacia los guías informales del parque. Un nombre surgió: Jesús Alvarado Morales, apodado El Chino, conocido por llevar turistas a senderos alternativos. Había sido detenido en 2002 por invasión de propiedad federal, pero desapareció de la región poco después de 2004.

La policía reconstruyó el día de la desaparición. En los registros del parque, a las 11:13, aparecen los nombres “Miguel R.” y “Laura H.”, junto a la mención “grupo tres, sendero secundario, guía externo”. Una foto hallada en una tienda mostraba a cinco personas, entre ellas Laura y Miguel, y un hombre rubio. El turista francés que tomó la foto confirmó que el grupo fue guiado por El Chino y que Laura y Miguel se separaron con él para ver una ruina fuera de la ruta. Nunca regresaron.

Carranza, el investigador, trazó el probable trayecto. A menos de 500 metros del lugar del hallazgo, el grupo se separó. Junto a un árbol caído, encontraron grabadas las iniciales “YAM”: Jesús Alvarado Morales. Cerca, una cabaña abandonada guardaba un fragmento de guía turística con la frase: “sendero cruzado, solo con los ojos abiertos”.

La búsqueda intensificó la presión sobre El Chino, pero él seguía desaparecido. En octubre de 2012, excavando cerca del templo dormido, hallaron una elevación sospechosa. Bajo la tierra, fragmentos de tela azul, una tira de mochila y, más abajo, restos óseos mezclados con raíces: dos cuerpos, lado a lado, sin ataúd ni identificación. Entre los huesos, botones plásticos y una presilla metálica.

El análisis forense confirmó: los restos pertenecían a Laura y Miguel. No se pudo determinar la causa de la muerte. Los cuerpos fueron enterrados juntos, probablemente envueltos en tela. No había documentos ni zapatos, solo la certeza de que estuvieron ahí todo el tiempo.

El 4 de noviembre de 2012, casi una década después, las familias pudieron despedirse en un pequeño velorio conjunto. Ataúdes sencillos, nombres bordados en tela cruda. Estela dijo que su hermano partió enamorado, y nadie podría borrar eso. Doña Teresa agradeció a quienes nunca olvidaron. “Con lo que fue posible enterrar, también se entierra una parte de la espera”, dijo.

En San Cristóbal, doña Teresa comenzó a asistir a reuniones de familias de desaparecidos, llevando una blusa idéntica a la de Laura. Estela guardó el reloj en una caja de madera, la pulsera aún con tierra entre los eslabones. La prensa cubrió el entierro con respeto. El caso pasó a ser homicidio por determinar con ocultación de cadáver. Jesús Alvarado Morales seguía prófugo, el único vínculo entre los últimos momentos de la pareja y el silencio posterior.

En el hostal se instaló una placa: “Aquí durmieron por última vez Laura y Miguel, 15 de febrero de 2003”. Los turistas comenzaron a dejar flores: blancas como la blusa de Laura, azules como el bordado que nadie olvidó.

El sendero donde caminaron se cubre de hojas nuevas cada temporada. La ceiba junto al templo sigue creciendo, y los turistas pasan sin saber que bajo esa tierra estuvo oculto casi una década el final de una historia de amor real, silenciosa, pero real.

Para las familias, queda la pregunta sin respuesta: ¿Qué pasó en los últimos minutos? ¿Confiaron hasta el final? ¿Fueron engañados, forzados, o simplemente cerraron los ojos? Esas respuestas no están en los huesos ni en los informes. Están solo en el lugar donde todo se detuvo.

Una desaparición termina cuando alguien es encontrado, pero la ausencia continúa: en la mesa vacía, en el teléfono que no sonó, en la blusa que nunca más se usó, en el reloj que nunca más marcó otra hora.

News

Grupo de estudiantes desaparece en los Apalaches en 1999: diez años después, hallan restos en un viejo barril

Grupo de estudiantes desaparece en los Apalaches en 1999: diez años después, hallan restos en un viejo barril Dieciséis años…

Turista anciana desaparece en Yellowstone: dos años después, su diente de hierro surge en el manantial

Turista anciana desaparece en Yellowstone: dos años después, su diente de hierro surge en el manantial Yellowstone no siempre devuelve…

Pareja desaparece en Cold Spring Canyon: restos hallados en grieta rocosa tras 17 años

Pareja desaparece en Cold Spring Canyon: restos hallados en grieta rocosa tras 17 años Los cañones de California tienen una…

Turista acuático desaparece en Florida: kayak hallado en ramas, cuerpo en alcantarilla

Turista acuático desaparece en Florida: kayak hallado en ramas, cuerpo en alcantarilla Un cuerpo humano nunca debería aparecer en una…

Turista desaparecido en Oregón: 11 semanas después, hallazgo macabro bajo baño de campamento

Turista desaparecido en Oregón: 11 semanas después, hallazgo macabro bajo baño de campamento Hay lugares que miles de personas recorren…

Niña desaparecida en las Montañas Smoky: Cuatro años después, hallazgo aterrador en una mochila vieja bajo un árbol

Niña desaparecida en las Montañas Smoky: Cuatro años después, hallazgo aterrador en una mochila vieja bajo un árbol El Parque…

End of content

No more pages to load