Trece años después de la desaparición de gemelas en un festival de rock en Guadalajara: El secreto enterrado bajo el polvo del tiempo

La mochila azul: Trece años de espera

En el barrio de Oblatos, Guadalajara, la esperanza era una frase repetida cada año por la madre de las gemelas Martínez: “Hasta no ver la mochila, no suelto la esperanza.” Esa mochila de mezclilla azul, con cierre terco y un parche deshilachado, era mucho más que un objeto: era el símbolo de la espera, del anhelo y del dolor que habitaba una casa donde el silencio pesaba más que las palabras.

Ana Sofía y Mariana tenían dieciséis años cuando el sábado del festival de rock marcó el inicio de una ausencia interminable. Sus camisetas negras, adornadas con un revólver rodeado de rosas rojas y un círculo amarillo, brillaban entre los puestos de elote y el bullicio de los camiones. Ese día, la ciudad parecía vibrar con normalidad: el calor, el ruido, las risas, todo era cotidiano. Pero una llamada que nunca se completó lo cambió todo.

Las gemelas compartían una mochila azul, una cámara prestada, una botella de agua, credenciales de la prepa y un celular testarudo. El padre, aunque receloso de las multitudes, les permitió ir al festival con una condición: avisar al llegar, a media tarde y regresar antes de que la noche se asentara. Ellas aceptaron, repitieron el plan y salieron saltando los escalones hundidos de la escalera que conocían desde niñas.

El camión hacia el estadio Jalisco iba lleno de jóvenes con camisetas de bandas. El sol brillaba sobre los techos y Ana Sofía se pegó a la ventana, mientras Mariana revisaba la mochila y la libreta, gestos tan aprendidos que parecían un baile. Al llegar, el ruido del mundo se hizo más intenso: vendedores, música, olores a carne asada y tierra pisoteada. Entraron en fila, apretando la mochila contra el pecho.

En el estadio, la tarde vibraba con guitarras y baterías. Se encontraron con compañeros de la prepa, intercambiaron bromas y posaron para una foto donde las camisetas negras parecían nuevas. Ana Sofía probaba ángulos con la cámara y animaba a desconocidos a sonreír; Mariana anotaba nombres de bandas y letras que quizá algún día serían un cuento. Compartieron una torta, pasaron la botella de agua, limpiaron la boquilla con el pañuelo de siempre.

Cuando la luz comenzó a inclinarse y el calor bajó, se apartaron de la masa para sentarse en la grada alta, donde el viento trae olor a polvo y chile. La mochila estaba a sus pies, ligeramente sucia. A las seis y algo, Ana Sofía le pidió a Mariana que anotara la hora del regreso. Todo era rutina, todo era seguridad.

La multitud se apretó más cerca del escenario. Las gemelas se movieron hacia la zona de alimentos, se tomaron otra foto y hablaron de llamar a su madre para avisar que todo iba bien. La señal en el estadio era caprichosa. Mariana intentó llamar, pero la voz de la madre no llegó. El ruido del estadio entraba por el micrófono como oleaje. Intentó de nuevo, respirando hondo para no contagiar la prisa. La llamada se cortó. Una tercera vez, el tono sonó. “MA…” alcanzó a decir y el sonido se partió por la interferencia. Una pareja tropezó con ellas, la mochila cayó al suelo. Ana Sofía la recogió y la colgó del hombro.

Tal vez fue entonces cuando se separaron unos pasos, no más de tres metros, para bordear un grupo de amigos que se tomaban selfies. Tal vez fue el empujón de alguien buscando a otro, o la urgencia de ir al baño, o el movimiento natural de un concierto. Cuando bajó el haz de luz, las dos ya no estaban pegadas como siempre. Ana Sofía buscó el fleco de su hermana, la sombra familiar de sus hombros. No vio eso. Vio camisetas similares, cientos de negros y amarillos y un río de personas que se apretaban hacia la izquierda. Mariana miró el punto donde estaba la mochila un segundo antes. La llamada a casa no se completó.

En el departamento de Oblatos, la madre esperaba el mensaje de “ya vamos”, pero solo recibió el parpadeo de una pantalla vacía. El padre dijo que todavía faltaba para el regreso. Ella miró el cielo que anochecía y volvió a la mesa con una inquietud que no sabía nombrar.

La noche siguió su curso lógico en el estadio. Las bandas tocaron, la gente coreó, algunos se fueron antes, otros se quedaron hasta el último acorde. A las salidas, los puestos de hot dogs chisporroteaban y los taxistas levantaban manos para ganar un pasaje. Dos chicas con playeras iguales no llaman la atención cuando todo se mueve. Dos chicas que comparten una mochila pueden parecer una sola de lejos. Dos chicas que planearon avisar a su madre a las 19:20 no sabían que esa noche el tiempo iba a doblarse como una hoja mal guardada.

El padre dijo que las recogería en la esquina de siempre, pero no había tal acuerdo. Ellas debían tomar el camión de vuelta. A las diez el silencio ya era otra cosa. Tomaron las llaves, la olla de frijoles quedó apagada. En la calle, el aire era más fresco y el barrio estaba lleno de perros echados como centinelas discretos. El estadio, visto desde afuera, es un animal de concreto que respira luz. Los Martínez caminaron bordeando el estadio, preguntaron a un guardia, obtuvieron un gesto vago. Nadie había visto a las gemelas cruzar juntas un mismo portón. Nadie tenía una indicación clara.

La madrugada los encontró sentados en la cocina con el ventilador encendido y los frijoles fríos, mirando el rectángulo del celular sobre la mesa, como si con mirarlo pudiera al fin concluir esa llamada. Amaneció con ese cansancio que tiñe los azulejos de la cocina. El padre dijo que primero había que volver al estadio, que quizás se habían quedado sin batería o habían ido con amigos a otra parte. Era domingo y el barrio sonaba distinto, menos camiones, más pregones lentos, el eco de la misa de las ocho subiendo por la avenida.

Cerca del estadio quedaban rastros del festival: vasos aplastados, tiras de boletos, puestos recogiendo lonas. Preguntaron a vendedores, a un guardia cansado, a un señor que había estacionado coches. Nadie recordaba con precisión. Todos tenían una imagen parecida: muchas playeras negras, muchas risas, muchas prisas. La madre describió la mochila azul y levantó la mano para indicar el tamaño. El hombre de los estacionamientos dijo que sí, algo así había visto pasar, pero no supo decir a qué hora ni hacia qué lado.

Regresaron a Oblatos a mediodía. Entraron al cíber de la esquina para imprimir fotos. Usaron la imagen que una compañera de la prepa había enviado la noche anterior. Las dos juntas en la zona de alimentos. La fecha marcaba las 17:43. Pegaron los carteles por calles conocidas, postes calientes, bardas rugosas, paradas de camión, farmacias, torterías. La madre llevaba la brocha con resistol y los recortes suaves de tanto tocarlos. El padre pedía permiso en tiendas, dejaba un número de contacto anotado con plumón sobre cartón.

A media tarde hablaron con dos compañeros del colegio que las habían visto el día anterior. Dijeron lo mismo que ya estaba en la foto y añadieron un detalle que no resolvía nada: una de las gemelas había comentado que el sonido fallaba en la grada alta. La cámara prestada de Ana Sofía debía guardar más imágenes, pero estaba, como todo lo demás, en la mochila. “Sin mochila no hay memoria”, dijo el padre en voz baja.

Esa noche empezaron las vueltas: hospitales, cruz verde, urgencias, centrales de autobuses. Nadie con esas características, dijeron. Nadie con dos rosas rojas en la camiseta. En casa la mesa se llenó de papeles, horarios de camión, croquis improvisados, el número del celular de Mariana apuntado al centro de una hoja. No había registro de llamada. El intento de las 19:20 se había quedado flotando en el aire.

Los días siguientes se estiraron como goma. En la prepa, varios alumnos contaron versiones, todas parecidas, todas inútiles. Una muchacha juró haberlas visto bajar por una rampa lateral hacia las ocho, empujadas por la marea. Un joven aseguró que tal vez se subieron a un taxi blanco. Luego rectificó: tal vez fue otro sábado. La ciudad multiplica siluetas y confunde recuerdos.

En el mercado colocaron una mesa pequeña con volantes. Un señor mayor llevó una engrapadora para que los carteles resistieran el viento. Una mujer de jugos les dio vasos de naranja. Dos chavos con chamarras negras ofrecieron ayuda, tomaron hojas y se fueron pegando la foto cada veinte metros. Fue la primera vez que los padres sintieron que el barrio les sostenía el peso.

Desde el estadio, algunos empleados dijeron que había zonas sin cámaras. Las puertas se parecen entre sí, los portones se abren, la gente sale por donde puede, la noche borra los bordes. Un encargado de seguridad habló de un incidente menor con empujones cerca de los baños. No supo ponerle hora. No era útil, pero sumaba a la sensación de que en el tumulto cabe cualquier cosa.

Una tarde, la madre llevó la foto de la mochila a una estación de radio. La describió con palabras que parecían caricias: mezclilla azul, cierre terco, marcas de óxido, parche desilachado. Repitió su frase: “Hasta no ver esa mochila no suelto la esperanza.” Alguien llamó diciendo que había visto un bulto parecido en un tianguis. El padre fue. No era. La basura se parece a los recuerdos cuando uno tiene prisa.

Las noches se volvieron largas. La madre soñaba que la puerta se abría y entraban riendo, oliendo a calle. Se despertaba con el corazón golpeando el pecho y hacía café recalentado. El padre marcaba en un mapa los puntos recorridos con alfileres de colores: mercado, central camionera, hospitales, estadio. Hablaron con chóferes de ruta. Uno dijo haber visto a dos muchachas con camisetas negras cerca de una parada rumbo a Oblatos. No supo la hora.

Los días se convirtieron en semanas. Un periodista entrevistó a la familia. Por un rato eso atrajo más ojos, más llamadas, más vecinos golpeando la puerta para decir “Vi algo” que casi siempre se deshacía al ser contado. La foto se multiplicó tanto que por un tiempo Guadalajara fue una ciudad donde era imposible no ver esas dos sonrisas y ese círculo amarillo.

El padre caminó por brechas de tierra, preguntó a quienes viven en viviendas improvisadas. Nada. La ciudad se tragaba todos los hilos. La madre volvía con pegamento seco en los dedos y una sonrisa mansa. “Hoy pegué más que ayer”, decía. Los carteles perdieron color, la lluvia corrió la tinta. La mochila no apareció en hospitales, tianguis, ni en la basura del estadio. Tampoco la cámara, el pañuelo, la botella.

A veces un vecino dejaba una rosa. Las dejaban de dos en dos, rojas, como en el logo. A final de año, la casa tenía un espacio junto a la ventana con veladoras, una foto enmarcada y papelitos con teléfonos. No había respuestas, apenas una lista de cosas que tampoco eran. Lo único cierto era ese punto congelado de las 19:20, el peso de la mochila ausente, la ciudad demasiado grande para dos adolescentes.

Pasaron años. El barrio aprendió a vivir con la ausencia. Cada 21 de mayo, los padres encendían dos velas blancas cerca del estadio Jalisco. Dejaban la vela en una piedra y se iban despacio. El viento arrastraba olor a tierra seca y hierba vieja. No sabían que estaban a un año de escuchar una respuesta que nunca pidieron con esas palabras.

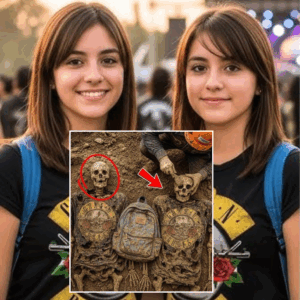

Abril de 2024. El lote baldío, a kilómetro y medio del estadio, recibió máquinas. José Ramírez, trabajador de manos curtidas, llegó el tercer día de obra. Le asignaron una zona con tierra compacta. Con la pala sentía las texturas. Hay suelos que suenan huecos cuando ceden. Ese sonó distinto. Apartó tierra y encontró un pedazo de tela negra endurecida por el barro. El dibujo descolorido mostró un aro amarillento, la sombra metálica de un revólver y dos rosas.

José reconoció el logo al instante. Gritó al capataz. Detuvieron la máquina. Apareció un hueso largo, luego otro, luego la calavera. Quitaron más tierra, descubrieron otro fragmento de tela negra con el mismo logo. Entre ambas figuras, emergió la correa de una mochila de mezclilla. La mochila subió con un sonido de succión de barro: azul, rota, cierre oxidado.

La noticia corrió por el barrio. “Encontraron algo en el lote”, se dijo. La madre estaba lavando una taza cuando sonó el teléfono. Oyó “lote, ropa, mochila”. El plato se hizo añicos en el fregadero. Llegaron al lugar en menos de media hora. La cinta naranja marcaba el perímetro. La madre caminó hasta donde le permitieron y llevó la mano al corazón. Allí, sobre la tierra húmeda, descansaba la mochila azul con el cierre oxidado y el parche viejo. No la tocó. Nadie la tocó. No hacía falta.

Las telas mostraron el logo conocido. Los restos: dos cuerpos juntos en paralelo, la tierra los había guardado con discreción brutal. La mochila estaba entre ambas, apretada por el barro y el tiempo. La madre no miró la calavera, miró el cuero del cierre, la costura de la correa. El padre miró los contornos de la tierra removida, la profundidad de la zanja, la cercanía con la calle lateral. “17 minutos a pie desde el estadio”, anotó mentalmente.

La colonia habló en voz baja. Nadie fue grandilocuente. Algunos encendieron velas en ventanas, otros pasaron frente al lote con paso lento. La noticia no necesitó altavoces. Tenía el peso de lo que se entiende sin explicación. En casa, los padres no durmieron. No lloraron como antes. El llanto encontró forma en la respiración larga, en las manos que no se sueltan, en el silencio que acompaña. La mochila, esa brújula, había regresado y con ella la certeza de que el tiempo puede esconder, pero no siempre borra.

La confirmación por ADN se pronunció clara. La noticia se extendió por Guadalajara como una brisa pesada. No fue escándalo, fue murmullo hondo. En la prensa, algunos recordaron la foto de las gemelas riendo en el estadio. Otros hablaron de los trece años entre una llamada cortada y un pedazo de tela bajo tierra. Nadie inventó héroes ni villanos. El hueco no necesitaba drama, necesitaba nombre.

Los padres pidieron tiempo. Volvieron a la cocina, pusieron agua a calentar, sacaron dos tazas, se sentaron frente a frente, recordaron cosas pequeñas: la vez que Ana Sofía tomó una foto de todas las tazas, la forma en que Mariana pasaba el dedo por el lomo de los libros. Recordaron sus voces diciendo “Ahorita vamos”. Recordaron que salían juntas y compartían peso en una sola mochila.

La madre preguntó al aire: “¿Y ahora qué hacemos con la esperanza?” La respuesta fue extraña pero lógica: la esperanza no se tira, se cambia de lugar. Ya no consistiría en ver la mochila, sino en que sus hijas descansaran cerca de donde vivieron, acompañadas de la música que amaban, con una despedida sin ruido innecesario.

El barrio ofreció una misa sencilla. Llegó gente que no conocían, pero que llevaba años con las caras de las gemelas en la memoria. Un joven se disculpó por no haber sido de ayuda antes. Nadie le pidió disculpas. La madre le tocó el brazo y dijo, “Gracias por venir.” En la puerta, alguien dejó dos rosas rojas.

El padre regresó una tarde al lote solo. El perímetro ya no estaba, pero la tierra tenía el color diferente que queda donde se ha abierto una herida. Se paró en el punto aproximado, miró hacia el estadio, calculó otra vez. “17 minutos sin prisa.” Tocó el suelo con la mano y sintió el calor acumulado de abril. No habló. Se fue caminando por la calle lateral.

La ciudad parece la misma cuando uno está de duelo y sin embargo no lo es. Los sonidos se amplifican o se apagan sin razón. El vendedor de tamales parece hablar más despacio. El tren ligero hace menos ruido. El viento, al pasar por las azoteas, suena a otra cosa.

La despedida se planeó con cuidado, nada pomposo. La madre pidió que sonara un playlist con guitarras que las dos amaban. El padre escribió en un papel dos fechas separadas por un guion. Nadie habló de justicia, no porque no importara, sino porque ese día tocaba otra cosa. Cuando los vecinos se fueron, la casa quedó llena de silencio amable. En la mesa, junto a la foto, dejaron la mochila limpia de barro. La madre pasó el dedo por el cierre, lo subió un centímetro, lo bajó. “Terco”, dijo con una sonrisa pequeña y dejó la mano ahí, quieta unos segundos.

El padre, desde la ventana, miró hacia la calle donde un perro se echaba como guardián. “Vamos a seguir”, dijo. No explicó qué significaba seguir. Ella entendió.

Las historias que terminan así exigen recontarse hacia atrás. El padre comenzó a caminar la ruta como si fuera una cuerda floja. Salía al atardecer, caminaba los 17 minutos hasta el punto donde habían estado. Se detenía en la rampa lateral y observaba qué pudo haber pasado para que dos muchachas que siempre caminaban juntas salieran de la vista del mundo.

La madre eligió reconstruir la tarde del festival con lo que recordaban las gemelas, con lo que ella sabía de sus costumbres. Ana Sofía no habría soltado la mochila; Mariana habría insistido en salir a buscar señal y volver. No veía a sus hijas siguiendo a alguien por gusto. Si caminaron hacia afuera, fue porque intentaban algo suyo: avisar a casa que estaban bien. Por intentar eso, tal vez cruzaron el borde equivocado.

En casa, la mochila de mezclilla ocupó un lugar visible, no como trofeo, como testigo. A veces la madre abría el cierre y lo volvía a cerrar. No había nada adentro ni tierra ya. Estaba limpia. No olía a barro, olía a tela vieja secada al sol. Si los objetos pudieran contar, ese pedazo de mezclilla diría el mapa completo desde Oblatos hasta el estadio. Como no puede, la familia le presta palabras.

En las noches, el padre escribe notas en un cuaderno titulado “17 minutos”. Anota recorridos, describe esquinas, dibuja planos. No busca convencer a nadie, busca no olvidar. Piensa en la llamada de las 19:20, como el instante en que el tiempo se goteó fuera de su contenedor.

Es posible que nunca sepan más. La madre lo pronuncia despacio. “Pero sabemos dónde están.” Eso cambia la forma del aire en la casa. Abre ventanas, permite que el dolor tome otra postura.

Una tarde en el estadio suena una canción vieja. Dos chicas con camisetas negras se abrazan y aprietan una mochila de mezclilla que no es la misma. En sus rostros un brillo familiar. La cámara de un desconocido las retrata. La foto, sin saberlo, se suma al álbum invisible de la ciudad. La madre, que pasa por ahí, sonríe en silencio. El mundo nos ofrece repeticiones para que no olvidemos aprender.

Así termina el caso de las gemelas Martínez: en una cocina donde el ventilador hace su música, en un lote donde una placa susurra, en una colonia que ya sabe qué significa cuidar de los suyos. Termina en el lugar exacto donde empezó, en la ciudad que, con todos sus ruidos, puede también guardar lo que encuentra.

News

Pareja poblana de tianguistas desaparece en Zongolica: El misterio revelado 14 años después

Pareja poblana de tianguistas desaparece en Zongolica: El misterio revelado 14 años después Desaparecidos en la Sierra de Zongolica: El…

Desaparecen esposo y esposa embarazada en Barrancas del Cobre: El misterio revelado tras 14 años

Desaparecen esposo y esposa embarazada en Barrancas del Cobre: El misterio revelado tras 14 años Desaparición en las Barrancas del…

Desaparecidos durante 8 años en La Huasteca: El aterrador secreto atrapado entre las rocas

Desaparecidos durante 8 años en La Huasteca: El aterrador secreto atrapado entre las rocas La mañana del 14 de agosto…

Misteriosa desaparición de una doctora en turno nocturno: 12 años después, un secreto aterrador sale a la luz en el viejo hospital

Misteriosa desaparición de una doctora en turno nocturno: 12 años después, un secreto aterrador sale a la luz en el…

Pareja y bebé desaparecen misteriosamente en 1987 en Barrancas del Cobre: La verdad aterradora después de 35 años

Pareja y bebé desaparecen misteriosamente en 1987 en Barrancas del Cobre: La verdad aterradora después de 35 años El 14…

Pareja desaparecida en Guanajuato en 1944: 50 años después, un perro desentierra el horror

Pareja desaparecida en Guanajuato en 1944: 50 años después, un perro desentierra el horror El misterio del verano: La desaparición…

End of content

No more pages to load