Zacatecas: El misterio de madre e hija desaparecidas y las cartas reveladas tras 37 años

En el corazón de Zacatecas, donde las calles empedradas serpentean entre edificios coloniales y el viento arrastra el polvo del desierto, cada mañana era un ritual de esperanza para María Elena Herrera y su hija Esperanza. Octubre de 1988 pintaba la ciudad minera con la tranquilidad de los pueblos donde todos se conocen, y los secretos parecen imposibles de ocultar.

María Elena, viuda desde hacía tres años por un accidente en la mina La Colorada, había reconstruido su vida junto a su hija de ocho años. Trabajaba como costurera en un pequeño taller en la calle Hidalgo, donde sus manos ágiles y su reputación intachable le permitían mantener un modesto departamento cerca de la catedral. Esperanza, vivaz y curiosa, destacaba en la primaria Benito Juárez por su habilidad con los números y su pasión por dibujar los balcones y torres coloniales que admiraba durante sus caminatas con mamá.

La rutina de ambas era tan predecible como el repique de las campanas de la iglesia. Café de olla, tortillas calientes y la caminata matutina por las calles adoquinadas. Por las tardes, después de recoger a la niña, pasaban por el mercado para comprar la cena. Los viernes, madre e hija visitaban la parroquia de Santo Domingo: María Elena encendía una veladora por el alma de Roberto y Esperanza dibujaba en silencio los santos de los altares.

Pero en las primeras semanas de octubre, algunos vecinos notaron cambios sutiles en María Elena. Doña Carmen, la tendera de la esquina, recordó que la joven viuda parecía más nerviosa, mirando por encima del hombro al hacer sus compras. El señor Agustín, el zapatero frente al taller, la vio hablando en voz baja por teléfono, algo inusual en una mujer que rara vez recibía llamadas. El maestro Ramírez notó que Esperanza preguntaba si era normal que la gente se fuera de viaje sin avisar; la niña simplemente encogía los hombros y volvía a sus dibujos.

La mañana del viernes 28 de octubre de 1988 comenzó como cualquier otra. El aire fresco traía aromas de pan y el canto lejano de los gallos. Desayuno, escuela, caminata. Pero esa mañana sería la última vez que alguien vería juntas a María Elena y Esperanza.

Según los testimonios, María Elena dejó a su hija en la escuela a las 8 am. La directora, Guadalupe Morales, recordaba el beso en la frente antes de que la madre se dirigiera al trabajo. Pero María Elena nunca llegó al taller ese día. Doña Rocío, la dueña, empezó a preocuparse a las 10 am: jamás había faltado sin aviso, menos un viernes con pedidos urgentes. Intentó llamar al departamento, sin respuesta. Durante el almuerzo, caminó hasta el edificio: paredes de cantera rosa, patio central, escaleras de piedra. Tocó la puerta del 4B. Silencio absoluto.

Mientras tanto, en la primaria, el día transcurría normal hasta la hora de salida. Los padres llegaban puntuales a las 2 pm, pero María Elena no apareció. El profesor Ramírez esperó con Esperanza en el patio hasta las 3 pm, cuando llamó al único familiar registrado: Teresa, la hermana de María Elena, en Aguascalientes, a 150 km.

Teresa sintió el pánico inmediato. Su hermana era obsesivamente puntual y responsable. Tomó el primer autobús disponible, tres horas de viaje por carreteras serpenteantes, intentando convencerse de que sería solo un accidente menor. Pero la ansiedad crecía con cada kilómetro.

Llegó a Zacatecas cerca de las 8 pm, fue directo a la escuela y encontró a Esperanza dibujando nerviosa en el salón de profesores. La niña corrió hacia ella, alegría mezclada con confusión.

—¿Dónde está mi mamá? —preguntó Esperanza, la voz temblorosa.

Teresa la abrazó y prometió que la encontrarían. Fueron al departamento; la administradora, doña Esperanza Ruiz, les permitió entrar. Todo estaba en orden: cama tendida, platos lavados, ropa de Esperanza para el día siguiente doblada en una silla. Pero el bolso de María Elena, con identificación, monedas, billetes y llaves, estaba sobre la mesa. Su chamarra azul favorita colgaba junto a la puerta. Era como si hubiera desaparecido sin llevar nada esencial.

Teresa contactó a la policía. El sargento Reinaldo Castañeda tomó la denuncia con indiferencia. Para él, una mujer joven probablemente había decidido tomarse un descanso. “Lo más común es que aparezca en uno o dos días. Las madres solteras a veces necesitan un respiro, señora. Espere hasta el lunes antes de preocuparse.” Teresa insistió, pero el sargento ya tenía una opinión formada.

Durante el fin de semana, Teresa condujo su propia búsqueda. Con Esperanza recorrió los lugares habituales: mercado, iglesia, taller, cafés. Habló con comerciantes y vecinos. Todos la habían visto llevando a Esperanza a la escuela a las 8 am, pero nadie después. Era como si la tierra se la hubiera tragado en las seis cuadras entre la escuela y el taller.

El lunes, Teresa volvió a la policía con una lista detallada de personas consultadas. El sargento mostró más interés, pero los recursos eran limitados y el caso no era prioritario. La investigación oficial se centró en la posibilidad de abandono voluntario: María Elena había estado nerviosa, pero quienes la conocían lo veían imposible.

Doña Carmen contradijo la teoría: María Elena había comprado víveres para varios días y pagado la renta de noviembre. El profesor Ramírez recordó su entusiasmo por la obra navideña de Esperanza y el vestido que prometió confeccionar. Una madre que planea desaparecer no se preocupa por el futuro escolar de su hija.

Con el paso de las semanas, la búsqueda se intensificó gracias a Teresa y algunos miembros de la comunidad. Brigadas peinaron cerros, terrenos baldíos y minas abandonadas. La geografía complicaba la búsqueda: Zacatecas está rodeada de cerros áridos y cañadas profundas, y las minas son laberintos subterráneos imposibles de explorar a fondo.

Un testigo, don Eliseo Morales, vendedor de periódicos, afirmó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de María Elena subiendo a un sedán beige cerca de la plaza principal a las 9 am. Habló brevemente con el conductor antes de subir. El auto partió hacia Guadalupe. La policía intentó rastrear vehículos beige, pero los registros eran manuales y la descripción vaga. No había cámaras ni datos suficientes.

Teresa enfrentaba el reto de cuidar a Esperanza mientras mantenía la esperanza viva. La niña mostró signos de trauma: pesadillas, pérdida de apetito, llanto. Pero también resiliencia, siguió estudiando y dibujando como escape. Sus dibujos cambiaron: de arquitecturas hermosas a figuras solitarias y mujeres caminando hacia la niebla. El profesor Ramírez guardó algunos, presintiendo su importancia.

En diciembre, para la obra navideña, Teresa usó las notas y medidas de María Elena para confeccionar el vestido de ángel. La noche de la presentación, no hubo ojo seco en el auditorio. El caso perdió impulso en 1989; sin nuevas pistas y recursos, la policía redujo los esfuerzos. El sargento fue transferido, y su reemplazo mostró aún menos interés.

Teresa no se rindió. Siguió investigando, contrató un investigador privado de Ciudad de México, pero no encontró nada nuevo. La vida en Zacatecas volvió a la normalidad. El caso de María Elena se convirtió en una historia trágica más, mencionada ocasionalmente en conversaciones nostálgicas.

Sin embargo, para Teresa y quienes amaron a María Elena, el caso nunca se cerró. Esperanza creció bajo el cuidado amoroso de su tía, quien se mudó definitivamente a Zacatecas. La niña se convirtió en estudiante excepcional, ganó una beca para estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su tesis se centró en la preservación de edificios coloniales, pasión heredada de las caminatas con su madre.

En 1995, cuando Esperanza cumplió 15 años, recibió una carta anónima: “Tu madre está en paz, pero la verdad está guardada donde las oraciones nunca llegaron.” Sin remitente ni marca postal, la policía no pudo rastrear el origen. Un grafólogo descartó que fuera la letra de María Elena. Teresa y Esperanza lo tomaron como una cruel broma.

Los años pasaron. Teresa envejeció y, con problemas de salud, se mudó a un asilo, donde murió en 2018 sin respuestas. Esperanza, ahora arquitecta y madre de dos hijos, aprendió a vivir con la incertidumbre. Cuando sus hijos preguntaban por la abuela, compartía los recuerdos de una mujer trabajadora y amorosa, desaparecida cuando la vida parecía mejorar.

En enero de 2025, 37 años después, una renovación de la antigua parroquia de Santo Domingo reabrió el caso. La iglesia, cerrada por problemas estructurales, era restaurada por expertos en preservación histórica. Durante los trabajos, obreros encontraron una cavidad oculta detrás del altar mayor, sellada durante décadas.

Dentro, hallaron una caja de madera con objetos personales, fotos viejas, recortes de periódico y cartas escritas a mano, fechadas entre noviembre de 1988 y febrero de 1989. Los expertos confirmaron que la letra coincidía con la de María Elena.

Las cartas eran devastadoras. María Elena relataba haber sido secuestrada el 28 de octubre de 1988 por hombres que la confundieron con otra persona. Fue retenida en una casa en las afueras de Zacatecas, mantenida con vida porque sus captores esperaban un rescate que nunca llegó. Describía detalles verificables: la vista de las torres de una iglesia, sonidos durante el día, conversaciones sobre otros crímenes. Las últimas cartas mostraban su desesperación: “Si alguien encuentra esto, díganle a mi Esperanza que la amo más que a la vida. Mi consuelo es saber que Teresa cuidará de ella. No me busquen más. Mis huesos descansan donde el viento del desierto canta canciones tristes.”

El hallazgo reavivó el interés en el caso, ahora bajo la mirada de una nueva generación de investigadores y tecnología forense moderna. Pero tras casi cuatro décadas, las pistas físicas habían desaparecido. Los sospechosos murieron o desaparecieron, los testigos ya no estaban disponibles.

Para Esperanza, de 45 años, el descubrimiento de las cartas fue cierre y nuevo dolor. Supo que su madre había muerto, pero también que sufrió meses esperando un rescate que nunca llegó. La historia de María Elena y Esperanza se convirtió en símbolo de las tragedias familiares que marcaron a México en los 80 y 90, cuando la violencia y la impunidad crearon incontables casos de desaparecidos nunca investigados.

Las cartas dieron algunas respuestas, pero el paradero de los restos de María Elena sigue siendo un misterio y los responsables nunca enfrentaron la justicia. El viento del desierto sigue cantando canciones tristes sobre Zacatecas, guardando los secretos de quienes desaparecieron sin dejar rastro.

News

Joven derrama leche sobre una niña: El millonario explota y revela un gran secreto

Joven derrama leche sobre una niña: El millonario explota y revela un gran secreto El corazón de Richard Whitman latía…

Magnate se disfraza de pobre para poner a prueba a su hijo: La verdad que lo destrozó

Magnate se disfraza de pobre para poner a prueba a su hijo: La verdad que lo destrozó Cuando Francisco se…

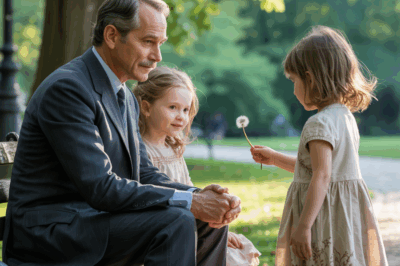

Magnate viudo y su hija muda: El milagro inesperado de una niña de la calle

Magnate viudo y su hija muda: El milagro inesperado de una niña de la calle El sábado a las once…

Cada noche mi esposo se encerraba en el baño: El escalofriante secreto tras los azulejos

Cada noche mi esposo se encerraba en el baño: El escalofriante secreto tras los azulejos Últimamente, mi esposo había estado…

“¿Crees que él vendrá esta noche?” — El misterio de la novia desaparecida tras su despedida en Puebla, 1991

“¿Crees que él vendrá esta noche?” — El misterio de la novia desaparecida tras su despedida en Puebla, 1991 La…

“¿Estás seguro que este es el camino?” — El enigma de la familia desaparecida en la Sierra Madre, 1994

“¿Estás seguro que este es el camino?” — El enigma de la familia desaparecida en la Sierra Madre, 1994 Abril…

End of content

No more pages to load