En el año de gracia de 1847, en la hacienda San Patricio, ubicada en las afueras de Caracas, Venezuela, vivía una familia que encarnaba todo el poder y la opulencia de la aristocracia criolla, los Mendoza y Villareal. Eran dueños de vastas extensiones de tierra, centenares de esclavos y una fortuna que parecía inagotable.

Pero detrás de los muros de su imponente mansión de estilo colonial se gestaba una tragedia que habría de estremecer a toda la sociedad caraqueña. La matriarca de la familia era doña Esperanza Mendoza y Villareal, una mujer de 62 años, de mirada severa y corazón petreo. Su cabello plateado siempre estaba recogido en un moño perfecto y sus vestidos de seda negra la hacían parecer una sombra que flotaba por los pasillos de mármol.

Había enviudado hacía 15 años, pero mantenía el control absoluto sobre la hacienda y sus habitantes con puño de hierro. Su hijo Mayer, don Rodrigo Mendoza, de 43 años, era un hombre corpulento y de temperamento violento. Sus ojos pequeños y hundidos brillaban con crueldad cada vez que miraba a los esclavos.

Había heredado no solo la fortuna familiar, sino también el desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Su esposa, doña Catalina, una mujer frágil de 38 años, parecía vivir en constante temor no solo de su marido, sino de toda la atmósfera opresiva que reinaba en la hacienda en los hijos de Rodrigo. Completaban el círculo familiar en Carmen de 16 años.

Bella pero caprichosa, acostumbrada a que todos sus deseos fueran cumplidos al instante. Y Pablo, de 14 años, que ya mostraba signos de la crueldad heredada de su padre y abuela, divirtiéndose, atormentando a los sirvientes en las cocinas y pasillos de servicio de esta mansión.

Trabajaba Esperanza Morales, una mujer mulata de 35 años que había nacido esclava en la misma hacienda. Su madre había muerto durante el parto y desde entonces había conocido solo una vida de servidumbre y humillación. A pesar de su condición, Esperanza poseía una inteligencia extraordinaria que había desarrollado en secreto, aprendiendo a leer y escribir, observando las lecciones que recibían los niños de la casa en su rostro, marcado por años de trabajo, arduo y sufrimiento, conservaba rastros de una belleza que alguna vez fue notable. Sus ojos oscuros guardaban secretos profundos y sus manos ásperas por el

trabajo, temblaban a veces con una ira contenida que había ido creciendo durante décadas. Esperanza había visto morir a compañeros esclavos por los castigos brutales. Había sido testigo de violaciones, separaciones familiares y todo tipo de crueldades que los amos consideraban normales.

An Pero hubo un evento que marcó el punto de no retorno en la vida de esperanza. Su hermana menor, María, una joven de apenas 18 años y notable belleza, había llamado la atención de don Rodrigo. Durante mesis, el amo había intentado forzar sus atenciones sobre la muchacha, quien se resistía desesperadamente.

Una noche de marzo de 1847, don Rodrigo, embriagado y enfurecido por el rechazo constante, violó brutalmente a María en los establos a la joven. Destrozada física y emocionalmente, enfermó gravemente en esperanza. pidió de rodillas que trajeran un médico, pero doña Esperanza se negó, considerando que gastar dinero en un esclavo enfermo era un desperdicio. María murió tres días después, delirando de fiebre y llamando a su hermana.

Sus últimas palabras fueron una súplica de venganza que se clavó como un puñal en el corazón de esperanza en esa noche. Mientras velaba el cuerpo de su hermana en la humilde cabaña que compartían, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. No habría más súplicas. No más esperanzas de misericordia.

La familia Mendoza apagaría con sangre por todas las humillaciones, por todos los muertos, por toda una vida de esclavitud. Pero su venganza no sería impulsiva ni desorganizada, sería meticulosa, silenciosa y letal durante los días siguientes. Al funeral de María, Esperanza comenzó a planear su venganza con la frialdad de un estratega militar. Había observado durante años las rutinas de la familia, sus gustos, sus horarios, sus debilidades.

Sabía que todos los días, sin excepción, a las 4 de la tarde, la familia completa se reunía en el salón principal para tomar el té. Era una tradición sagrada instituida por doña Esperanza, quien consideraba este momento como el símbolo de refinamiento y la civilización que lo separaba de las clases inferiores.

El té era preparado siempre por esperanza misma. Kan Duranti, 20 años, había servido esta ceremonia diaria con aparente devoción. La familia confiaba ciegamente en ella, considerando la parte del mobiliario invisible y inofensiva. Esta confianza sería su perdición, esperanza. Sabía que necesitaba un veneno que fuera efectivo, pero que no actuara inmediatamente para poder estar lejos cuando comenzaran los síntomas.

Durante sus años en la cocina había aprendido sobre hierbas y remedios naturales, conocimiento que ahora pondría al servicio de la muerte. El arsénico era la elección perfecta. Era relativamente fácil de conseguir, ya que se usaba para eliminar ratas en los almacenes de la hacienda.

Era inodoro, insípido en pequeñas cantidades y sus efectos podían confundirse con una enfermedad natural. Pero conseguir suficiente. Arsénico, sin despertar sospechas, requería tiempo y astucia. Durante dos semanas, Esperanza fue sustrayendo pequeñas cantidades del raticida, moliendo cuidadosamente los cristales hasta convertirlos en un polvo fino que guardaba en una pequeña bolsa de cuero oculta entre sus pertenencias.

A mientras tanto, mantenía su rutina normal, sirviendo a la familia con la misma aparente sumisión de siempre, pero por dentro, su corazón ardía con el fuego de la venganza. Cada insulto, cada orden despectiva, cada mirada de desprecio se convertía en más combustible para el odio que la consumía.

En el jueves 15 de abril de 1847 sería recordado como uno de los días más siniestros en la historia de Caracas. Esperanza despertó antes del amanecer, como siempre, pero este día era diferente. Sus manos no temblaron mientras preparaba el desayuno. Su rostro no mostró emoción alguna mientras servía a sus amos.

Era como si hubiera alcanzado una calma sobrenatural, la serenidad de quien ha encontrado finalmente su propósito durante toda la manana. La familia siguió su rutina habitual. Don Rodrigo revisó los libros de cuentas y dio órdenes a los capataces. Doña Catalina bordó en silencio, evitando la mirada de su marido. Los jóvenes Carmen y Pablo jugaron en los jardines, gritando órdenes a los esclavos como si fueran animales.

Doña Esperanza, la matriarca, supervisó las labores domésticas con su habitual severidad, sin sospechar que este sería su último día en la tierra. A las 3 de la tarde, Esperanza comenzó los preparativos para el té con una meticulosidad que habría impresionado incluso a la exigente doña Esperanza.

hirvió el agua en la tetera de plata, dispuso las tazas de porcelana china en la bandeja, cortó rebanadas perfectas del pastel de limón que había preparado esa mañana. Todo debía estar perfecto para esta última ceremonia. Cuando el agua alcanzó el punto de ebullición exacto, Esperanza vertió las hojas de té en la tetera.

Era una mezcla especial que ella misma había creado combinando té negro de Seilán con hierbas aromáticas. Pero esta vez añadió un ingrediente adicional con manos firmes vertió todo el contenido de la pequeña bolsa de cuero en la tetera. El polvo blanco se disolvió sin dejar rastro invisible y indetectable. Mientras él té se infusionaba, Esperanza sintió una extraña paz. Por primera vez en su vida tenía el poder absoluto sobre sus opresores.

En sus manos estaba la vida y la muerte de aquellos que la habían torturado durante décadas. La era perfecta. Utilizaría el mismo ritual que simbolizaba su sumisión para conseguir su libertad definitiva. Ana las cuatro en punto, como todos los días desde hacía 20 años. Esperanza entró al salón principal llevando la bandeja del té.

La familia estaba reunida en sus lugares habituales. Doña Esperanza presidía desde su sillón de tercio pelo rojo. Don Rodrigo leía el periódico en su butaca de cuero. Doña Catalina cosía junto a la ventana y los jóvenes charlaban sobre los planes para la temporada social de Caracas en la servienta.

Comenzó a servir el té con la misma gracia de siempre. Primero a doña Esperanza, quien apenas levantó la vista de su bordado. Luego a don Rodrigo, quien gruñó algo sobre la temperatura. Después a doña Catalina que le sonrió tímidamente como solía hacer. Finalmente a los jóvenes, quienes ya estaban discutiendo sobre qué dulces querían probar.

Primero todos comenzaron a beber sin la menor sospecha. El arsénico no tenía sabor en la concentración que Esperanza había usado y él te estaba preparado a la perfección. Como siempre, la conversación familiar continuó con normalidad. Don Rodrigo comentaba los precios del café. Doña Esperanza criticaba el comportamiento de los nuevos esclavos.

Carmen planeaba un vestido nuevo para el baile de la próxima semana an esperanza. Permaneció de pie junto a la puerta, observando la escena con una expresión impasible, pero su corazón galopaba salvajemente. Cada sorbo que tomaban sus amos era un paso más hacia la justicia que había esperado durante toda su vida.

25 minutos después, cuando las tazas estuvieron vacías, se retiró silenciosamente a la cocina en el arsénico que había utilizado. Era letal, pero no de acción inmediata. Sabía que los síntomas comenzarían entre una y 3 horas después de la ingesta. Tiempo suficiente para que ella pudiera ejecutar la siguiente fase de su plan. Esperanza regresó a su cabaña y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. No tenía intención de permanecer en la hacienda para presenciar la agonía de sus víctimas.

Su plan era huir antes de que comenzaran los síntomas, dirigirse hacia el puerto de la Guaira y tratar de conseguir pasaje en algún barco que la llevara lejos, quizás a las Antillas o incluso a Europa, donde podría pasar desapercibida entre la población mixta. Pero antes de partir tenía una tarea final que cumplir.

Se dirigió al pequeño cementerio de esclavos ubicado detrás de los campos de caña, donde había sepultado a su hermana María apenas un mes antes. La tumba era apenas un montículo de tierra marcado con una cruz de madera tosca, sin nombre, NIF, como correspondía a un esclavo en aquellos tiempos. En esperanza se arrodilló junto a la tumba y habló en susurros a María.

Hermana mía, tu muerte no ha sido en vano. Hoy he vengado no solo tu honor, sino el de todos nosotros. Que Dios me perdone por lo que he hecho, pero no podía seguir viviendo, sabiendo que tus asesinos respiraban el mismo aire que nosotros. Eran las 6 de la tarde cuando los primeros síntomas comenzaron a manifestarse.

Don Rodrigo fue el primero en quejarse de un dolor abdominal intenso, seguido de náuseas y vómitos. Al principio la familia pensó que había comido algo en mal estado durante el almuerzo, pero cuando doña Catalina comenzó a experimentar los mismos síntomas, la preocupación creció para las 7 de la noche. Toda la familia estaba gravemente. En Los vómitos eran incesantes, acompañados de diarrea sanguinolenta y dolores abdominales que los hacían retorcerse de agonía.

Doña Esperanza, a pesar de su edad y aparente fortaleza, fue quien mostró los síntomas más severos. Su rostro se había puesto grisácio y sus labios habían adquirido un tono a su lado. A los sirvientes corrieron a buscar al Dr.

Enrquez, el médico de la familia, pero este se encontraba tendiendo un parto complicado en una hacienda vecina. Mientras tanto, la condición de todos los miembros de la familia empeoraba rápidamente. Los niños lloraban de dolor. Doña Catalina deliraba con fiebre alta y don Rodrigo, el hombre que había inspirado terror en centenares de esclavos, yacía retorciéndose como un gusano en su propia cama.

Cuando finalmente llegó el Dr. Enrquez, cerca de las 10 de la noche encontró una escena dantesca. Toda la familia agonizaba en sus respectivas habitaciones con síntomas que inicialmente lo confundieron. Sus primeras sospechas recayeron sobre el cólera o alguna otra enfermedad infecciosa, pero la simultaneidad de los síntomas y su severidad le hicieron dudar en el médico.

Hizo todo lo que estaba en su poder con los conocimientos de la época. Administró opio para el dolor. Utilizó sangrías para purificar los humores corporales e incluso intentó inducir más vómitos para limpiar el estómago. Pero todo fue inútil. El arsénico había hecho su trabajo demasiado bien an Doña Esperanza, la matriarca, fue la primera en suir.

A las 2 de la madrugada del viernes 16 de abril exhaló su último aliento entre convulsiones terribles. Su último acto consciente fue llamar a gritos a esperanza. La esclava preguntando dónde estaba y por qué no acudía a ayudarla. And don Rodrigo murió una hora después, no sin antes experimentar una agonía que parecía una justicia poética para alguien que había causado tanto sufrimiento a otros.

Sus últimas palabras fueron una confesión balbuciante sobre todos los pecados que había cometido. Aunque nunca especificó cuáles en los jóvenes Carmen y Pablo, resistieron hasta el amanecer, pero sus organismos más débiles no pudieron luchar contra el veneno. Carmen murió primero a las 5 de la mañana. seguida de su hermano.

Una hora más tarde, Tona Catalina, la más frágil de todos, paradójicamente fue quien más resistió, quizás porque había tomado menos té que los demás. Finalmente sucumbió al mediodía del viernes, completando así la extinción total de la familia Mendoza y Villareal. Para entces, Esperanza ya estaba muy lejos de la hacienda.

San Patricio había caminado toda la noche por senderos de montaña que conocía desde la infancia, dirigiéndose hacia la Guaira. Su plan era simple, pero efectivo en llegar al puerto, conseguir trabajo en algún barco como cocinera o la bandera y desaparecer para siempre en el anonimato del Maran. Pero el destino tenía otros planes para ella.

Cuando las autoridades comenzaron a investigar la misteriosa muerte de toda una familia aristocrática, no tardaron en darse cuenta de que la única persona que había tenido acceso a toda la familia el día anterior era la esclava Esperanza, quien había desaparecido misteriosamente la misma noche de los envenenamientos.

El capitán Mendizábal, encargado de la investigación, era un hombre meticuloso y experimentado. Había servido en las guerras de independencia y conocía tanto los métodos de guerra convencional como las tácticas de guerrilla y sabotaje. Cuando examinó la escena del crimen y escuchó los testimonios de los otros sirvientes, inmediatamente sospechó de envenenamiento a la autopsia rudimentaria realizada por el Dr.

Enrquez confirmó las sospechas. Aunque los métodos forenses de la época eran primitivos, los síntomas y el patrón de muerte eran inequívocos. An toda la familia había sido envenenada con arsénico. La búsqueda de esperanza se convirtió en la prioridad número uno de las autoridades coloniales. Mientras tanto, Esperanza había llegado a la Guaira después de dos días de camino agotador.

El puerto bullía con la actividad típica de un centro comercial importante. Barcos de todas las nacionalidades cargaban y descargaban mercancías. Marineros de diversas razas y nacionalidades llenaban las tabernas y el aire estaba impregnado del olor a sal, pescado y especies exóticas a la fugitiva.

Había adoptado una identidad falsa, presentándose como Rosa González, una mujer libre que buscaba trabajo doméstico. Su plan era conseguir empleo en algún barco que zarpara hacia el Caribe, donde esperaba poder esconderse entre las numerosas comunidades de esclavos libertos y mulatos que poblaban las islas.

Durante tres días logró pasar desapercibida. Travian en una pequeña posada cerca del puerto, pero su suerte se agotó cuando uno de los capataces de la hacienda San Patricio llegó al puerto preguntando por una esclava fugitiva. La descripción coincidía perfectamente con la falsa Rosa González. Y no pasó mucho tiempo antes de que fuera identificada y arrestada.

El arresto de esperanza causó una conmoción en toda Venezuela. Nunca antes un esclavo había asesinado a toda una familia aristocrática y la metodología utilizada demostraba una planificación y frialdad que aterrorizaba a las clases dominantes. Si una simple esclava doméstica podía ejecutar una venganza tan perfecta que impedía que otros siguieran su ejemplo, el juicio se convirtió en el evento social más importante de Caracas.

En décadas toda la aristocracia criollya asistió a las sesiones no solo por morvo, sino porque el caso establecería precedentes importantes sobre el control de los esclavos y las consecuencias de cualquier acto de rebeldía en esperanza. Fue defendida. El abogado José María Torres, un joven idealista recién graduado de la Universidad de Caracas que había sido asignado al caso por el tribunal. Torres era hijo de comerciantes y simpatizaba secretamente con las ideas abolicionistas.

que comenzaban a ganar fuerza en Europa y Estados Unidos durante el juicio que duró dos semanas. Se revelaron detalles escalofriantes tanto del crimen como de las condiciones de vida en la hacienda San Patricio, Torres, contra toda prudencia legal y social, decidió basar su defensa no en negar los hechos, sino en exponer las razones que habían llevado a su clienta a cometer tan terrible acto, los testimonios de otros.

Esclavos de la hacienda revelaron un panorama dantesco de abusos, violaciones, torturas y asesinatos que se habían prolongado durante década. La muerte de María, hermana de esperanza, fue descrita en detalle, así como otros episodios de violencia sexual y física que habían sido rutina en la plantación an el fiscal. Don Aurelio Blanco, un hombre conservador y defensor acérrimo del sístima, esclevista, argumentaba que, independientemente de la circunstancia, un esclavo no tenía derecho a tomar justicia por su propia mano, mucho menos a asesinar a sus amos. Según él, aceptar cualquier

justificación para el crimen de esperanza sería abrir la puerta a una revolución sangrienta que destruiría el orden social establecido en Torres. Por su parte, presentó un argumento revolucionario para la época. sostuvo que la esclavitud misma era un crimen contra la humanidad y que cualquier acto cometido en respuesta a tan sistemática desumanización debía ser juzgado bajo circunstancias especiales.

Citó las ideas de filósofos europeos sobre los derechos naturales del hombre y argumentó que esperanza había actuado en legítima defensa, no solo propia, sino de toda su raza oprimida. An durante su testimonio, Esperanza mostró una dignidad y articulación que sorprendieron a todos los presentes.

Habló con voz clara y firme sobre los horrores que había presenciado, sobre la muerte de su hermana, sobre décadas de humillación y sufrimiento. No mostró arrepentimiento por sus acciones, pero tampoco regocijo. Simplemente explicó que había hecho lo que consideraba necesario para que la justicia fuera servida. Sus palabras más impactantes fueron señores del jurado. Durante 35 años he servido a una familia que nunca me consideró humana. He visto morir a mis compañeros por capricho de mis amos.

He visto violar a las mujeres de mi raza sin consecuencia alguna. He visto vender a los niños como si fueran ganado. Si eso es civilización, si eso es cristiandad, entonces prefiero ser considerada salvaje y pagana. No me arrepiento de lo que hice porque por primera vez en mi vida actué como un ser humano libre.

El jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos de clase alta, deliberó durante 3 días. El veredicto era prácticamente inevitable y culpable de asesinato premeditado en primer grado. La sentencia fue igualmente predecible en muerte en la Orcan, pero el caso de esperanza había despertado algo en la conciencia de algunos sectores de la sociedad venezolana.

Un grupo de intelectuales, comerciantes progresistas y algunos miembros del clero comenzaron a cuestionar abiertamente la institución de la esclavitud. Las revelaciones del juicio habían expuesto las brutales realidades que se ocultaban detrás de la fachada civilizada de las Grandes Haciendas. Mientras Esperanza aguardaba su ejecución en la prisión de Caracas, se convirtió en una figura casi mítica.

Los esclavos de toda la región la veían como una heroína que había tenido el coraje de hacer lo que todos deseaban, pero no se atrevían. Las autoridades conscientes del potencial explosivo de la situación extremaron las medidas de seguridad en todas las plantaciones.

La ejecución estaba programada para el lunes 15 de mayo de 1847, exactamente un mes después del envenenamiento. Miles de personas se congregaron en la Plaza Mayor de Caracas para presenciar el evento. La multitud incluía tanto a curiosos morbosos como a simpatizantes secretos que consideraban a esperanza una mártir en el padre Rodríguez Capellen.

Había pasado las últimas semanas tratando de conseguir que Esperanza se confesara y pidiera perdón por sus crímenes, pero la condenada se mantuvo firme en su posición. No veía sus acciones como pecaminosas, sino como un acto de justicia largamente postergado a la noche antes de la ejecución. Esperanza escribió una carta que se convertiría en uno de los documentos más importantes de la literatura abolicionista en América Latina. En ella describía con elocuencia conmovedora la vida de un esclavo, los abusos sistemáticos del sistema y su

esperanza de que su muerte sirviera para despertar las conciencias de aquellos que aún conservaban algo de humanidad. La carta terminaba. Con estas palabras proféticas, mañana moriré. Pero mi muerte no será en vano si sirve, para que aunque sea una sola persona, comprenda que todos los seres humanos, sin importar el color de su piel o las circunstancias de su nacimiento, merecen vivir con dignidad y respeto.

La esclavitud es una herida abierta en el alma de la humanidad y mientras exista, ninguno de nosotros será verdaderamente libre. El día de la ejecución amaneció nublado y húmedo, como si el mismo cielo llorara. Por lo que estaba a punto de suceder. Esperanza fue llevada al patíbulo en una carreta escoltada por soldados a caballo.

Su rostro permanecía sereno y rechazó la capucha que tradicionalmente se ponía a los condenados. Quería que todos vieran su cara cuando muriera. An. Cuando él verdugo le preguntó si tenía últimas palabras. Esperanza dirigió su mirada hacia la multitud y habló con voz clara y fuerte y amuero sin odio en mi corazón. Pero también sin arrepentimiento.

Que mi muerte sirva de recordatorio de que la injusticia, por muy establecida que esté, no puede durar para siempre. Algún día todos los hombres y mujeres serán verdaderamente libres. La ejecución se llevó a cabo a las 12 del mediodía. Esperanza murió con la misma dignidad con la que había vivido sus últimos momentos.

Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de los ajusticiados, sin lápida ni ceremonia. Pero su historia comenzó inmediatamente a convertirse en leyenda. Las consecuencias del caso de esperanza fueron profundas y duraderas. En las plantaciones de toda Venezuela se produjeron una serie de revueltas menores inspiradas por el ejemplo de la esclava que había desafiado a sus opresores en las autoridades.

Respondieron con mayo represión, pero también comenzaron a implementar algunas reformas menores en el tratamiento de los esclavos, conscientes de que el descontento podía explotar en cualquier momento. El abogado Torres, marcado profundamente por el caso, se convirtió en uno de los primeros abolicionistas activos de Venezuela.

dedicó el resto de su carrera a defender esclavos acusados de diversos crímenes y a promover legislación que mejorara sus condiciones de vida. La Carta de Esperanza fue copiada clandestinamente y circuló por toda América Latina, convirtiéndose en un texto fundacional del movimiento abolicionista en la región.

Sus ideas influenciaron a una generación de pensadores y activistas que trabajarían incansablemente por la abolición de la esclavitud. Pero quizás el legado más importante de esperanza fue demostrar que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir y luchar por la justicia. Su historia se convirtió en símbolo de la lucha de todos oprimidos contra sus opresores, trascendiendo las barreras de raza, clase y época. Los años pasaron y la historia de la esclava que envenenó a toda una familia noble se fue

transformando en leyenda. Algunos la recordaban como una asesina fría y calculadora, otros como una heroína que había tenido el coraje de enfrentar a un sistema injusto. Pero todos recordaban su nombre en esperanza. La esclava que había demostrado que incluso los más humildes pueden cambiar el curso de la historia en las plantaciones de toda América.

Los esclavos contaban su historia en susurros durante las noches, manteniendo viva la llama de la resistencia. Las madres la narraban a sus hijos como ejemplo de que la dignidad humana no puede ser destruida, sin importar cuán terrible sea la opresión. En décadas después, cuando la esclavitud fue finalmente abolida en Venezuela en 1854, muchos reconocieron que el caso de esperanza había sido uno de los catalizadores del cambio.

Su sacrificio había plantado semillas de duda y reflexión en las mentes de aquellos que tenían el poder de cambiar el sistema. El Dr. Enríquez, quien había atendido a la familia Mendoza en sus últimos momentos, nunca olvidó esa noche terrible. Años más tarde, cuando ya era un anciano, escribió en sus memorias, “He visto mucha muerte en mi carrera, pero nunca había presenciado algo tan calculado y al mismo tiempo tan cargado de justicia poética.

Esa mujer había planificado cada detalle con la precisión de un estratega militar, pero su motivación no era la ambición o la locura, sino el deseo más humano de todos a la sed de justicia. La hacienda San Patricio nunca volvió a ser la misma. Los parientes lejanos de los Mendoza que heredaron la propiedad la vendieron rápidamente, incapaces de vivir en un lugar marcado por tan terrible tragedia.

La mansión fue abandonada y gradualmente cayó en ruinas, convirtiéndose en un símbolo silencioso del final de una época. Los otros esclavos de la plantación fueron vendidos a diferentes amos, dispersándose por toda Venezuela, pero llevaron consigo la historia de esperanza, manteniéndola viva en la memoria colectiva de su pueblo.

Algunos cambiaron sus nombres en honor a ella. Otros bautizaron a sus hijas con el mismo nombre, convirtiendo su recuerdo en una forma de resistencia cultural. La tumba, sin nombre de María, hermana de Esperanza, se convirtió en un lugar de peregrinaje secreto para los esclavos de la región.

Llevaban flores silvestres y susurraban oraciones por su alma y la de su hermana vengadora Con Els. La vegetación creció sobre la tumba, pero los visitantes siempre lograban encontrarla. Guiados por una tradición oral que pasaba de generación en generación, el capitán Mendy Sabad, quien había dirigido la investigación, reflexionó más tarde sobre el caso en su diario personal.

He perseguido criminales de toda clase durante mi carrera, pero nunca había encontrado a alguien cuyo crimen fuera tan horrible y al mismo tiempo tan comprensible. Esperanza Morales no era una asesina común, era el producto inevitable de un sistema que convertía a seres humanos en propiedad y luego se sorprendía cuando estos seres humanos actuaban como tales.

La Iglesia Católica inicialmente condenó los actos de esperanza como pecaminos e imperdonables, pero algunos sacerdotes progresistas comenzaron privadamente a cuestionar un sistema que había creado las condiciones para tan terrible venganza.

El padre Rodríguez, quien había tratado de conseguir la confesión de esperanza, escribió años después, “Quizás el verdadero pecado no estaba en las acciones de esa mujer, sino en el sistema que la había empujado a tales extremos. ¿Cómo podemos esperar misericordia cristiana de aquellos a quienes hemos negado toda humanidad?” En los salones aristocráticos de Caracas, el caso se discutía en susurros durante años.

Las damas de la alta sociedad comenzaron a mirar a sus sirvientes con una mezcla de temor y culpabilidad que antes no habían experimentado. Los caballeros reforzaron la seguridad de sus haciendas, pero también algunos comenzaron a tratar a sus esclavos con menos brutalidad, conscientes de que el abuso excesivo podía tener consecuencias terribles.

A la historia de esperanza también llegó a oídos de los movimientos abolicionistas de Europa y Estados Unidos. Su carta final fue traducida al inglés y al francés, circulando en los círculos intelectuales que luchaban contra la esclavitud. Harriet Beacher Stow, autora de la cabaña del tío Tom, mencionó el caso en una de sus conferencias describiendo a Esperanza como un ejemplo trágico de cómo la opresión sistemática puede transformar a una persona en instrumento de su propia justicia.

Víctor Hugo, el gran escritor francés, se inspiró parcialmente en la historia de esperanza para algunos pasajes de los miserables, donde explora temas similares de justicia social y la lucha de los oprimidos contra un sistema injusto. Aunque nunca mencionó directamente el caso venezolano, las similitudes temáticas son evidentes en su retrato de personajes que recurren a medios extremos para escapar de condiciones inhumanas en Cuba, donde la esclavitud continuó hasta 1886.

La historia de esperanza se convirtió en una leyenda clandestina. Los esclavos cubanos la conocían como la vengadora y su historia se transmitía de plantación en plantación como un ejemplo de que la resistencia era posible. Incluso en las circunstancias más desesperadas, José Martí, el héroe de la independencia cubana, escribió sobre el caso en uno de sus ensayos.

La historia de esperanza Morales nos enseña que la injusticia cuando se vuelve insoportable inevitablemente genera su propia respuesta. Su método fue terrible. Pero suusa er que su sacrificio nos recuerde que una sociedad que permite la deshumanización sistemática de cualquier grupo está sembrando las semillas de su propia destrucción. En Brasil, último país americano en abolir la esclavitud en 1888.

El caso de esperanza fue estudiado por juristas y filósofos que buscaban argumentos para la abolición. Joaquín Nabuku, líder del movimiento abolicionista brasileño, citó el caso como ejemplo de las inevitables consecuencias de mantener un sistema basado en la negación de la dignidad humana, pero fue en Venezuela donde el legado de esperanza fue más profundo y duradero.

Su historia se integró en el folklore nacional, convirtiéndose en parte del patrimonio cultural del país. Los cantantes populares componían corrido sobre la esclava vengadora y los cuentacuentos la incluían en sus repertorios siempre cuidándose de presentarla no como una villana, sino como una víctima que había encontrado una forma terrible, pero comprensible de hacer justicia.

Con el paso de los años, la figura de esperanza se fue mitificando gradualmente. Las versiones populares de su historia añadían elementos fantásticos. Algunos decían que había prendido el uso de venenos de una bruja indígena, otros que había recibido poderes sobrenaturales para llevar a cabo su venganza por el núcleo esencial de la historia permanecía intacto.

Una mujer esclavizada que había encontrado la forma de castigar a sus opresores usando su propia arma contra ellos en el 1912. 65 años después de los eventos gestoriodor venezolano llamado Rafael Bolívar coronado, publicó el primer estudio académico serio sobre el caso, basándose en documentos judiciales que habían sobrevivido en los archivos de Caracas.

coronado, reconstruyó meticulosamente los eventos y concluyó que Esperanza había sido una mujer extraordinaria, empujada a actos extremos por circunstancias. El estudio de Coronado generó un renovado interés en el caso y pronto otros historiadores comenzaron a examinar los registros de la época. descubrieron que la hacienda San Patricio había tenido una tasa de mortalidad de esclavos significativamente más alta que las plantaciones vecinas, confirmando los testimonios sobre los abusos sistemáticos que allí se cometían. También encontraron evidencia de que Esperanza no había sido la única esclava de la hacienda que sabía leer y

escribir. Al parecer había existido una pequeña red clandestina de esclavos educados que se enseñaban mutuamente en secreto, desafiando las leyes que prohibían la educación de los esclavos. Este descubrimiento añadió otra dimensión a la historia.

Esperanza no solo había actuado por venganza personal, sino también como parte de una forma primitiva de resistencia organizada durante la primera mitad del siglo XX. La historia de esperanza fue adoptada por diversos movimientos políticos y sociales. Los comunistas la presentaron como un ejemplo temprano de la lucha de clases.

Los feministas la vieron como una mujer que había desafiado tanto el patriarcado como el racismo. Y los movimientos de derechos civiles la consideraron una precursora. de la resistencia contra la opresión racial en los años 60 durante el auge de los movimientos de liberación en América Latina. La figura de esperanza experimentó un verdadero renacimiento.

Estudiantes universitarios llevaban su imagen en manifestaciones. Artistas la pintaban como una heroína revolucionaria y escritores componían poemas épicos sobre su vida y muerte. El poeta venezolano Andrés Eloy Blanco escribió un poema titulado Esperanza. la indoblegable que se convirtió en uno de los textos más citados de la literatura social venezolana.

En él describía a la esclava como la madre de todos los que luchan contra la tiranía, la hermana de todos los que prefieren morir de pie antes que vivir de rodillas. En 1973, el gobierno venezolano erigió una pequeña placa conmemorativa en el sitio donde había estado la hacienda San Patricio. La inscripción rezaba simplemente en memoria de Esperanza Morales y todos aquellos que lucharon contra la opresión.

Fue un reconocimiento oficial tardío, pero significativo de que su historia era parte integral del patrimonio nacional. El acto de conmemoración fue controvertido. Algunos sectores conservadores protestaron porque consideraban inapropiado honrar e una así, mientras que grupos progresistas argumentaban que el reconocimiento era insuficiente y llegaba demasiado tarde, pero la mayoría de los venezolanos recibió la placa con aprobación, viendo en ella un símbolo de que el país había finalmente madurado lo suficiente para reconocer las complejidades de su historia.

Académicos de todo el mundo comenzaron a estudiar el caso como un ejemplo temprano de resistencia esclava. Universidades en Estados Unidos, Europa y América Latina incluyeron la historia de esperanza en sus currículos de historia social y estudios afroamericanos.

Su carta final fue traducida a docenas de idiomas y se convirtió en un texto de estudio obligatorio en cursos sobre derechos humanos. El antropólogo estadounidense John Hope Franklin escribió en el caso de esperanza Morales ilustra perfectamente como la resistencia esclava podía tomar formas sofisticadas y planificadas desafiando el estereotipo del esclavo pasivo y sumiso.

Su metodología demuestra no solo inteligencia estratégica, sino también un profundo entendimiento de las vulnerabilidades del sistema que la oprimía. En los años 80, la escritora Isabel Yende expresó su interés en escribir una novela basada en la historia de esperanza, aunque el proyecto nunca se materializó. En una entrevista Allende comentó la historia de Esperanza Morales tiene todos los elementos de una gran tragedia en amor, odio, venganza, justicia y una heroína compleja que desafía las categorías simples de bien y mal. es el tipo de historia que permanece contigo para

siempre. El caso también inspiró obras de teatro, documentales y hasta una ópera compuesta por el músico venezolano Federico Ruiz en 1995. La ópera titulada Esperanza, Ansangre y Libertad se estrenó en el teatro Teresa Carreño de Caracas y fue aclamada por la crítica como una obra maestra que logró capturar tanto el horror de la esclavitud como la humanidad compleja de su protagonista.

A finales del siglo XX, arqueólogos comenzaron excavaciones en el sitio de la antigua hacienda San Patricio. Descubrieron los restos de la mansión colonial, incluyendo lo que parecían ser los cuartos de servicio donde había vivido Esperanza. También encontraron el cementerio de esclavos, incluyendo la tumba sin marcar que probablemente pertenecía a María, la hermana de Esperanza.

A los hallazgos arqueológicos confirmaron muchos detalles de la historia oral y los documentos históricos. La diferencia en calidad entre las habitaciones de los amos y las de los esclavos era dramática, evidenciando las condiciones inhumanas en que vivían estos últimos también encontraron restos de lo que parecía ser un sistema clandestino de comunicación entre las cabañas de esclavos, sugiriendo que efectivamente había existido algún tipo de organización secreta. En el año 2000 en el 253 aniversario del nacimiento de esperanza,

el gobierno venezolano declaró el 15 de abril como el día nacional de la memoria contra la esclavitud. La fecha conmemoraba no solo el envenenamiento de la familia Mendoza, sino también recordaba a todas las víctimas del sistema esclavista y honraba a quienes habían luchado contra el el precedente. Hugo Chávez pronunció un discurso memorable en esa primera conmemoración a la esperanza Morales.

Representa el espíritu indoblegable del pueblo venezolano. Su historia nos enseña que frente a la injusticia extrema, la resistencia no solo es un derecho, sino endever. Que su memoria inspire a las futuras generaciones a luchar siempre por la dignidad y la justicia.

La historia de Esperanza también encontró nuevas audiencias a través de internet y las redes sociales, blogs, foros de discusión y páginas web dedicadas a la historia afroamericana. Mantuvieron viva su memoria, presentándola a nuevas generaciones que pudieron acceder a documentos, imágenes y análisis que antes estaban limitados a círculos. Académico Anun, sitio web creado por descendientes de esclavos venezolanos.

recopiló testimonios orales de familias que afirmaban conservar versiones de la historia de esperanza transmitidas por sus ancestros. Estos relatos, aunque no siempre precisos históricamente, ofrecían perspectivas fascinantes sobre cómo la comunidad esclavizada había interpretado y preservado su legado AN en 2010.

La antropóloga María Elena González publicó un estudio revolucionario titulado Esperanza morales, a resistencia, memoria y identidad en la Venezuela colonial, basándose en documentos recientemente descubiertos en archivos españoles. Gonzáes logró reconstruir detalles previamente desconocidos sobre la vida de Esperanza.

Antes del envenenamiento descubrió qué Esperanza había estado casada con un esclavo llamado Tomás, quien había muerto 3 años antes del envenenamiento en circunstancias. Sospechosas después de intentar defender a una esclava joven de los abusos de un capataz, esta información añadió otra dimensión a las motivaciones de esperanza, sugiriendo que su venganza había sido el resultado de años de pérdidas acumuladas.

No solo la muerte de su hermana, también encontró evidencia de qué esperanza había intentado comprar su libertad y la de su hermana en múltiples ocasiones, ofreciendo dinero que había ahorrado trabajando en sus días libres. Como costurera, doña Esperanza Mendoza, había rechazado todas estas ofertas disfrutando del poder de negar la libertad a alguien que tanto la deseaba.

Estos descubrimientos humanizaron aún más la figura de esperanza, mostrándola no como una vengadora fría, sino como una mujer que había agotado todas las vías legales y pacíficas antes de recurrir a la violencia. Su crimen aparecía ahora como el último recurso de alguien que había perdido todo lo que amaba y había visto negadas repetidamente sus esperanzas de libertad.

El documente Esperanza, la última resistencia producido por la cineasta venezolana. Carmen Delgado, en 2015 utilizó estos nuevos descubrimientos para presentar una visión más completa y matizada de la historia. El fin ganó varios premios internacionales y ayudó a introducir el caso audiencias globales que nunca habían oído hablar de la esclava vengadora de Venezuela, una de las secuencias más impactantes del documental.

recreaba el momento en qué esperanza preparó el té envenenado, mostrando la mezcla de determinación, miedo y tristeza que debió haber sentido al dar ese paso irrevocable. La narración evitaba juzgar sus acciones, presentándola simplemente como la respuesta inevitable de un ser humano empujado más allá de sus límites. En 2018, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela organizaron la primera caminata de la memoria, siguiendo la ruta que Esperanza había tomado en su ida hacia La Guaira. La caminata se convirtió en un evento anual que atrae a centenares de participantes

que buscan honrar no solo su memoria, sino también reflexionar sobre las formas contemporáneas de opresión y resistencia a los participantes. En la caminata incluyen estudiantes, activistas, descendientes de esclavos y ciudadanos comunes unidos por el deseo de mantener viva la memoria histórica.

Durante el recorrido que dura 2 días se organizan charlas, lecturas de poesía y ceremonias conmemorativas en lugares significativos del viaje de esperanza. La historia de esperanza también ha inspirado a artistas contemporáneos de diversas. El muralista mexicano Diego Rivera incorporó su imagen en uno de sus últimos murales, representándola como parte de una serie sobre revolucionarios americanos olvidados.

El compositor argentino Astor Piazala compuso un tango melancólico titulado Lágrimaus por Esperanzauo, que evoca la tristeza y la furia contenida de la esclava an en la literatura contemporánea. Varios novelistas han utilizado su historia como inspiración, aunque siempre con diferentes enfoques. La escritora colombiana Laura Restrepo escribió un relato corto desde la perspectiva de María.

La hermana violada explorando el trauma que llevó a Esperanza a la venganza. El autor cubano Leonardo Padura la menciona en una de sus novelas Policiacas como ejemplo de cómo los crímenes del pasado siguen resonando en el presente. Los estudios de género también han encontrado en esperanza un caso fascinante de interseccionalidad antes de que el término existiera.

Como mujer negra y esclava, enfrentaba múltiples formas de opresión que se potenciaban mutuamente. Su resistencia desafió simultáneamente el racismo, el sexismo y el sistema económico basado en la esclavitud. La profesora estadounidense Ángela Davis ha citado el caso de esperanza en sus conferencias sobre el sistema carcelario, señalando las similitudes entre su situación y la de muchas mujeres negras contemporáneas que recurren a la violencia como respuesta a la violencia sistemática que sufren. La historia de Esperanza Morales, dice Davis, nos recuerda que la violencia de los oprimidos siempre debe

entenderse en el contexto de la violencia. mucho mayo ere ejercida por los sistemas de opresión en el ámbito de la psicología. El caso ha sido estudiado como ejemplo de trauma complejo y resistencia resiliente. Los psicólogos han analizado como esperanza logró mantener su cordura y capacidad de planificación a pesar de décadas de abuso y como canalizó su trauma en acción directa en lugar de dirigir la violencia contra sí misma. El Dr.

James Gilligen, experto en violencia y criminología, escribió sobre el caso Esperanza Morales, nos muestra como la violencia extrema a menudo surge de la humillación extrema. Su crimen, aunque terrible, fue una respuesta comprensible a una vida entera de deshumanización.

Si queremos prevenir tales actos, debemos eliminar las condiciones que los generan. Hoy en día, más de 175 años después de los eventos de San Patricio, la historia de Esperanza Morales sigue siendo relevante y poderosa. En un mundo que aún lucha contra el racismo, la desigualdad y diversas formas de opresión. Su ejemplo resuena con fuerza particular en su historia.

nos enseña que la justicia postergada indefinidamente, inevitablemente se transforma en algo más oscuro y peligroso, que la negación sistemática de la dignidad humana crea condiciones donde la violencia se vuelve comprensible, sino justificable, y que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano conserva la capacidad de actuar y resistir tumba de esperanza en el cementerio de los ajusticiados de Caracas, finalmente recibió una lápida oficial en 2020.

La inscripción elegida después de mucho debate le simplemente en Esperanza Morales 1812 a 1847, que su historia nos enseña a construir un mundo donde la justicia haga innecesaria la venganza. Cada año en el aniversario de su muerte, centenares de personas visitan esa tumba, dejan flores, encienden velas y algunos susurran oraciones o promesas de continuar luchando por un mundo más justo.

Su historia, que comenzó en la desesperación absoluta de la esclavitud, se ha transformado en símbolo de esperanza y resistencia para generaciones que nunca experimentaron la esclavitud legal, pero que entienden la opresión en sus propias formas en la esclava que envenenó a una familia entera con arsénico.

En el té ha trascendido su época para convertirse en algo mucho más grande, un recordatorio permanente de que la dignidad humana no puede ser destruida completamente y de que quienes tratan de hacerlo lo hacen bajo su propio riesgo. Su nombre, esperanza, se ha revelado profético, representa la esperanza eterna de que la justicia, aunque tarde en llegar, eventualmente prevalecerá. En las escuelas venezolanas de hoy, los niños aprenden sobre esperanza morales, como parte de su educación, sobre derechos humanos. Su historia se presenta no como una celebración de la violencia, sino como una lección sobre las consecuencias

terribles de la injusticia sistemática y la importancia de construir sociedades donde todos los ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto su legado final es una pregunta que cada generación debe responder. ¿Cómo podemos crear un mundo donde ningún ser humano se sienta tan desesperado que considere la venganza como la única forma de justicia disponible? La respuesta a esa pregunta determinará si la historia de Esperanza Morales será recordada como una tragedia inevitable del pasado o como una advertencia ignorada del presente. Yeah.

News

El hijo del millonario era ciego… hasta que una niña sacó algo de sus ojos que nadie imaginaba

El hijo del millonario era ciego hasta que una niña sacó algo de sus ojos que nadie imaginaba. Era un…

“Pilota este helicóptero y me caso contigo” —se burló la jefa… y quedó helada al saber quién era

Pilota este helicóptero y me caso contigo”, se burló la jefa y quedó helada al saber quién era el conserge….

“Por Favor, No Me Patees… Ya Estoy Herida”, Gritó La Camarera. ¡Entonces El CEO Encubierto Hizo

Por favor, no me despida. Ya estoy bastante herida, suplicó la mesera con la voz temblorosa. Si alguien le hubiera…

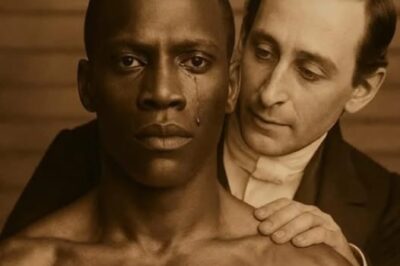

El esclavo que fue víctima de los deseos más perversos de su amo

En la primavera de 1832, el aire del condado de Fairfax, Virginia, olía a flores de cornejo. Era un mundo…

Cuando pregunté la fecha de la boda de mi hijo, mi nuera respondió: «Nos casamos ayer. Era solo para VIP.» Una semana después, me llamó por el alquiler. Yo le dije: «¿No te lo había advertido…?»

Cuando pregunté la fecha de la boda de mi hijo, mi nuera respondió: «Nos casamos ayer. Era solo para VIP.»…

Mi prometido se burló de mí en árabe durante un almuerzo familiar… y yo había vivido ocho años en Dubái.

Las risas en el salón privado del restaurante Damascus Rose tintineaban como cristales. Yo permanecía inmóvil, el tenedor suspendido sobre…

End of content

No more pages to load