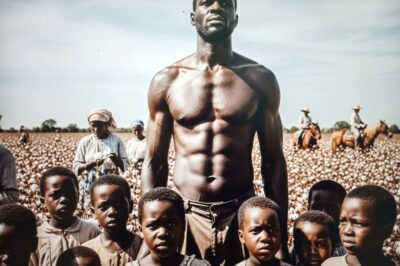

El sol del mediodía caía implacable sobre los campos de caña de azúcar en las afueras de Veracruz, México, en el año 1835. El aire vibraba con el calor, creando espejismo sobre la tierra roja y seca, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Entre las hileras interminables de caña que se mecían con la brisa salada del Golfo de México, destacaba una figura que parecía desafiar las proporciones humanas.

Medía más de 2 metros de altura con hombros anchos como vigas de madera de cedro y brazos que parecían tallados en piedra volcánica del pico de Orizaba. Su piel negra brillaba bajo el sol abrasador, cubierta de sudor, que corría en riachuelos por su espalda musculosa, mientras cortaba la caña con movimientos precisos y mecánicos, el machete destellando bajo la luz cegadora.

Los otros esclavos le llamaban simplemente pata seca, un apodo que había ganado, no por tener los pies resecos por el trabajo constante bajo el sol inclemente, sino porque su pie izquierdo había sufrido una quemadura severa cuando era niño en su aldea natal, dejándole una cicatriz profunda que se extendía desde el tobillo hasta los dedos, dándole un aspecto perpetuamente marchito, como una rama muerta en un árbol vivo.

La cicatriz era un mapa de dolor que contaba una historia que él raramente compartía. El ataque a su aldea, el fuego, la captura. Su verdadero nombre era Cu, un nombre que significaba nacido en sábado en su lengua materna Akan, aunque hacía tanto tiempo que nadie lo pronunciaba, que incluso él comenzaba a olvidar cómo sonaba en la voz de su madre.

Había llegado a México desde las costas de África occidental, específicamente de la región que los europeos llamaban Costa de Oro, en 1820, cuando apenas tenía 15 años, aunque su cuerpo ya entonces mostraba el desarrollo extraordinario de un hombre adulto completamente formado, el viaje había sido brutal, más allá de toda descripción humana, encadenado en las entrañas fétidas, de un barco negrero portugués que había evadido los bloqueos navales británicos para descargar su mercancía en las costas mexicanas, donde la esclavitud, aunque oficialmente abolida en 1829, continuaba existiendo en las sombras

profundas de las haciendas remotas, lejos de los ojos de los inspectores gubernamentales y de las leyes que supuestamente protegían la libertad humana.

Don Sebastián Velázquez, el asendado que lo había comprado en el mercado clandestino del puerto de Veracruz por una suma que habría alimentado a una familia completa durante 5 años. Había visto en Cuame algo más que un simple trabajador para sus campos.

Su tamaño extraordinario y su fuerza descomunal lo convertían en una inversión valiosa. Ciertamente, pero don Sebastián, hombre de mente calculadora y corazón frío como el mármol de las estatuas en su salón, había concebido un plan aún más lucrativo y perturbador. Este negro gigante puede producirme toda una generación de trabajadores fuertes sin que tenga que gastar otro peso en el mercado de esclavos”, había comentado a su capataz Rodrigo Maldonado, mientras observaban a Cuame trabajar en los campos durante sus primeros días en la hacienda, evaluándolo con la misma

mirada con la que un ganadero evalúa un toro reproductor. No necesitaré comprar más esclavos si puedo criarlos aquí mismo, como se cría ganado selecto. La hacienda San Miguel de Las Palmas era una extensión vasta de tierras que abarcaba más de 1000 hectáreas de cultivos de caña de azúcar, café y maíz. Una pequeña ciudad feudal en sí misma.

La casa principal, una construcción colonial imponente de dos pisos con paredes encaladas que brillaban bajo el sol, techos de teja roja traída de Puebla y balcones de hierro forjado decorados con motivos florales. Se alzaba sobre una colina desde donde don Sebastián podía vigilar sus dominios como un señor medieval sobre su feudo.

Los jardines que rodeaban la casa estaban impecablemente cuidados, con fuentes de cantera, jacarandas florescientes y bugambilias que trepaban por las paredes blancas. Era un oasis de belleza construido sobre el sufrimiento de cientos de almas. Alrededor de la casa se extendían los campos trabajados hasta el agotamiento y más allá, en la zona más alejada de la propiedad, donde don Sebastián no tenía que ver ni oler la realidad de su fuente de riqueza.

Se encontraban las barracas donde vivían los trabajadores esclavizados. Eran estructuras miserables de madera carcomida y adobe agrietado, con techos de palma que apenas protegían de la lluvia. divididas en pequeños compartimentos donde las familias se asinaban sin privacidad ni comodidad, durmiendo sobre petates gastados en el suelo de tierra.

El contraste entre la casa principal y las barracas era un testimonio silencioso, pero elocuente, de la desigualdad brutal que definía la hacienda. Cuame, sin embargo, no vivía en las barracas comunes con los demás esclavos. Don Sebastián le había asignado una choza separada, más grande que las demás, construida con mejor madera y con un techo más sólido, ubicada estratégicamente cerca de los establos donde se guardaban los caballos y el ganado.

La razón era simple, pero profundamente perturbadora. Necesitaba privacidad para ejecutar su plan eugenésico. La choa tenía una sola habitación con una cama rudimentaria, una mesa pequeña, una silla y una ventana que daba al campo. Era una jaula ligeramente más cómoda, pero jaula al fin. Tres meses después de su llegada, en una noche calurosa de julio, cuando las cigarras cantaban en la oscuridad y el aire olía a tierra mojada por la lluvia vespertina, Rodrigo había llegado a la choa de Cuame acompañado de una joven esclava llamada María del Carmen. Era una mujer menuda de apenas 18 años, de

piel morena clara y rasgos delicados, descendiente de indígenas mixtecos que habían sido despojados de sus tierras en Oaxaca. Su cabello negro y largo estaba trenzado cuidadosamente y vestía un simple wipil blanco manchado por el trabajo del día. Sus ojos grandes y expresivos reflejaban terror y resignación a partes iguales, como un animal que sabe que está atrapado y no tiene escapatoria.

“Don Sebastián ha decidido que te quedarás aquí esta noche”, había dicho Rodrigo con voz monótona, que intentaba ocultar su propia incomodidad, evitando mirar directamente a los ojos de María del Carmen, mientras la empujaba suavemente hacia el interior de la choza. Mañana vendrá otra. El patrón espera que cumplas con tu deber, como él lo ha ordenado. No hagas que esto sea más difícil de lo necesario.

Cu había permanecido inmóvil como una estatua de basalto, su rostro una máscara de piedra que ocultaba la tormenta de emociones que rugía en su interior. Entendía perfectamente lo que se esperaba de él. No era un hombre con voluntad propia, sino un semental humano elegido para reproducirse como si fuera ganado de cría.

La humillación ardía en su pecho como hierro candente, pero también comprendía con claridad terrible que la resistencia significaría castigo brutal, no solo para él, sino también para las mujeres que serían traídas a su choa. En esa sociedad construida sobre la violencia y la explotación, él no tenía elección real y ellas tampoco.

María del Carmen se había quedado de pie junto a la puerta de madera, temblando ligeramente a pesar del calor sofocante de la noche. Cuame podía ver las lágrimas que brillaban en sus ojos a la luz vacilante de la única vela de cebo que iluminaba la choa, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe.

Sus manos pequeñas apretaban el borde de su wipil con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Él se acercó lentamente, sus movimientos deliberadamente suaves y cuidadosos para no asustarla más de lo que ya estaba. “No tengas miedo”, le había dicho en español con acento pesado, que todavía luchaba con ciertos sonidos.

Su voz profunda resonando en el espacio reducido como el retumbar de un tambor distante. No te haré daño. Te prometo que seré gentil. Durante las siguientes semanas y meses que se convirtieron en años, Rodrigo continuó trayendo mujeres a la choa de Cuame con regularidad mecánica, como quien entrega materiales para un trabajo de construcción.

Algunas eran esclavas que ya vivían en la hacienda, mujeres que trabajaban en los campos o en la casa principal. Otras eran mujeres indígenas que don Sebastián había adquirido de comunidades empobrecidas bajo falsas promesas de trabajo bien remunerado y mejores condiciones de vida. Algunas llegaban con resignación silenciosa, otras con lágrimas, unas pocas con rabia contenida que no podían expresar sin arriesgar castigo severo.

Cada encuentro era una repetición del primero, miedo, resignación y la ejecución mecánica de un acto desprovisto de humanidad genuina o consentimiento real. Cuame intentaba ser gentil con cada una de ellas, un acto de resistencia silenciosa contra el sistema que intentaba reducirlos a meros animales reproductores. Hablaba con las mujeres, les preguntaba sus nombres y aprendía sus historias.

compartía con ellas los pocos alimentos que lograba guardar, tratando desesperadamente de preservar algún vestigio de dignidad humana en medio de la degradación sistemática. Les hablaba de su tierra natal en África, de los campos verdes y las montañas, de su familia perdida, intentando crear alguna conexión humana en medio del horror.

Algunas mujeres apreciaban estos gestos, otras estaban demasiado traumatizadas para responder, pero Cuame persistía aferrándose a su humanidad con la misma tenacidad con la que se aferraba a la vida misma. Con el tiempo predecible como las estaciones, algunas de estas mujeres comenzaron a mostrar las señales inconfundibles de embarazo.

Sus vientres se hinchaban con nueva vida concebida en circunstancias que ningún niño debería tener como origen. Don Sebastián estaba eufórico cada vez que recibía las noticias celebrando en su estudio con Brandy francés importado. Su plan funcionaba a la perfección, superando incluso sus expectativas más optimistas.

En 20 años alardeaba con sus amigos ascendados durante las reuniones sociales en el elegante club de Veracruz, donde los hombres ricos fumaban puros cubanos y discutían negocios. Tendré la fuerza de trabajo más impresionante de toda la región y no me habrá costado casi nada producirla.

Es simple economía aplicada a la agricultura. Pero la realidad en la hacienda San Miguel de Las Palmas era infinitamente más compleja y dolorosa que los cálculos fríos y las proyecciones financieras de don Sebastián. Cuame comenzó a desarrollar relaciones genuinas con algunas de las mujeres que eran traídas repetidamente a su choza. María del Carmen, la primera que había sido llevada a él en aquella noche calurosa de julio, regresó voluntariamente después de su primera visita forzada, sorprendiendo incluso a Rodrigo. Había visto en los ojos de Cuame algo que reconocía y que resonaba con su

propia experiencia. Humanidad quebrada, pero persistente. Un espíritu que se negaba a ser completamente aplastado por las circunstancias. Con el tiempo, Guamé y María del Carmen desarrollaron una conexión profunda que trascendía las circunstancias horribles de su origen.

Pasaban horas hablando en voz baja sobre sus vidas antes de la esclavitud, sus sueños perdidos que ahora parecían pertenecer a otra vida, sus esperanzas tenues pero persistentes para los niños que nacerían en este mundo cruel. María del Carmen le enseñaba español correctamente, corrigiendo su pronunciación con paciencia infinita.

Y él le enseñaba palabras en Acán, creando un lenguaje secreto que solo ellos compartían. ¿Crees que nuestros hijos serán libres algún día?, le había preguntado María del Carmen una noche húmeda de octubre, su mano reposando protectora sobre su vientre abultado con su tercer embarazo en 5 años. Su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que el universo escuchara su esperanza y decidiera aplastaria.

Cuame había guardado silencio durante un largo momento, contemplando la pregunta con la seriedad que merecía, mirando por la pequeña ventana hacia las estrellas que brillaban indiferentes sobre el sufrimiento humano. Afuera podía escuchar el canto nocturno de los grillos y el viento que susurraba entre las palmas.

sonidos de un mundo natural que continuaba su ciclo eterno sin importar las tragedias humanas. “No lo sé”, había respondido finalmente con honestidad brutal. “Pero si lo son alguna vez, será porque recordarán de dónde vinieron y lucharán con toda su fuerza para que ningún otro niño tenga que vivir como vivimos nosotros.” Les enseñaremos a recordar, a resistir, a mantener su humanidad sin importar qué.

Para 1840, 5 años después de la llegada de Cuame a la hacienda, ya habían nacido 17 niños en la propiedad, todos ellos mostrando las características físicas impresionantes de su padre. altura superior a la normal, complexión robusta, fuerza extraordinaria incluso desde pequeños. Don Sebastián los vigilaba con el ojo entrenado de un comerciante, evaluando mercancía valiosa, midiendo a los niños regularmente, registrando su crecimiento en un libro de contabilidad junto con sus inventarios de ganado y herramientas.

Tan pronto como cumplían 7 años, eran puestos a trabajar en tareas ligeras en los campos, acarrear agua, recoger los residuos de la cosecha, alimentar a los animales. A los 12 ya realizaban el trabajo completo de hombres adultos, sus cuerpos jóvenes pero poderosos, cortando caña desde el amanecer hasta el anochecer.

La comunidad de esclavos en la hacienda había desarrollado una relación compleja y a menudo contradictoria con Cuame. Algunos lo veían con resentimiento profundo, culpándolo por participar aparentemente voluntario en el esquema atroz de don Sebastián, sin entender o sin querer entender que él era tanto una víctima como ellos, atrapado en un sistema que no dejaba espacio para la verdadera elección o autonomía.

Otros comprendían más claramente que él también era una víctima, un hombre atrapado en circunstancias imposibles y le ofrecían amistad silenciosa y solidaridad tácita. Las mujeres que habían estado con él tenían opiniones aún más variadas y complicadas. Algunas lo despreciaban visceralmente, viendo en él un recordatorio viviente y cotidiano de su violación continuada, de su reducción a recipientes para producir más esclavos.

No podían separar al hombre de lo que había sido forzado a hacer y él entendía y aceptaba su odio sin resentimiento. Otras, como María del Carmen y varias más, habían encontrado en él un aliado genuino y un compañero en medio del horror compartido. Alguien que también sufría y que intentaba mantener su humanidad contra todas las probabilidades.

Rodrigo Maldonado, el capataz de la hacienda, había observado todo esto con creciente incomodidad, que carcomía su conciencia como un ácido lento pero implacable. A diferencia de don Sebastián, quien rara vez bajaba de su casa elegante en la colina para interactuar directamente con los esclavos, prefiriendo mantener una distancia cómoda que le permitía no verlos como seres humanos.

Rodrigo pasaba sus días completos entre ellos, ejecutando las órdenes del patrón, siendo el instrumento directo de opresión. Era un hombre de 40 años, hijo de un español pobre que había llegado a México buscando fortuna que nunca encontró y una mujer mestiza que había muerto en el parto de su hermano menor. Había trabajado duro toda su vida, soportando humillaciones y privaciones para alcanzar su posición de relativa autoridad y el pequeño salario que le permitía mantener a su propia familia.

Pero el plan de don Sebastián lo había obligado a participar en actos que lo hacían cuestionar su propia humanidad y el precio de su supervivencia. Cada vez que llevaba a una mujer aterrorizada a la choza de cuame, algo dentro de él se moría un poco más. Una noche cálida de septiembre, después de haber llevado a otra joven mujer indígena apenas una adolescente de 16 años que sollozaba incontrolablemente, a la choza de Cuame, Rodrigo se había quedado afuera durante horas fumando cigarrillos de tabaco fuerte bajo la luna creciente que bañaba el campo con luz plateada. Podía escuchar las voces suaves dentro

de la choza. Cuame, hablando en tono tranquilizador y paternal, la mujer sollozando más quedamente mientras él intentaba calmarla. Algo fundamental dentro de Rodrigo se rompió en ese momento. Una fractura en el centro de su ser. Al día siguiente había ido a hablar con don Sebastián, reuniendo cada onza de coraje que tenía en su cuerpo, sabiendo que estaba arriesgando todo.

Se había presentado en el estudio elegante de la casa principal, un espacio intimidante con paredes cubiertas de libros encuadernados en piel que don Sebastián nunca leía, un escritorio masivo de caoba importada y pinturas al óleo de antepasados españoles con miradas severas.

Rodrigo estaba de pie cerca de la puerta, girando su sombrero de paja entre las manos callosas nerviosamente el sudor corriendo por su espalda. Patrón, esto no está bien. Había comenzado Rodrigo con voz temblorosa, pero determinada. Lo que estamos haciendo con ese hombre, con esas mujeres, es inhumano, incluso para esclavos. va contra las leyes de Dios y del hombre.

No puedo seguir siendo parte de esto sin decir algo. Don Sebastián había levantado la vista lentamente de los libros de contabilidad que estaba revisando con lupa, columnas interminables de números que representaban vidas humanas reducidas a valores monetarios, su expresión fría y calculadora como siempre.

Era un hombre de 50 años, de complexión delgada, casi acética, con un bigote fino, cuidadosamente recortado cada mañana y ojos grises que parecían evaluar constantemente el valor monetario de todo lo que veían, incapaces de percibir cualquier otra dimensión de la realidad. “Inhumano, Rodrigo”, había respondido con voz tranquila, pero con un filo de acero que prometía consecuencias.

Estos negros e indios completamente humanos como tú y yo. Son propiedad, herramientas de trabajo que hablan. ¿Acaso te preocupas por la moral cuando cruzas a un caballo con una yegua para obtener potrillos fuertes? Es exactamente el mismo principio, pero son personas, señor”, había insistido Rodrigo, aunque su voz temblaba y sabía que estaba pisando terreno peligroso.

Tienen almas, sienten dolor, tienen familias y sueños. Lo que hacemos aquí es esclavitud cuando México la ha abolido. Si las autoridades son lo que yo digo que son, había replicado don Sebastián, poniéndose de pie bruscamente detrás de su escritorio, su rostro enrojecido por la ira apenas contenida. Y si no tienes el estómago para hacer tu trabajo, puedo encontrar fácilmente a alguien que sí lo tenga.

Hay cientos de hombres desesperados que matarían por tu posición, ¿me entiendes claramente? Rodrigo había asentido en silencio y se había retirado, derrotado, pero no convencido. La conversación había plantado una semilla en su mente que germinaría lentamente durante los años siguientes.

No podía cambiar el sistema por sí solo, no tenía ese poder ni esos recursos, pero quizás podía hacer pequeñas cosas para aliviar el sufrimiento de aquellos atrapados en él. comenzó a traer comida extra a las barracas cuando podía, a mirar hacia otro lado, cuando veía pequeñas transgresiones de las reglas, a tratar a los esclavos con algo parecido al respeto humano básico.

Mientras tanto, Cuame continuaba con su existencia mecánica y dolorosa. Durante el día trabajaba en los campos bajo el sol implacable que parecía un castigo divino. su fuerza sobrehumana, permitiéndole cortar más caña en una hora de lo que tres hombres normales cortaban en un día entero.

Don Sebastián lo exhibía con orgullo ante visitantes, mostrando su inversión como si fuera una máquina particularmente eficiente. Durante las noches cumplía con el deber que don Sebastián le había impuesto, recibiendo a las mujeres que eran traídas, intentando preservar algo de humanidad. en encuentros diseñados para destruirla.

Pero en los momentos entre estos actos de supervivencia forzada, en las tardes de domingo, cuando se les permitía descansar brevemente, Cuame buscaba conexiones humanas genuinas y significativas. Había comenzado a enseñar a algunos de los niños más pequeños, incluidos sus propios hijos que iban creciendo, las historias y tradiciones que recordaba de su tierra natal en África occidental.

Les hablaba en voz baja de los reinos poderosos del interior del continente, del imperio Ashanti con su riqueza y poder, de reyes y reinas de piel negra que gobernaban vastos territorios con justicia y sabiduría, de guerreros valientes que defendían su tierra, de sabios ancianos que preservaban el conocimiento de generaciones.

quería desesperadamente que estos niños, nacidos en las sombras de la esclavitud, supieran que venían de algo más grande y noble que las barracas miserables y los campos de caña, que sus ancestros habían sido grandes. Papá, ¿por qué el patrón nos tiene aquí trabajando sin pagarnos? Le había preguntado uno de sus hijos mayores, un niño inteligente y curioso de 9 años llamado Tomás, con los ojos grandes y oscuros de su madre María del Carmen.

Una noche, mientras estaban sentados fuera de la chosa bajo un cielo estrellado. Cu había mirado al cielo tachonado de estrellas antes de responder, buscando las palabras correctas para explicar el mal del mundo a un niño inocente. Porque hay hombres en este mundo que creen que pueden poseer a otros hombres como se poseen herramientas o animales.

Porque la codicia puede hacer que la gente olvide que todos somos seres humanos con almas y sueños, que todos merecemos dignidad y libertad, porque el poder sin conciencia es una cosa terrible. ¿Alguna vez seremos libres, papá?”, había insistido Tomás con la persistencia de la juventud, que aún no ha aprendido que algunas preguntas no tienen respuestas consoladoras.

La libertad, había respondido Cuame lentamente, eligiendo sus palabras con el cuidado de un artesano, puliendo una piedra preciosa. No es solo algo que te dan otros o que está escrito en papeles con leyes. Es algo que llevas dentro de ti. Aquí se tocó el pecho sobre el corazón y aquí se tocó la cabeza.

pueden encadenar tu cuerpo, pueden forzarte a trabajar, pueden quitarte todo, excepto una cosa, tu dignidad interior, tu mente y tu espíritu pueden permanecer libres si no permites que te rompan, si recuerdas siempre quién eres realmente. Los años pasaron con la lentitud de la tortura, pero la inevitabilidad del río que fluye hacia el mar y el número de hijos de Cuame continuó creciendo de manera exponencial.

Para 1850, 15 años después de su llegada forzada a la hacienda, ya había más de 60 niños y jóvenes que lo llamaban padre, aunque algunos de ellos ni siquiera lo conocían personalmente, porque sus madres habían sido vendidas o trasladadas a otras propiedades después de dar a luz, separadas de sus hijos en actos de crueldad.

La Hacienda San Miguel de Las Palmas se había vuelto conocida en toda la región de Veracruz por su fuerza de trabajo excepcionalmente fuerte y saludable. Y don Sebastián había comenzado a alquilar a algunos de los hijos mayores de Cuame, a otros ascendados durante las temporadas de cosecha, generando ingresos adicionales sustanciales.

La sociedad mexicana estaba cambiando lentamente, como un gigante que despierta de un sueño profundo. leyes contra la esclavitud se estaban aplicando con más rigor en las ciudades grandes y los puertos principales, y los movimientos liberales ganaban fuerza política, hablando de igualdad y derechos humanos.

Pero en lugares remotos como la hacienda San Miguel de Las Palmas, escondida en los pliegues de las montañas de Veracruz, estas leyes progresistas eran letra muerta, palabras vacías en documentos que nadie aplicaba. Don Sebastián tenía conexiones políticas suficientemente fuertes para asegurar que los inspectores del gobierno nunca llegaran demasiado cerca de su propiedad.

y cuando amenazaban con hacerlo, sobornos bien colocados resolvían el problema. Sin embargo, el sistema cuidadosamente construido que don Sebastián había edificado comenzaba a mostrar grietas inevitables. Los hijos mayores de Cuame, ahora jóvenes adultos con la fuerza física de su padre y espíritus cada vez menos dispuestos a aceptar su condición, estaban inquietos.

habían crecido escuchando las historias de su padre sobre dignidad y libertad, sobre África y reinos poderosos, y veían claramente la hipocresía fundamental de un país que proclamaba con orgullo libertad en sus documentos fundacionales mientras los mantenía esclavizados en la práctica.

comenzaron a susurrar entre ellos sobre resistencia, sobre escapar hacia el norte o hacia las montañas, sobre luchar si era necesario. María del Carmen, esclavista vergonzosa a una empresa agrícola que empleaba trabajadores libres con salarios justos. contrató maestros para enseñar a leer y escribir a los niños, algo que su padre habría considerado una locura peligrosa.

Construyó una pequeña escuela cerca de las barracas y una capilla donde las familias podían reunirse. Don Sebastián, confinado a una silla de ruedas y apenas capaz de comunicarse, observaba estos cambios con impotencia y furia silenciosa. Sus ojos grises llenos de resentimiento cada vez que veía a su hijo arruinando todo lo que había construido.

Murió finalmente en 1860, llevándose consigo los últimos vestigios físicos del viejo orden brutal, aunque sus efectos perdurarían por generaciones. continuó trabajando en la hacienda después de obtener su libertad legal, pero ahora como hombre libre, viviendo en una casa modesta, pero digna de dos habitaciones que Fernando había construido especialmente para él y María del Carmen, tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol, una cocina con estufa de leña y camas reales con colchones en lugar de petates en el

suelo. Para alguien que había vivido 20 años en una choza era un palacio. Para 1865, 30 años después de su llegada forzada a México, Cuame era un anciano venerado en toda la comunidad. Sus hijos y nietos estaban dispersos por toda la región de Veracruz y más allá, trabajando como agricultores independientes, artesanos hábiles, comerciantes respetados, algunos incluso como maestros.

Todos llevaban en su sangre la fuerza física extraordinaria de su antepasado, pero más importante aún, llevaban las lecciones profundas que les había enseñado sobre dignidad, resistencia, humanidad y la importancia de nunca olvidar de dónde venían. Un día brillante de primavera en 1866, cuando los campos de caña se mecían con la brisa fresca del Golfo y el aire olía a flores de naranjo, llegó un visitante inesperado a la hacienda. Era un periodista joven e idealista de la Ciudad de México llamado Miguel Ángel

Fuentes, de apenas 25 años, que trabajaba para uno de los periódicos liberales más importantes de la capital. Había escuchado rumores vagos, pero perturbadores, sobre el antiguo programa de reproducción forzada de don Sebastián a través de contactos en círculos abolicionistas.

Quería documentar meticulosamente la historia, exponer los horrores que habían ocurrido incluso después de que la esclavitud fuera oficialmente abolida en México. Asegurarse de que tales atrocidades no quedaran en las sombras de la historia. Fernando, ahora de 41 años y el patrón indiscutido de la Hacienda, se había reunido con el periodista en su estudio, el mismo lugar donde su padre había gobernado con puño de hierro, pero el espacio se había transformado.

Las pinturas severas de antepasados habían sido reemplazadas por mapas y libros modernos. La atmósfera opresiva había dado paso a ventanas abiertas y luz natural. Lo que mi padre hizo fue monstruoso y criminal. Había admitido abiertamente Fernando sin intentar ocultar nada. No puedo cambiar el pasado terrible.

No puedo deshacer el sufrimiento que causó, pero puedo asegurarme de que se recuerde, de que la verdad se conozca completamente, de que la gente entienda los horrores que ocurrieron aquí. El periodista había pasado varios días en la hacienda entrevistando extensamente a Cuame, a María del Carmen, a Rodrigo Maldonado, quien todavía trabajaba en la propiedad, ahora como administrador bien pagado y respetado, y a muchos de los hijos de Cuame que vivían en los alrededores.

Las historias que recopiló con su pluma cuidadosa pintaban un cuadro devastador y detallado de la codicia humana y la explotación sistemática, pero también de resistencia extraordinaria, dignidad inquebrantable y supervivencia contra todas las probabilidades.

Cuando el periodista publicó su serie de artículos varios meses después en el otoño de 1866, causó una sensación inmediata en la Ciudad de México y se propagó rápidamente a otras ciudades. La historia de Pata Seca, el esclavo gigante obligado a procrear como ganado, se convirtió en un símbolo poderoso de los horrores de la esclavitud que habían persistido en México mucho después de su abolición oficial.

Las ilustraciones que acompañaban los artículos mostraban la hacienda. Aquame trabajando en los campos, las barracas miserables. La indignación pública fue inmensa. Las autoridades federales iniciaron investigaciones extensas en otras haciendas en Veracruz y estados vecinos, descubriendo prácticas similares en varios lugares, arrestando a algunos ascendados especialmente flagrantes en sus violaciones.

Amé, sin embargo, se mantuvo deliberadamente alejado de la atención pública y el escrutinio de la prensa. No buscaba ser un símbolo político ni un mártir celebrado. No quería que su sufrimiento fuera utilizado como herramienta de campañas. Solo quería vivir sus últimos años en paz bien ganada, rodeado de sus hijos y nietos cada vez más numerosos, cultivando un pequeño jardín prolífico detrás de su casa, donde plantaba vegetales y hierbas que recordaba de África, y contando historias interminables a los más pequeños sobre África, sobre

resistencia, sobre esperanza, sobre la importancia de mantener la dignidad sin importar la circunstancia. Los domingos se habían convertido en reuniones familiares espontáneas. Hijos, nietos, nueras, yernos. Llegaban desde pueblos cercanos. María del Carmen cocinaba enormes ollas de mole, pozole y tamales.

Los niños pequeños corrían por el jardín mientras Cuame, sentado en una silla de madera bajo un árbol de mango, contaba sus historias. Su voz profunda capturaba la atención incluso de los más inquietos. “Cuéntanos sobre África, abuelo”, pedían los niños, sus ojos brillando con curiosidad. Y Cuame comenzaba transportándolos a un lugar que él mismo apenas podía recordar ya con claridad después de tantas décadas, pero que mantenía vivo a través de la repetición.

Hablaba de mercados bulliciosos con telas de colores brillantes, de tambores que sonaban en celebraciones, de historias de animales y sabiduría ancestral. Hablaba también con los niños mayores de la captura, del viaje terrible, de la esclavitud, porque creía que debían saber, debían recordar, para que nunca permitieran que sucediera de nuevo.

Una tarde calurosa de julio de 1868, 33 años después de su llegada forzada a México, Cuame estaba trabajando como siempre en su jardín querido, arrancando maleza entre las plantas de maíz y frijol que crecían vigorosamente. El sol estaba alto en el cielo, el calor era intenso pero familiar. De repente sintió un dolor agudo en el pecho, como si una mano gigante le apretara el corazón.

Se llevó la mano al pecho, dio dos pasos tambaleantes y cayó pesadamente entre las plantas que había cuidado con tanto amor. María del Carmen lo encontró minutos después cuando salió a llamarlo para la comida. Estaba tendido boca arriba entre las plantas de maíz, sus ojos cerrados, su rostro sereno y en paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que le había eludido durante 33 años de trabajo incesante.

Tenía 63 años. María del Carmen se arrodilló junto a él, tomó su mano grande que ya comenzaba a enfriarse y lloró silenciosamente. Lágrimas que eran dolor, pero también gratitud por los años compartidos, por el amor encontrado en medio del horror. Su funeral, tres días después fue un evento notable e inesperado.

Cientos de personas asistieron desde toda la región, convirtiendo el pequeño cementerio de la hacienda en un mar de humanidad. La mayoría eran sus descendientes directos, hijos, nietos, bisnietos. Para entonces el número había crecido a más de 200 entre todas las generaciones. Se extendían a lo largo y ancho de Veracruz, algunos tan lejos como Puebla y Oaxaca.

Cada uno llevaba consigo parte de su legado físico y espiritual. Pero no solo llegaron familiares, vinieron también antiguos esclavos de la hacienda que habían conocido a Cuame durante sus años difíciles. Trabajadores de haciendas vecinas que habían escuchado su historia, activistas abolicionistas de la ciudad que lo veían como un símbolo. Fernando Velázquez habló en el funeral, su voz quebrándose con emoción genuina, pidiendo perdón públicamente por los crímenes de su padre.

prometiendo que la memoria de Cu sería honrada para siempre. María del Carmen, ahora una anciana de 53 años, con el rostro surcado de arrugas, pero los ojos todavía brillantes, había permanecido de pie junto a la tumba, simple, marcada con una cruz de madera, mucho después de que los demás se fueran. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras recordaba con nitidez perfecta la primera noche que Rodrigo la había llevado aterrorizada a la choa de Cuame, el miedo paralizante que había sentido y cómo ese miedo se había transformado gradualmente, milagrosamente,

en algo parecido al amor verdadero o al menos en respeto profundo y compañerismo inquebrantable. que había sostenido a ambos durante tres décadas. Descansa, Cuame. Había susurrado al viento que movía las hojas de los árboles cercanos. Tu lucha larga y difícil ha terminado finalmente, pero tu legado continuará vivo a través de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Ellos recordarán tu fuerza, tu dignidad, tu humanidad y asegurarán que nadie más tenga que sufrir como sufrimos nosotros. Te lo prometo con cada fibra de mi ser. En los años siguientes, a la muerte de Cuame, los descendientes del gigante continuaron prosperando y expandiéndose. Algunos se convirtieron en líderes comunitarios respetados, otros en maestros dedicados que educaban a las nuevas generaciones sobre la historia verdadera de su familia y sobre los horrores de la esclavitud que los libros oficiales a menudo omitían.

Varios se convirtieron en artesanos renombrados, comerciantes exitosos. Algunos incluso llegaron a poseer sus propias tierras. El apellido que adoptaron colectivamente del gigante se convirtió en un recordatorio viviente de su extraordinario antepasado y de todo lo que había representado. Fernando Velázquez, quien murió en 1890 de neumonía a los 65 años, había dejado instrucciones muy específicas en su testamento para que una parte sustancial de las tierras de la hacienda San Miguel de Las Palmas fuera dividida

equitativamente entre los descendientes directos de Cuame. su manera de intentar reparar, aunque solo fuera parcialmente los crímenes imperdonables de su padre. Ninguna cantidad de tierra puede compensar el sufrimiento. Había escrito en el testamento, pero es lo único que puedo ofrecer como acto de justicia tardía.

Algunas familias aceptaron la tierra gratefully y la trabajaron con éxito, creando granjas prósperas. Otras la vendieron y se mudaron a las ciudades en crecimiento como Veracruz, Shalapa y Ciudad de México, buscando nuevas oportunidades en una México que lentamente se modernizaba e industrializaba, donde el pasado esclavista comenzaba a ser visto con vergüenza.

Rodrigo Maldonado, quien había sido testigo silencioso de todo el horror del sistema de don Sebastián desde su posición como capataz forzado, pasó sus últimos años escribiendo obsesivamente un diario detallado y brutalmente honesto de todo lo que había visto y en lo que había participado.

Las páginas amarillentas se llenaron de descripciones dolorosas, de nombres, de fechas, de crímenes. Cuando murió en 1875, a los 75 años dejó el diario cuidadosamente encuadernado a su hija mayor, con instrucciones explícitas de preservarlo para la posteridad. Que las generaciones futuras sepan exactamente lo que hicimos aquí”, había escrito en la última entrada temblorosa.

“Tanto nuestros crímenes terribles como nuestros intentos insuficientes de redención, que aprendan de nuestros errores, que nunca olviden el precio del silencio cómplice.” La historia de Cuame, conocido eternamente como pata seca, se convirtió gradualmente en parte del folklore de Veracruz y más allá. Los bardos locales en cantinas y plazas cantaban corridos melancólicos sobre el esclavo gigante que había preservado su dignidad en medio de la degradación más absoluta sobre el hombre que había sido tratado como ganado reproductor, pero que nunca

había perdido su humanidad esencial. Con el tiempo inevitable, algunos detalles se embellecieron en las retellings, otros se perdieron en la niebla de la memoria colectiva, pero el núcleo de la historia permaneció intacto. Un recordatorio potente de la capacidad humana, tanto para la crueldad más atroz como para la resistencia más admirable.

A principios del siglo XX, cuando México atravesaba su propia revolución sangrienta y lucha épica por la justicia social, la historia de Pata Seca resurgió con fuerza renovada como símbolo de resistencia y dignidad. Los revolucionarios, que luchaban por los derechos de los campesinos y los trabajadores explotados, citaban su ejemplo en discursos y manifiestos, no como alguien que había tomado las armas.

en rebelión violenta, sino como alguien que había resistido de maneras más sutiles, pero igualmente poderosas y duraderas, preservando su humanidad contra todas las fuerzas que intentaban destruirla, enseñando a sus hijos sobre dignidad cuando el sistema quería que fueran solo herramientas, manteniendo viva la memoria de un mundo más justo.

Para 1920, 52 años después de su muerte, los descendientes confirmados de Cuame se habían expandido a más de 1000 personas documentadas. estaban dispersos no solo por Veracruz, sino por prácticamente todo México. E incluso algunos habían emigrado a Estados Unidos, Cuba y otros países buscando mejores oportunidades.

Muchos de ellos mantenían contacto a través de cartas, celebrando reuniones familiares periódicas donde compartían historias sobre su antepasado común, comparaban árboles genealógicos escritos a mano y renovaban los lazos que el tiempo y la distancia amenazaban con disolver. En una de estas reuniones memorables, celebrada en 1925 en un salón alquilado en la ciudad de Veracruz, María del Carmen Segundo, nieta de Cu y María del Carmen, había dado un discurso conmovedor que muchos recordarían durante décadas. Tenía 40 años, era maestra respetada en una

escuela primaria local y había dedicado su vida entera a educar a los niños sobre la historia completa de México, incluyendo los capítulos oscuros e incómodos que muchos preferían olvidar o minimizar. Nuestro abuelo había comenzado su voz clara y firme, resonando en el salón, lleno hasta la capacidad con más de 200 familiares, fue sometido a horrores que ningún ser humano debería soportar jamás.

Fue esclavizado, arrancado de su tierra, despojado de su nombre verdadero, de su libertad, de su dignidad fundamental. Fue utilizado como un objeto sin voluntad. esforzado a participar en actos que violaban su humanidad y la de las mujeres que fueron traídas a él sin su consentimiento real.

Pero a pesar de todo esto, a pesar de 33 años de sufrimiento incesante, nunca permitió que su espíritu fuera esclavizado completamente. Enseñó a sus hijos que eran seres humanos con valor intrínseco, que venían de algo grande y noble, que tenían derecho inalienable a la libertad y la dignidad. Esa es su verdadera herencia para todos nosotros. Había hecho una pausa dramática.

mirando los rostros diversos de sus familiares, viendo en ellos los ecos de la fuerza física legendaria de Cu, pero también más importante, el reflejo de su fuerza espiritual, su negativa a ser quebrado. Tenemos la responsabilidad sagrada. había continuado con pasión creciente de asegurarnos de que ningún otro ser humano sea tratado jamás como fue tratado nuestro abuelo.

Debemos luchar contra la injusticia donde quiera que la veamos, no necesariamente con violencia, sino con la misma dignidad inquebrantable que él mostró. Debemos contar su historia, mantenerla viva, transmitirla a nuestros hijos. Esa es la mejor manera de honrar su memoria y su sacrificio. El legado de pata seca se extendió gradualmente más allá de su familia inmediata.

En las décadas siguientes, historiadores académicos y antropólogos comenzaron a documentar su historia con mayor rigor científico, buscando en archivos, entrevistando descendientes, verificando fechas. se convirtió en un caso de estudio importante sobre la persistencia de la esclavitud en México después de su abolición oficial sobre los programas de reproducción forzada que habían sido ocultados sistemáticamente durante mucho tiempo y sobre las formas de resistencia de los esclavizados.

En 1950, un historiador prominente de la Universidad Nacional Autónoma de México llamado Doctor Roberto Mendoza, publicó un libro exhaustivo titulado Las cadenas invisibles, esclavitud post abolición en Veracruz, dedicando un capítulo completo a la hacienda San Miguel de Las Palmas y Cuame.

El libro estaba basado meticulosamente en el diario revelador de Rodrigo Maldonado, en entrevistas con descendientes ancianos de Cuame, que aún recordaban historias contadas por sus padres y abuelos, y en documentos del archivo de la familia Velázquez, que Fernando había preservado específicamente para este propósito. El libro causó controversia considerable con algunos historiadores conservadores, cuestionando la veracidad de las afirmaciones más extremas, pero la evidencia documental era abrumadora e innegable.

Para finales del siglo XX, la historia de pata seca había sido incorporada oficialmente en los currículos escolares de Veracruz como parte obligatoria de la educación sobre la historia de la esclavitud en México. Los estudiantes de secundaria aprendían no solo sobre los horrores que había sufrido, sino también sobre las lecciones más amplias y universales de su vida, sobre resistencia, dignidad y la importancia crucial de recordar la historia honestamente para no repetir sus errores más terribles.

En 2005, 140 años después de su liberación de la esclavitud, la ciudad de Veracruz erigió un monumento impresionante, pataseca, en una plaza pública céntrica frecuentada por miles de personas diariamente. La estatua de bronce, creada por un escultor reconocido, lo mostraba no como un esclavo encadenado y doblegado, sino como un hombre libre, de pie, con la espalda recta y la cabeza en alto, con un niño pequeño a su lado, mirándolo con admiración, simbolizando su papel fundamental como padre y maestro de generaciones. La placa de mármol al pie

del monumento rezaba con palabras cuidadosamente elegidas. Cuame pata seca 18051868. Esclavizado, pero nunca doblegado, forzado a procrear, pero eligió amar despojado de su libertad, pero preservó su humanidad en memoria de todos aquellos que sufrieron en silencio para que nunca olvidemos. En la ceremonia de inauguración emotiva asistieron más de 500 descendientes confirmados de Cuame desde todas partes de México.

El alcalde de Veracruz, quien por coincidencia notable era también descendiente de María del Carmen por línea materna, había dado un discurso emotivo sobre la importancia fundamental de confrontar el pasado honestamente, de reconocer tanto las injusticias cometidas como la resistencia extraordinaria de aquellos que las sufrieron.

Esta estatua, había dicho, no celebra el sufrimiento, sino la dignidad que persistió a través del sufrimiento. La historia de pata seca continuó evolucionando y siendo reinterpretada en el siglo XXI. Artistas visuales, escritores, cineastas y músicos comenzaron a explorar su vida desde diferentes ángulos creativos. Algunos se enfocaban en el horror del sistema que lo había explotado, creando obras oscuras y confrontacionales.

Otros exploraban su resistencia y humanidad, creando narrativas inspiradoras. Otros más se enfocaban en las mujeres que habían sido victimizadas junto con él, dándoles voz en la historia. Cada interpretación añadía una nueva capa de comprensión a una historia que era, al mismo tiempo profundamente específica de su tiempo y lugar y universalmente relevante para cualquier época y lugar donde exista explotación.

En 2018, 150 años exactos después de su muerte, la familia extendida de Cu organizó una reunión masiva y sin precedentes en Veracruz. Más de 2000 descendientes confirmados asistieron provenientes no solo de todo México, sino de Estados Unidos, Canadá, España, Europa e incluso algunos de Gana, donde algunos miembros de la familia habían viajado en peregrinajes emocionales para reconectar con las raíces africanas de Cuame, visitando la región de donde probablemente había sido capturado.

Durante la reunión, que duró tres días completos de celebración y remembranza, los descendientes compartieron historias transmitidas oralmente por generaciones, documentos históricos amarillentos, fotografías antiguas de ancestros y objetos familiares preciosos. Crearon un archivo digital colaborativo sofisticado para preservar la historia de su familia para las generaciones futuras.

digitalizando documentos, grabando entrevistas en video con los descendientes más ancianos, establecieron una fundación formal en nombre de Cu para combatir el tráfico humano moderno y apoyar a víctimas contemporáneas de trabajo forzado, convirtiendo su memoria en acción concreta. En uno de los momentos más emotivos de la reunión, una mujer de 80 años llamada Luz Elena del Gigante, tataraeta de Cuido con voz temblorosa una carta que su bisabuela, una de las hijas de Cu, había escrito en 1895.

La carta preservada milagrosamente a través de generaciones describía con detalle los últimos días de María del Carmen, quien había muerto en 1892 a los 77 años, rodeada de sus hijos y nietos. Mi abuela me dijo, leía Luz Elena con voz quebrada por la emoción, sus manos temblando mientras sostenía el papel frágil, que en su lecho de muerte, mi bisabuela María del Carmen, había sonreído a través del dolor y dicho con sus últimas fuerzas, dile a todos mis hijos y a los hijos de mis hijos y a todos los que vengan después, que su

abuelo Cuame fue el hombre más fuerte que jamás conocí en mi vida. No por el tamaño de sus músculos, sino por el tamaño de su corazón. Nunca dejó que lo rompieran completamente. Esa es nuestra herencia verdadera. Esa es nuestra fuerza real. La sala estalló en aplausos prolongados y lágrimas abundantes.

En ese momento transcendental, todos los presentes sintieron casi físicamente la presencia de sus antepasados, de Cu María del Carmen, de todas las mujeres anónimas que habían sufrido con ellos, de todos los niños que habían nacido en circunstancias terribles, pero que habían elegido crear vidas de significado, propósito y dignidad. Hoy, más de 150 años después de la muerte de Cuame, pata seca, su descendencia se estima conservadoramente en más de 6000 personas documentadas.

Muchos más probablemente existen sin conocer su conexión. Los hilos genealógicos perdidos en el tiempo, la distancia y los movimientos migratorios. Pero aquellos que conocen su historia la guardan como un tesoro invaluable, no porque sea una historia feliz o cómoda, sino porque es una historia verdadera y necesaria, una que habla de las peores y mejores capacidades de la humanidad.

News

Cuando tenía trece años, mi adinerado tío me acogió después de que mis padres me abandonaran…

A los 13 años, mis padres me dejaron abandonado y fue mi tío, un hombre rico y justo, quien me…

Me obligó mi suegra mexicana a firmar el divorcio… Yo solo sonreí cuando apareció el abogado

Aquel día, la sala de la casa Ramírez, en Guadalajara, estaba helada, aunque afuera el sol quemaba sin piedad. Sobre la…

Fingí estar en la ruina total y pedí ayuda a mis hijos millonarios: me humillaron y me echaron a la calle, pero mi hijo el más pobre me dio una lección que jamás olvidaré.

CAPÍTULO 1: LA DAMA DE HIERRO SE QUIEBRA El sonido de la puerta de caoba maciza cerrándose en mi cara…

Millonario Volvió A Casa Fingiendo Ser Pobre Para Probar A Su Familia — Lo Que Hicieron Lo Impactó

Era el cumpleaños número 60 de Antonio Mendoza, uno de los hombres más ricos de España, y su mansión en…

«No soy apta para ningún hombre», dijo la mujer obesa, «pero puedo amar a tus hijos». El vaquero ..

No soy apta para ningún hombre, señor, pero puedo amar a sus hijos. La dueña de la pensión estaba parada…

Esposa embarazada muere al dar a luz. Los suegros y la amante celebran hasta que el médico revela suavemente:

Lo primero que Laura Whitman notó después de dar a luz fue que podía oírlo todo. Podía oír el pitido…

End of content

No more pages to load